Oleh: Rachmatullah Arken

Pada tulisan sebelumnya (Part 1), kita sudah mengetahui bagaimana sosok Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H/1209 M), seringkali disalahpahami sebagai sosok skeptis yang jenius mendatangkan keraguan, namun alang-alang mengajak pada keyakinan. Dalam tudingan yang lain, al-Rāzī bahkan dianggap membahayakan iman, dan karenanya jika orang mau membaca karya-karyanya, orang perlu berdoa meminta perlindungan. Namun demikian, metode tashkīk alias keraguan di tangan al-Rāzī ini tentu saja sejatinya tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan iman atau membuat orang menjauh dari Tuhan. Al-Rāzī justru mengajak orang untuk menjadi mandiri, meyakini karena memang mengerti. Sebab iman yang benar, bukanlah hasil taqlīd (ikut-ikutan), melainkan hasil dialektika burhān.

Keraguan al-Rāzī adalah sebuah metode; sebuah asketisme nalar yang menolak untuk merasa nyaman dengan semata taqlīd, karena tak mau “rungsing” berpikir benar. Tapi metode ini pula yang kemudian mendorong al-Rāzī untuk berani melakukan manuver intelektual yang cukup radikal dalam sejarah pemikiran kalām. Oleh karena itu, meski al-Rāzī tumbuh dan berakar kuat dalam tradisi Asy‘ariyah, al-Rāzī menolak untuk sekadar menjadi pengekor atas tradisi dan gagasan doktrinal yang ada. Al-Rāzī lebih memilih untuk melakukan pergeseran paradigmatik. Ia mengubah wajah kalām yang semula cenderung defensif-apologetik menjadi sebuah sistem metafisika yang berani berdialog sejajar dengan tradisi pemikiran dan ideologi apapun.

Pada tulisan bagian kedua ini, kita akan melihat bagaimana model dan rincian argumentasi al-Rāzī dalam beberapa aspek yang krusial pada doktrin kalām. Al-Rāzī dapat dibilang untuk tidak segan, jika perlu, melakukan dekonstruksi atas argumen-argumen lama yang dipegang teguh oleh para mutakallimīn sebelumnya. Barangkali karena bertuhan baginya bukan sekadar percaya. Bertuhan adalah bagaimana upaya getir kita sebagai manusia untuk tetap taat di tengah iman yang terus bertukar tangkap dengan ragu. Cara al-Rāzī membangun gagasan dan argumennya ini membuktikan bahwa kesetiaan pada aliran, tidak harus berarti memadamkan kreativitas imaji dan kebaruan pikiran.

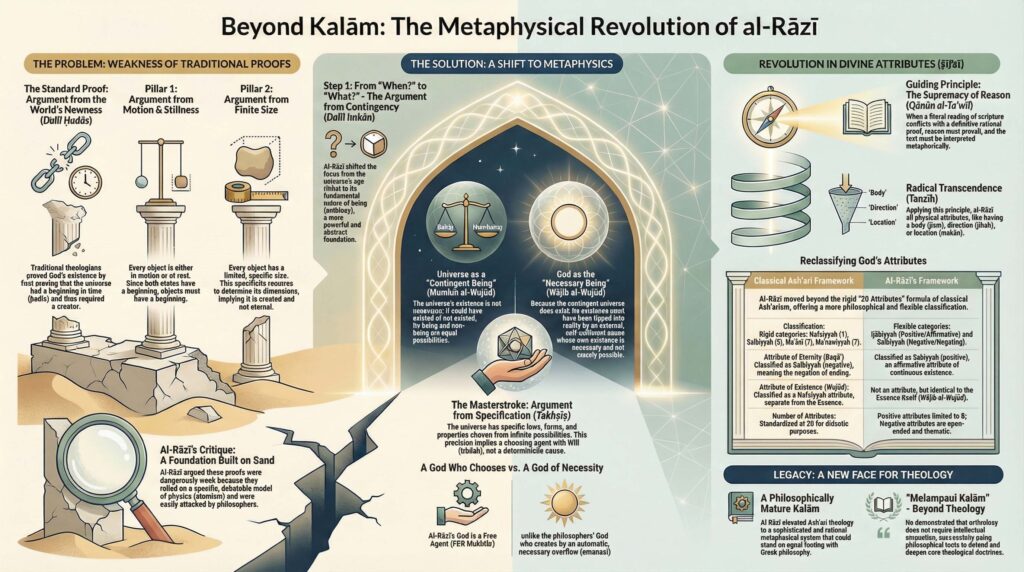

Tulisan ini akan berfokus pada apa yang saya kira menjadi inti dari sejumlah persoalan dan polemik teologis, yaitu bagaimana nalar manusia mendefinisikan wujud Tuhan dan memahami sifat-sifat-Nya di tengah keterbatasan bahasa. Itu mengapa saya harus menyebutnya sebagai revolusi kalām sesungguhnya. Al-Rāzī, sebagaimana dideskripsikan nantinya, menawarkan model pembuktian Tuhan yang melampaui standar kalām klasik. Argumennya bergerak dari dalil kosmologis yang kaku dan rentan runtuh, menuju argumen kontingensi (imkān) yang elegan dan kokoh. Pandangannya terkait ontologi dan atribut Ilahi ini juga yang membedakan dirinya dengan ortodoksi Asy‘ariyah pada umumnya. Ya, pemikirannya memang melampaui kalām pada zamannya.

Mendefinisikan Sang Ada: Dari Hudūs ke Imkān

Dalam lanskap teologi Islam klasik, pembuktian eksistensi Tuhan merupakan fondasi standar untuk validasi ajaran. Para mutakallim dituntut untuk tidak saja sanggup merumuskan sejumlah dalil dari teks (secara naqlī) tentang kemestian adanya Tuhan, tapi juga secara aqlī (sejumlah burhan rasional untuk keberadaan Tuhan). Dalam hal ini, argumen standar yang diwariskan secara turun-temurun oleh para mutakallimīn terkait pembuktian eksistensi Tuhan adalah dalīl ḥudūs al-‘ālam (argumen kebaruan alam). Dalīl atau argumen tentang kebaruan alam ini menjadi standar rasional ortodoksi Asy’ariyah untuk membimbing manusia meyakini adanya Tuhan.[1]

Argumen kebaruan alam sendiri berangkat dari premis sederhana tentang kebaruan alam semesta. Dalam karyanya, Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī atau Kitab al-arba‘īn fī uṣūl al-dīn, yang dipaparkan mengikuti alur metodis taqrīr al-syubuhāt yang seringkali digunakannya, al-Rāzī menyajikan bagaimana dalil kebaruan alam tersebut dijalankan, yaitu: Pertama, argumen gerak dan diam (al-ḥarakah wa al-sukūn); dan Kedua, argumen keterbatasan ukuran (tanāhī al-miqdār).[2] Berikut adalah penjelasan atas kedua jenis argumen tersebut.

Argumen gerak (ḥarakah) dan diam (sukūn) pada dasarnya merupakan dalil klasik dalam kajian kalām untuk membuktikan bahwa alam semesta bersifat baru (ḥadīs), yaitu memiliki permulaan dan tidak azali (kekal tanpa awal). Argumen ini dapat dirinci sebagai berikut:

- Premis A: Setiap benda jasmani atau bertubuh (jism) di alam semesta ini tidak pernah terlepas dari salah satu dari dua kondisi, yakni: gerak (ḥarakah) atau diam (sukūn). Tidak ada benda atau sesuatu pun di alam semesta ini yang netral atau berada di luar kedua kondisi tersebut. Bahkan jika diasumsikan ada benda azali (kekal tanpa permulaan), ia tetap harus berada dalam salah satu kondisi tersebut sejak azali, baik diam (sukūn) abadi maupun gerak (ḥarakah) abadi. Dalam ungkapan al-Rāzī:

اذا عرفت هذا ، فنقول : انه في الأزل اما أن يكون باقيا في حبز واحدا ، أو لا يكون كذلك ، بل بكون منتقلا من حيز الى حيز ، والأو هو الساكن ، والثاني هو المتحرك . فثبت : أن الجسم لو كان أزليا ، لكان في الأزل اما أن بكون متحركا ، أو ساكنا[3]

(Jika hal ini telah dipahami, maka kami katakan: Sesungguhnya pada masa azali (kekal tanpa permulaan), benda jasmani (jism) pasti berada dalam salah satu dari dua kemungkinan: Pertama, ia tetap berada pada satu posisi ruang (ḥayyiz) secara abadi, tanpa berpindah; atau Kedua, ia tidak demikian, melainkan berpindah dari satu posisi ruang ke posisi ruang lainnya. Yang pertama disebut diam (sākin), sedangkan yang kedua disebut bergerak (mutaḥarrik). Dengan demikian, telah tetap bahwa andaikata benda jasmani itu bersifat azali, maka pada masa azali ia pasti berada dalam salah satu dari dua kondisi: bergerak atau diam)

- Premis B: Gerak pasti bersifat baru (ḥadīs). Al-Rāzī mendefinisikan gerak sebagai transisi dari satu keadaan ke keadaan lain (intiqāl min ḥāl ilā ḥāl). Hakikat gerak menyiratkan bahwa sesuatu itu “didahului oleh sesuatu yang lain” (al-masbūqiyyah bi al-ghayr), yaitu keadaan sebelumnya (misalnya, dari diam ke gerak atau sebaliknya). Sesuatu yang didahului oleh yang lain tentu saja mustahil bersifat azali. Sebab yang azali itu berarti tidak memiliki permulaan dan tidak bergantung pada apa pun sebelumnya. Oleh karena itu, gerak tidak mungkin azali dan harus bersifat baru. Al-Rāzī menyatakan:

الأول : ان الحركة ماهيتها وحقيقتها ، أنها انتقال من حالة الى بحصون حالة . والانتقال من حالة الى حالة ، لابد وأن يكون مسبوقا الحالة المنتقل عنها . فاذن حقيقة الحركة من حيث انها تلك الحقيقة ، تقتضى المسبوقية بالغير . وحقيقة الأزل من حيث انها هذه الحقيقة تنافي المسبوقية بالغير ، فوجب أن يكون الجمع بين الحركة والأزل محالا ممتنعا لذاته.[4]

(Yang Pertama: Gerak, menurut esensi dan hakikatnya, adalah transisi dari satu keadaan menuju keadaan lain. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lain itu pasti didahului oleh keadaan yang ditinggalkan. Maka, hakikat gerak—dilihat dari esensinya yang demikian—menuntut adanya pendahuluan oleh sesuatu yang lain. Sementara itu, hakikat azali (kekal tanpa permulaan)—dilihat dari esensinya—bertentangan dengan adanya pendahuluan oleh sesuatu yang lain. Oleh karena itu, menggabungkan antara gerak dan sifat azali adalah mustahil secara esensial, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya)

- Premis C: Diam juga bersifat baru (ḥadīs). Al-Rāzī membuktikan bahwa diam (sukūn) bukanlah sekadar ketiadaan (ʿadam), melainkan keberadaan positif (wujūdiyyah), yaitu kondisi eksistensial yang nyata pada benda. Andaikata diam bersifat azali pada suatu benda, maka diam tersebut mustahil hilang atau berubah (misalnya, diam menjadi hilang ketika benda tersebut mulai bergerak). Namun, pengamatan empirik menunjukkan bahwa benda-benda sering beralih dari diam ke gerak (atau sebaliknya). Karena diam dapat hilang, berubah, dan digantikan oleh gerak, maka diam itu sendiri bersifat temporal—ia muncul pada suatu waktu tertentu dan tidak azali. Al-Rāzī menjelaskan:

أن السكون يمتنع أن يكون أزليا : هو أن نقول : لو كان السكون أزليا ، لما جاز ، زواله . وقد جاز ، زواله . فوجب أن لا يكون أزليا . ولو كان السكون أمرا عدميا ، لما صح هذا الكلام . لأن زوال العدم في الأزل جائز بالاتفاق . اذ لو لم يجز ذلك ، لبطل القول بحدوث العالم . فان للسائل أن يقول : لو كان العالم محدثا ، لكان عدمه أزليا . ولو كان عدمه أزليا ، لما زال بسبب طريان الوجود . وحيث وجد العالم ، علمنا : أن عدم العالم ما كان أزليا . فان لم يكن عدمه أزليا ، كان وجوده أزليا ، فكان العالم قديما . فثبت : أنه لا يمكننا أن نقول : كل ما كان أزليا ، امتنع زواله بل يجب تخصيص هذه الدعوى بالأمور الوجودية . فيقال : كل ما كان موجودا في الأزل ، امتنع زواله . فاذا كان كذلك ، فحينئذ نفتقر الى اثبات كون السكون أمرا وجوديا ، حتى يستقيم الكلام.[5]

(Bahwa diam (sukūn) mustahil bersifat azali (kekal tanpa permulaan) dapat dibuktikan sebagai berikut: Andaikata diam itu azali, maka mustahil baginya lenyap atau hilang (zawāl). Namun, kenyataannya lenyapnya diam itu mungkin terjadi—karena kita menyaksikan benda-benda berpindah dari diam ke gerak. Oleh karena itu, wajib hukumnya bahwa diam bukan bersifat azali. Andaikata diam hanyalah sesuatu yang bersifat ketiadaan (ʿadamiyyah, bukan wujud), maka argumen ini tidak akan sah. Sebab, lenyapnya ketiadaan pada masa azali adalah mungkin menurut kesepakatan semua pihak. Jika lenyapnya ketiadaan azali itu tidak mungkin, maka rusaklah doktrin kebaruan alam. Sebab, penanya dapat berkata: “Jika alam ini baru (muḥdath), berarti ketiadaannya bersifat azali. Jika ketiadaannya azali, maka mustahil ia lenyap karena munculnya wujud. Namun, karena alam ini telah ada, kita tahu bahwa ketiadaan alam tidaklah azali. Jika ketiadaannya bukan azali, berarti wujudnya azali—sehingga alam menjadi qadīm (kekal tanpa permulaan).” Dengan demikian, telah tetap bahwa kita tidak boleh mengatakan: “Segala sesuatu yang azali, mustahil lenyap.” Melainkan, wajib membatasi pernyataan ini hanya pada hal-hal yang bersifat wujudiyah (eksistensial, memiliki realitas positif). Maka dikatakan: “Segala sesuatu yang ada (wujūd) pada masa azali, mustahil lenyap.” Karena itulah, kita memerlukan pembuktian bahwa diam merupakan sesuatu yang bersifat wujudiyah (bukan sekadar ketiadaan gerak), agar argumen ini menjadi lurus dan sah)

- Kesimpulan: Karena setiap benda jasmani (jism) selalu berada dalam salah satu kondisi yang bersifat baru (baik gerak maupun diam), maka benda tersebut tidak dapat terlepas dari kebaruan. Akibatnya, seluruh benda jasmani (ajsām) dan alam semesta yang tersusun darinya harus bersifat baru (ḥadīs), memiliki permulaan, dan memerlukan pencipta eksternal (muhdis) yang azali, yaitu Tuhan.

Sementara argumen keterbatasan ukuran (tanāhī al-miqdār) adalah argumen penting dalam kalām Asy‘ariyah, untuk membuktikan bahwa tubuh-tubuh jasmani (ajsām) di alam semesta ini bersifat terbatas, baik dalam ukuran maupun dimensinya (mutanāhiyah fī al-miqdār). Argumen ini bertumpu pada pengamatan bahwa tidak ada benda jasmani yang memiliki ukuran tak terbatas (infinite magnitude), dan keterbatasan ini menyiratkan kebutuhan akan penentu eksternal (yang berujung pada Tuhan).[6] Argumen keterbatasan ukuran ini dapat dirinci prosedur premisnya sebagai berikut:

- Premis A: Setiap tubuh jasmani (jism) di alam semesta memiliki ukuran (miqdār) yang terbatas, baik dalam panjang, lebar, maupun kedalaman. Tidak ada benda yang ukurannya tak terbatas (ghayr mutanāhī), karena andaikata ada benda tak terbatas, maka ia akan mencakup seluruh ruang dan mustahil ada benda lain di sampingnya. Padahal realitas empirik menunjukkan adanya banyak benda dengan ukuran yang terbatas (berbagi ruang dengan yang lainnya).[7]

- Premis B: Ukuran yang terbatas pada suatu benda memerlukan mukhassiṣ (penentu atau spesifikator eksternal) yang menetapkan batas ukurannya secara presisi. Misalnya, mukhassiṣ mengapa suatu benda berukuran satu meter, bukan dua meter atau yang lainnya. Tanpa mukhassiṣ, semua kemungkinan ukuran (tak terbatas atau variasi batasan) akan setara, sehingga tidak ada alasan preferensi satu ukuran tertentu atas yang lain.[8]

- Premis C: Sesuatu yang membutuhkan mukhassiṣ pastilah bersifat mumkin al-wujūd (kontingen, mungkin ada atau tidak ada) dan ḥadīs (baru, memiliki permulaan). Karena mumkin, maka pastilah ia memerlukan sebab eksternal untuk mewujudkan salah satu kemungkinannya, dan kebaruan (ḥudūs) menyiratkan bahwa ia tidak azali (kekal tanpa awal).[9]

- Kesimpulan: Karena setiap tubuh jasmani memiliki ukuran terbatas yang memerlukan mukhassiṣ, maka seluruh benda jasmani (ajsām) dan alam semesta yang tersusun darinya, haruslah bersifat mumkin dan ḥadīs. Dengan kata lain, ia memiliki permulaan dan memerlukan Pencipta yang azali, yaitu Tuhan.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat salah satu dari dua argumen utama al-Rāzī untuk membuktikan bahwa semua tubuh jasmani ini memang terbatas:

الوجه الأول: الأجسام لو كانت غير متناهية، أمكن أن يفرض فيها خطان متوازيان: أحدهما غير متناه. والآخر متباه. فاذا زال الخط المقناهي عن الموازاة الى المسامية. فلابد وأن يحدث في الخط الذي هو غير متناه، نقطة. هي أول نقطة المسامتة لكن ذلك محال في الخط الذي هو غير متناه. لأن كل نقطة فرضناها فيه، وجعلناها أول نقطة المسامتة، كانت المسامتة مع النقطة التي فوقها، حاصلة قبل المسامتة معها. فاذن يلزم أن يحصل في الخط الغير المتناهي، نقطة هي أول نقطة المسامتة. وأن لا يحصل. وهو محال. وهذا المحال انما يلزم من فرضنا ذلك الخط غير متناه، واذا فرض الخط غير متناه، وجب أن يكون مجالا باطلا.[10]

(Argumen pertama: Andaikata benda-benda jasmani (ajsām) bersifat tak terbatas (ghayr mutanāhiyah), maka dimungkinkan untuk membayangkan dua garis sejajar di dalamnya: Satu garis bersifat tak terbatas (ghayr mutanāhī), sedangkan garis yang lain bersifat terbatas (mutanāhī). Ketika garis yang terbatas itu kita geser dari posisi sejajar menuju posisi tegak lurus (musāmatah) terhadap garis tak terbatas tersebut, maka pasti akan muncul pada garis yang tak terbatas itu sebuah titik yang menjadi titik pertama tempat terjadinya penegakan lurus (awwal nuqṭat al-musāmatah). Namun, hal itu mustahil terjadi pada garis yang tak terbatas. Sebab, setiap titik yang kita asumsikan sebagai “titik pertama penegakan lurus” tersebut, sebenarnya penegakan lurus sudah terjadi dengan titik yang berada di atasnya (sebelum titik tersebut). Akibatnya, timbul kontradiksi: harus ada titik pertama penegakan lurus pada garis tak terbatas itu, sekaligus tidak boleh ada. Ini merupakan kemustahilan (muḥāl). Kemustahilan ini hanya timbul dari asumsi bahwa garis tersebut tak terbatas. Oleh karena itu, jika garis itu diasumsikan tak terbatas, maka asumsi tersebut wajib hukumnya batal dan tidak benar)

Argumen ini saling menguatkan dengan dalil ḥudūs al-ālam, terutama dengan menekankan aspek spesifikasi (takhṣīṣ) pada dimensi spasial benda, sehingga membantah pandangan para hukamā (filsuf) tentang kekekalan alam yang tak terbatas. Dalam konteks ini, meskipun al-Rāzī tetap menggunakan argumen-argumen kebaruan alam (dalā’il al-ḥudūs) yang menjadi ciri khas para mutakallimūn Asy‘ariyah untuk membuktikan bahwa alam semesta bersifat ḥadīs (baru, memiliki permulaan), al-Rāzī juga secara kritis menyoroti kelemahan dan kerumitan dalīl ḥudūs al-‘ālam yang dipakai oleh pendahulunya, seperti al-Bāqillānī, al-Juwaynī, dan al-Ghazālī.

Al-Rāzī mengkritik ketergantungan para mutakallimūn pada pandangan atomisme (jawhar fard) dan penolakan ruang hampa (al-khalā’). Cara para mutakallimūn dengan bersandar pada dalīl ḥudūs al-‘ālam tradisional, baginya cukup mengkhawatirkan. Sebab argumen kebaruan alam sangat bergantung pada logika atomisme, dengan premis: (a) Atom tak terbagi (jawhar fard) merupakan penyusun utama semua benda; dan (b) penolakan atas keberadaan ruang hampa (khalā’). Al-Rāzī meragukan kedua premis ini, karena dasar atas logika tersebut sulit dibuktikan secara definitif dan rentan runtuh di hadapan bantahan para filsuf seperti Ibn Sīnā. Menurutnya, argumen yang terlalu bergantung pada fisika atomistik ini menjadi terlalu panjang, berbelit-belit, dan mudah diserang, sehingga kurang meyakinkan sebagai landasan pembuktian eksistensi Tuhan.

Al-Rāzī, dengan kata lain, tetap mempertahankan kesimpulan utama kalām Asy‘ariyah bahwa alam bersifat ḥadīs dan memerlukan Pencipta, tetapi sekaligus membuat perubahan dengan menggeser fokus dari dalīl ḥudūs yang berbasis fisika-atomistik menuju dalil imkān yang lebih metafisik dan filosofis. Kritik al-Rāzī terhadap dalīl ḥudūs bukan sekadar latihan logika, melainkan upaya menyelamatkan teologi dari ketergantungan pada fenomena dan hukum fisika. Ia melihat bahwa argumen “gerak dan diam” tidak cukup kuat untuk membungkam para hukamā yang juga memiliki basis argumen canggih untuk qidam al-‘ālam (kekekalan alam).

Al-Rāzī, oleh karenanya membutuhkan landasan yang lebih metafisis, dus, ontologis. Sesuatu yang melampaui perubahan fisik benda-benda. Tuntutan ini memaksa al-Rāzī melakukan manuver brilian dengan meminjam, sekaligus memodifikasi kerangka metafisika musuh intelektualnya, yakni Ibn Sīnā. Al-Rāzī menggeser titik tekan pembuktian dari konsep “waktu” (kapan alam bermula) menuju konsep “wujud” (status keberadaan alam). Pergeseran ini menandai suatu transisi dari fisika kalām menuju metafisika wujud yang bagi al-Rāzī akan membentuk argumen ketuhanan yang lebih kokoh dan murni.

Al-Rāzī pada titik ini mengenalkan distingsi fundamental antara Wājīb al-wujūd (Wujud niscaya) dan Mumkin al-wujūd (Wujud mungkin/kontingen). Bagi al-Rāzī, alam semesta ini, terlepas dari perdebatan apakah ia bersifat baru ataukah ada sejak azali, tetap memiliki status ontologis sebagai mumkin (kontingen) saja. Sesuatu yang mumkin atau kontingen esensinya, jelas tidak menuntut eksistensi. Alam bisa ada dan bisa juga tiada. Keberadaannya dan ketiadaannya adalah setara secara rasional (wujūduhū ka adamihī). Fakta bahwa alam ini sekarang “ada” (eksis) padahal ia bisa saja “tiada,” menunjukkan bahwa ia membutuhkan faktor eksternal yang memutus rantai kemungkinan tersebut. Dengan cara ini, al-Rāzī tidak lagi terjebak dalam perdebatan apakah alam ini punya permulaan waktu atau tidak, melainkan fokus pada kemiskinan ontologis alam yang secara mutlak bergantung pada Sang Wājib al-wujūd untuk bisa tampil secara nyata. Dalam ungkapan al-Rāzī:

وهي قولنا كل ماسوى الموجود الواحد فهو ممكن لداته. فنقول الدليل عليه: أنا لو فرضنا موجودين، يكون كل واحد منهما واجبا لذاته. فلابد وأن يكونا متشاركين في الوجوب الذاتي، ولابد وأن يكونا غير متشاركين في التعين. ومابه الاشتراك غير ما به الامتياز. فاذن يكون كل واحد منهما مركبا من الوجوب الذاتي، الذى حصلت به المشاركة، ومن التعين الذي به حصلت المباينة. لكن كل مركب فانه مفتقر في ماهيته وفي تحققه الى كل واحد من مفرديه، وكل واحد من مفرديه مغاير له، لأن الكل مغاير لكل واحد من أجزائه. فاذن كل مركب، فانه مفتقر في تحققه الى غيره، وكل مفتقر في تحققه الى غيره، فهو ممكن لذاته. فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته. فاذن لو فرضنا موجودين واجبى الوجود، لكان كل واحد منهما ممكنا لذاته. والثاني محال. فاذن فرض موجودين واجبى الوجود: يجب أن يكون محالا. فثبت: أن كل ما سوى الموجود الواحد، يجب أن يكون ممكنا لذاته[11].

(Kami katakan bahwa segala sesuatu selain Yang Maha Esa (Wājib al-Wujūd al-Wāḥid) bersifat mumkin li dzātihi (kontingen karena dzatnya sendiri). Bukti atas hal ini adalah sebagai berikut: Andaikata kita asumsikan adanya dua wujud yang masing-masing wajib wujud karena dzatnya sendiri (wājib li dzātihi), maka keduanya pasti bersekutu dalam sifat wajib karena dzatnya sendiri, dan keduanya juga pasti berbeda dalam penentuan individuasinya (taʿayyun, yang membuat satu berbeda dari yang lain). Yang menjadi dasar persamaan (mushtarak) pasti berbeda dari yang menjadi dasar perbedaan (mumayyiz). Oleh karena itu, masing-masing dari kedua wujud tersebut akan menjadi komposit (murakkab) yang tersusun dari: (1) sifat wajib karena dzatnya sendiri—yang menjadi dasar persamaan keduanya, dan (2) penentuan individuasi—yang menjadi dasar perbedaan keduanya. Namun, segala yang komposit pasti bergantung dalam esensi (māhiyyah) dan realisasi wujudnya (taḥaqquq) kepada setiap komponen penyusunnya. Setiap komponen penyusun itu berbeda dari komposit secara keseluruhan, karena keseluruhan pasti berbeda dari setiap bagiannya. Maka, segala yang komposit pasti bergantung dalam realisasi wujudnya kepada yang lain (ghayr). Dan segala yang bergantung dalam realisasi wujudnya kepada yang lain pasti bersifat mumkin li dzātihi (kontingen karena dzatnya sendiri). Oleh karena itu, segala yang komposit bersifat mumkin li dzātihi. Maka, andaikata kita asumsikan adanya dua wujud yang wajib wujud, niscaya masing-masing dari keduanya akan bersifat mumkin li dzātihi. Padahal hal kedua ini mustahil. Oleh karena itu, asumsi adanya dua wujud yang wajib wujud wajib hukumnya mustahil. Dengan demikian, telah tetap bahwa segala sesuatu selain Yang Maha Esa (al-Wujūd al-Wāḥid) pasti bersifat mumkin li dzātihi)

Perlu ditegaskan bahwa al-Rāzī tidak berhenti hanya pada pembuktian adanya “Sebab Pertama” ala filsuf. Ia justru melangkah lebih jauh dengan argumen takhṣīṣ (spesifikasi) yang sering menjadi andalannya. Baginya, jika alam semesta ini hanyalah mumkin, maka segala atribut yang melekat padanya, mulai dari bentuknya, ukurannya, posisinya, hingga waktunya, juga bersifat kontingen. Tuhan bisa saja bekerja dengan melanggar hukum Fisika, namun tidak mungkin bekerja dengan melanggar hukum logika.[12] Karena itu, matahari bisa saja terbit dari barat, api bisa saja dingin, atau orbit planet berbentuk kotak. Tidak ada keniscayaan logis yang mengharuskan alam semesta mengikuti semua aturan Fisika hari ini. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa alam ini memiliki spesifikasi tertentu yang sangat presisi di antara miliaran kemungkinan lain yang setara. Siapakah yang memilih satu kemungkinan spesifik ini dan menyingkirkan kemungkinan lainnya?

Pada titik inilah konsep Murajjiḥ (penentu/preponderator) menjadi krusial dalam konstruksi argumen ketuhanan al-Rāzī. Fakta bahwa alam semesta memiliki karakteristik khusus (makhṣūṣ) meniscayakan adanya Murajjiḥ yang melakukan pemilihan dari sekian banyak opsi tersebut. Tanpa adanya penentu, mustahil satu kemungkinan bisa mengungguli kemungkinan lainnya secara tiba-tiba (tarajuḥ bi lā murajjiḥ), yang merupakan kemustahilan logis.[13] Namun, berbeda dengan sebab-akibat mekanis, prinsip takhṣīṣ menyiratkan adanya intensi. Sebuah bentuk yang spesifik lahir dari sebuah pemilihan, dan pemilihan hanya mungkin dilakukan oleh Agen yang memiliki Irādah (kehendak).[14]

Poin inilah yang menjadi garis demarkasi tegas antara Tuhan al-Rāzī dengan Tuhan para para hukamā. Bagi para filsuf, Tuhan adalah Mūjib bi al-Dzāt (Penyebab yang bertindak karena keniscayaan natur-Nya), layaknya matahari yang tak punya pilihan selain memancarkan cahaya atau api yang membakar. Tuhan para filsuf ini tidak “memilih” untuk mencipta karena ciptaan terlimpah secara niscaya. Konsep alam yang melimpah (emanasi) ini menjadi konsekuensi logis yang tak terelakkan. Al-Rāzī menolak keras determinisme seperti ini. Melalui argumen takhṣīṣ, ia membuktikan bahwa alam semesta ini bukanlah hasil emanasi niscaya, melainkan produk dari sebuah pilihan dan kehendak nyata. Keragaman dan spesifikasi alam adalah bukti bahwa Sang Pencipta adalah Agen yang Bebas (Fā‘il Mukhtār). Dalam ungkapan al-Razi:

واذا قامت الحجة على صحة هذه المقدمة، فلنرجع الى المطلوب فنقول: لو كان السكون أزليا، لامتنع زواله، ولا يمتنع زواله. فوجب أن لا يكون أزليا، بيان الشرطية: انه بتقدير أن يكون أزليا، فاما أن يكون واجبا لذاته، أو ممكنا لذاته. فان كان واجبا لذاته، ظهر انه يجب أن لا يزول أصلا. وإن كان ممكنا لذاته، فالمؤثر فيه اما أن يكون فاعلا بالاختيار، أو موجبا بالذات. والأول محال. لأن المفاعل بالاختيار انما يفعل بواسطة القصد والاختيار. والقصد الى تكوين الشيء، لا يتحقق الا عند عدمه، أو حال حدوثه وعلى التقديرين فكل ما يقع بالفاعل المختار، كان محدثا. والقديم لا يكون محدثا، فيمتنع أن يكون المؤثر في وجود القديم فاعلا مختارا.[15]

(Jika bukti telah tegak atas keabsahan premis ini, maka mari kita kembali ke tujuan utama dan katakan: Andaikata diam (sukūn) bersifat azali, maka mustahil baginya lenyap (zawāl). Namun, lenyapnya diam itu tidak mustahil (karena terbukti terjadi). Oleh karena itu, wajib hukumnya bahwa diam bukan bersifat azali. Penjelasan syarat implikasi (al-sharṭiyyah) ini adalah sebagai berikut: Dengan mengasumsikan bahwa diam itu azali, maka ia pasti termasuk salah satu dari dua kemungkinan: wajib wujud karena dzatnya sendiri (wājib li dzātihi) atau mungkin wujud karena dzatnya sendiri (mumkin li dzātihi). Jika ia wajib karena dzatnya sendiri, maka jelaslah bahwa ia harus tidak lenyap sama sekali. Jika ia mungkin karena dzatnya sendiri, maka pengaruh yang mewujudkannya (al-mu’atstsir fīhi) pasti berupa salah satu dari dua: pelaku yang bertindak berdasarkan pilihan (fāʿil bi al-ikhtiyār) atau penyebab yang mewajibkan karena dzatnya sendiri (mūjib bi al-dzāt). Yang pertama (pelaku berdasarkan pilihan) adalah mustahil. Alasannya: Pelaku yang bertindak berdasarkan pilihan hanya berbuat melalui niat (qaṣd) dan pilihan (ikhtiyār). Niat untuk mewujudkan sesuatu hanya terwujud ketika sesuatu itu belum ada atau pada saat permulaan keberadaannya. Dalam kedua asumsi tersebut, segala sesuatu yang dihasilkan oleh pelaku yang memilih pasti bersifat baru (muḥdas, memiliki permulaan). Sementara yang qadīm (azali) tidak mungkin bersifat muḥdas. Oleh karena itu, mustahil bahwa pengaruh yang mewujudkan sesuatu yang azali berasal dari pelaku yang memilih)

Dengan demikian, al-Rāzī berhasil melakukan sintesis yang unik. Ia menggunakan pandangan Ibn Sīnā untuk membedah realitas, sekaligus menggunakannya untuk membunuh teologi deterministik Ibn Sīnā itu sendiri. Ia menegakkan doktrin ortodoksi Asy‘ariyah bahwa Tuhan adalah Pelaku yang Berkehendak Mutlak di atas fondasi logika yang sepenuhnya filosofis. Transisi dari argumen ḥudūs ke imkān dan penyempurnaan menggunakan prinsip takhṣīṣ ini merupakan sebuah revolusi epistemologis yang mendudukkan teologi Islam pada posisi tawar yang setara di hadapan tradisi filsafat Yunani yang diislamkan.

Polemik Sifāt Allah: Melampaui Tradisi Asy’ariyah

Setelah menetapkan eksistensi Tuhan melalui argumen kontingensi (imkān), al-Rāzī melangkah masuk ke medan pertempuran teologis yang paling sengit dalam sejarah kalām, yaitu polemik terkait atribut Tuhan (ṣifāt Allāh). Perdebatan klasik ini bermuara pada pertanyaan krusial: apakah Allah memiliki atribut pada Dzat-Nya? Jika atribut atau sifat tersebut ada, apakah sifat-sifat itu identik dengan Dzat-Nya? Ataukah sifat-sifat tersebut merupakan entitas tambahan yang melekat pada Dzat-Nya (zā’idah ‘alā al-dzāt)? Al-Rāzī, sebagaimana para mutakallim sebelumnya, juga ikut masuk ke dalam gelanggang polemik ini. Seperti halnya mutakallim Asy’ariyah pada umumnya, ia juga berada pada fondasi itsbāt al-ṣifāt (penetapan sifat pada Allah).

Tantangan terbesar dalam menetapkan sifat-sifat bagi Tuhan ini seringkali datang dari teks wahyu itu sendiri. Al-Qur’an misalnya, dalam beberapa kasus seringkali menggambarkan Tuhan dengan atribut fisik, yang membuat Tuhan seakan serupa dengan makhluk-Nya. Untuk menjawab persoalan ini, al-Rāzī kemudian merumuskan Qānūn al-ta’wīl (Hukum takwil) atau yang lebih populer disebut dengan al-Qānūn al-Kullī (prinsip-prinsip umum). Prinsip ini berdiri pada gagasan tentang supremasi akal dalam memvalidasi kebenaran. Al-Rāzī berpostulat bahwa jika terdapat pertentangan lahiriah antara dalil akal yang qaṭ‘ī (pasti/demonstratif) dan teks wahyu (naql), maka akal harus didahulukan dan teks harus ditakwilkan maknanya.[16] Dalam ungkapan al-Rāzī:

لأن الدلائل العقلية أصل للظواهر النقلية. فتكذيب الأصل لتصحيح الفرع يفضى الى تكذيب الأصل والفرع معا، فلم يبق الا تصدق الدلائل العقلية ويشتغل بتأويل الظواهر النقلية، أو يفوض علمها الى الله. وعلى التقديرين فانه يظهر أن الظواهر النقلية لا تصلح معارضة للقواطع العقلية. فهذا هو القانون الكلى في هذا الباب.[17]

(Karena dalil-dalil akal (al-dalā’il al-ʿaqliyyah) merupakan pokok/asal bagi nash-nash zhāhir yang bersumber dari wahyu (al-ẓawāhir al-naqliyyah). Mendustakan pokok/asal demi membenarkan cabang justru akan mengakibatkan pendustaan terhadap pokok/asal dan cabang sekaligus. Maka, tidak ada pilihan lain kecuali membenarkan dalil-dalil akal serta berusaha melakukan ta’wīl (interpretasi kias) terhadap nash-nash zhāhir yang bersumber dari wahyu, atau menyerahkan pengetahuan maknanya kepada Allah (tafwīḍ). Dalam kedua kemungkinan tersebut, jelaslah bahwa nash-nash zhāhir yang bersumber dari wahyu tidak layak dijadikan sebagai penentang bagi dalil-dalil akal yang qāṭiʿ (pasti dan memastikan). Inilah kaidah umum (al-qānūn al-kullī) dalam masalah ini)

Logika al-Rāzī dalam hal ini sulit untuk dibantah. Menurutnya, kita mempercayai wahyu karena akal telah membuktikan kebenaran kenabian. Jika kita membuang akal demi memaksakan makna literal teks yang irasional (tak masuk akal), kita sama saja menghancurkan fondasi yang menopang kepercayaan pada teks itu sendiri. Dengan Qānūn ini, al-Rāzī berusaha mendamaikan ketegangan abadi yang menyulut perdebatan para mutakallim antara wahyu dan rasio, seraya menetapkan akal sebagai penjaga kesucian teks, bukan musuh atasnya.

Penerapan paling radikal dari prinsip rasionalitas ini terlihat pada konsep Tanzīh (transendensi) al-Rāzī, khususnya terkait penolakannya terhadap arah (jihat), tempat (makān), dan tubuh (jism). Al-Rāzī menolak alasan kalangan Hanbali atau Karramiyyah yang meyakini Tuhan berada di “atas” secara fisik sebagai konsekwensi dari penerimaan literal. Sebaliknya, al-Rāzī melancarkan serangan yang telak menggunakan logika spasial. Baginya, segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki arah pastilah terbatas (maḥdūd) dan tersusun (murakkab), dan segala yang tersusun membutuhkan penyusun.[18] Karakteristik seperti ini jelas mustahil diperlakukan pada Tuhan.[19]

Al-Rāzī dalam logika ketuhanannya berupaya secara sistematis membersihkan konsep Tuhan dari segala residu imajinasi manusia. Tuhan harus berbeda secara tegas dengan makhluk-Nya. Semua kategori akal yang melekat pada makhluk, tak bisa dioperasikan pada Tuhan. Karena itu, dalam bahasa al-Rāzī, Tuhan bukanlah benda, bukan pula fisik cahaya, melainkan Realitas Murni yang melampaui dimensi ma’qūlāt. Melalui konsep ini, al-Rāzī tentu saja tidak sedang menciptakan Tuhan yang abstrak dan dingin yang tak peduli pada dunia. Sebaliknya, ia sedang mengonstruksi teologi yang menegaskan keagungan dan kemisterian Tuhan itu sendiri.

Dalam konteks diskursus terkait sifat Allah ini, al-Rāzī memulai argumennya dengan menyatakan bahwa sifat atau atribut pada Tuhan adalah makna real yang subsisten pada Dzat (qā’imah bi al-dzāt).[20] Definisi ini berbeda secara prinsipil dengan definisi sifat para mutakallim Asy’ariyah yang melihat sifat sebagai sesuatu yang bukan Tuhan, bukan juga yang selain Tuhan (Lā hiya huwa wa lā hiya ghayruhu). Dalam hal ini, al-Rāzī menyadari bahwa definisi dan argumen kalām lama terkait sifat ini seringkali gagap menjawab tuduhan lawan bahwa pandangan ini lebih mengarah pada ta‘addud al-qudamā’ (keberbilangan entitas yang kekal), sebuah konsekuensi dari penetapan sifat yang menyerupai politeisme.[21] Al-Rāzī tidak ingin terjebak dalam kerentanan argumen seperti itu. Karenanya, ia harus membangun ulang argumen tentang sifat Tuhan secara baru.

Al-Rāzī menolak simplifikasi bahwa mengakui sifat berarti merusak keesaan Tuhan. Baginya, “keterbedaan dalam definisi” (taghāyur fi al-mafhūm) tidak serta-merta berarti “keterpisahan dalam eksistensi” (infisāl fi al-wujūd). Sifat-sifat Tuhan bukanlah ‘tuhan-tuhan’ kecil yang berdiri sendiri di samping Allah, melainkan atribut kesempurnaan yang niscaya bagi Dzat yang Maha Sempurna. Al-Rāzī berargumen bahwa Wujud Mutlak (al-Wujūd al-Muṭlaq) tidak bisa kosong dari sifat kesempurnaan. Ketiadaan sifat justru menyiratkan kekurangan, yang mustahil bagi Wājib al-Wujūd.

Dalam salah satu karya utamanya, Al-maṭālib al-ʿāliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, al-Rāzī menyajikan klasifikasi sifat Allah yang berbeda dari sistem “Sifat 20” para mutakallim Asy’ariyah. Al-Rāzī tidak membatasi secara eksplisit jumlah sifat tersebut menjadi 20 sifat, melainkan membaginya ke dalam dua kategori utama, yaitu: sifat Ijābiyyah (sifat positif atau yang menetapkan makna pada Allah) dan sifat Salbiyyah (sifat negatif atau yang menafikan kekurangan pada Allah).

Al-Rāzī menetapkan sifat Ijābiyyah ini sebanyak delapan sifat, Allah adalah Qādir (Maha Kuasa), ʿĀlim (Maha Mengetahui), Ḥayy (Maha Hidup), Murīd (Maha Berkehendak), Sāmi’ (Maha Mendengar), Baṣīr (Maha Melihat), Mutakallim (Maha Berbicara), dan Bāqī (Maha Kekal). Daftar ini menonjol karena memasukkan Bāqī sebagai sifat positif, yang berbeda dari rumusan para mutakallim Asy’ariyah lainnya yang menggolongkannya ke dalam sifat Salbiyyah. Al-Rāzī melihat Baqā’ sebagai sifat tambahan yang menegaskan keberadaan abadi bagi Allah.[22]

Sementara sifat Salbiyyah dibahas secara tematik tanpa batasan angka tetap, yang berbeda dengan rumusan sifat Salbiyyah dari para mutakallim Asy’ariyah umumnya, yakni sebanyak lima sifat (Qidam, Baqā’, Mukhālafah lil-ḥawādis, Qiyāmuhu bi Nafsihi, Waḥdāniyyah). Al-Rāzī dalam hal sifat Salbiyyah ini menafikan segala bentuk penisbatan yang mustahil pada Allah, seperti Allah bukan jism (benda), tidak bertempat (tahayyuz) tidak ber-arah (jihah), tidak hulūl (menyatu), tidak ittiḥād (bersatu) dengan makhluk, bukan jawhar (substansi), bukan ʿaraḍ (aksiden), tidak merasakan sakit atau kenikmatan fisik, esa (wāḥid) tanpa sekutu, ghani (kaya, tidak butuh pada sesuatupun).[23]

Perbedaan utama dalam konstruksi sifat Allah menurut Fakhr al-Dīn al-Rāzī dibandingkan dengan para mutakallimīn Ashʿariyyah klasik (seperti al-Bāqillānī, al-Juwaynī, dan al-Ghazālī) dapat dirinci sebagai berikut:

- Definisi ontologis sifat. Al-Rāzī mendefinisikan sifat Allah sebagai maʿānī wujūdiyyah (makna eksistensial yang riil) yang zā’idah ʿalā al-dzāt (tambahan atas Dzat), namun qā’imah bi al-dzāt (subsisten/tegak pada Dzat). Definisi ini berbeda secara prinsipil dengan rumusan Asy’ariyah klasik yang menyatakan sifat Allah sebagai “bukan Dia sendiri dan bukan pula selain Dia” (lā hiya huwa wa lā hiya ghayruh). Al-Rāzī membantah identifikasi total sifat dengan Dzat melalui argumen logis-linguistik. Baginya, jika ʿIlm dan Qudrah identik dengan Dzat, maka keduanya akan sinonim, sehingga makna “Mengetahui” sama persis dengan “Berkuasa,” padahal keduanya bertentangan dengan pemahaman intuitif (badīhī). Ia juga menolak bahwa Dzat tunggal bisa menjadi prinsip perbedaan makna tanpa adanya sifat pembeda. Namun, sifat-sifat ini bukan jawhar mujarrad (substansi terpisah) yang mengarah pada politeisme atau tarkīb (komposisi), melainkan makna riil yang sepenuhnya bergantung pada Dzat tapi berbeda secara konseptual.

- Penggabungan kategori sifat Maʿānī dan Ma’nawiyyah. Dalam ajaran Asy’ariyah klasik (yang kemudian distandarisasi dalam rumusan “Sifat 20”), sifat Allah dibagi menjadi Maʿānī (entitas makna objektif, yakni Qudrah, Irādah, ʿIlm, Hayat, Samā’, Baṣar, Kalām) dan Maʿnawiyyah (keadaan sifat seperti Kaunuhu Qādiran, Kaunuhu ʿĀliman, dan seterusnya). Al-Rāzī cenderung menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan realitas teologis tanpa pemisahan kaku. Ia sering membahas “Keadaan-Nya Maha Kuasa” (Kaunuhu Qādiran) sebagai ekspresi dari Qudrah itu sendiri yang tegak pada Dzat. Kita tidak perlu memisahkan secara kategoris antara entitas makna dan keadaan makna tersebut. Pendekatan ini memang lebih sederhana dan menghindari kerumitan ontologis berlebih.

- Posisi sifat Baqā’ sebagai sifat Ijābiyyah. Dalam kerangka sifat Allah Asy’ariyah klasik, sifat Baqā’ (kekekalan, tidak berakhir) diklasifikasikan sebagai sifat Salbiyyah, karena bersifat penafian (menafikan fana’ atau kebinasaan pada Allah). Al-Rāzī, sebaliknya, memasukkannya ke dalam sifat Ijābiyyah (positif) bersama Qudrah, Ḥayāh, ʿIlm, dan lainnya. Alasan al-Rāzī adalah bahwa sifat Baqā’ bukan sekadar penafian akhir, melainkan sifat positif yang menetapkan keberadaan abadi dan terus-menerus atas Dzat Allah. Rumusan al-Rāzī ini merupakan penetapan makna tambahan (tsubūt maʿnā zā’id) yang bersifat afirmatif, bukan negatif semata.

- Status Wujūd Para mutakallimīn Asy’ariyah klasik sering memasukkan sifat Wujūd (eksistensi) sebagai sifat Nafsiyyah dalam daftar sifat (yang menetapkan bahwa Allah ada). Al-Rāzī sebaliknya justru menetapkan Wujūd sebagai hakikat atas Dzat-Nya sendiri, yaitu Wājib al-Wujūd li Dzātihi (Yang Niscaya Ada karena Dzat-Nya sendiri). Wujūd bukanlah sifat tambahan (zā’id) yang melekat atau berdiri pada Dzat, melainkan identik dengan esensi Dzat itu sendiri, sehingga tidak perlu dikategorikan sebagai sifat nafsiyyah terpisah dalam daftar sifat Allah.

- Jumlah dan pembatasan sifat. Al-Rāzī membatasi sifat Ijābiyyah utama pada delapan sifat, yaitu: Qādir, ʿĀlim, Ḥayy, Murīd, Sāmī’, Baṣīr, Mutakallim, dan Bāqī. Rumusan ini berbeda dari tujuh sifat Maʿnawiyyah dalam konstruksi 20 sifat yang standar. Sementara itu, sifat Salbiyyah tidak dibatasi pada lima sifat seperti standar (Qidam, Baqā’, Mukhālafatuhū lil hawādis, Qiyāmuhū bi nafsihī, Waḥdāniyyah), melainkan dibahas secara terbuka dan tematik sesuai kebutuhan penolakan terhadap pandangan filsafat atau teologi yang menyimpang, seperti penafian jism, jihah, hulūl, ittiḥād, dan lainnya, tanpa pembatasan jumlah definitif atas sifat Salbiyyah

Pendekatan al-Rāzī secara keseluruhan memang tetap berada dalam kerangka Asyʿariyyah ortodoks, meskipun lebih bersifat filosofis (falsafī), terutama karena adanya pengaruh logika dan metafisika Aristoteles-Ibn Sīnā yang kuat dalam pemikirannya. Ia menghindari pembatasan kaku dan kategorisasi rigit yang menjadi ciri mutakallimīn klasik, dengan memilih analisis dan konstruksi argumen yang lebih fleksibel. Hal ini membuat sistematikanya lebih luas, kritis, dan terbuka terhadap dialektika, tanpa meninggalkan prinsip tawhīd dan tanzīh yang menjadi inti dari ajaran kalām Asyʿariyah.

Epilog: Kalām dengan Wajah Baru

Konstruksi argumen kalām al-Rāzī, khususnya terkait eksistensi Tuhan dan atribut-atribut-Nya (sifāt) tersebut menunjukkan bagaimana keberanian al-Rāzī untuk keluar dari pakem metode dan argumen kalām pada zamannya. Seluruh manuver intelektualnya, pada dasarnya telah berhasil menampilkan wajah kalām yang tidak lagi gagap berhadapan dengan tradisi luar, melainkan berdiri tegak sebagai disiplin yang mapan secara filosofis. Upaya al-Rāzī dalam menggeser titik tumpu pembuktian Tuhan dari fisika-atomistik (gerak dan diam) yang rapuh, menuju metafisika-ontologis (kontingensi dan wujud) yang kokoh, bagi saya, harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan ajaran Asy‘ariyah itu sendiri.

Melalui tangan al-Rāzī, tradisi dan ajaran kalām Asy’ariyah yang tadinya terkesan beku dan tidak berkembang, bisa menjadi lebih hidup dan keluar dari kungkungan. Orang bisa jadi sekilas akan menganggap logika al-Rāzī mirip dengan filsafat Ibn Sinā, namun dengan pembacaan yang baik, orang akan mengerti bahwa al-Rāzī tetaplah bagian dari Asy’ariyah. Ia masih Sunni. Al-Rāzī hanya ingin menunjukkan bahwa argumentasi ontologis Tuhan sebagai Wājib al-Wujūd milik para filsuf dapat di-kalām-kan melalui argumen takhṣīṣ, yang menekankan Irādah (Kehendak) Ilahi. Dengan cara itu pula, al-Rāzī tidak harus terjebak dalam determinisme emanasi.

Terkait konstruksi sifat-sifat Tuhan, al-Rāzī juga mengajarkan kita untuk melampaui formalitas ketetapan jumlah untuk kepentingan didaktik (seperti sifat 20), dan lebih menyelami makna ontologisnya. Bagi al-Rāzī, mensucikan Tuhan (tanzīh) dari atribut ke-jism-an dan kekurangan bukanlah upaya mengosongkan Tuhan dari makna, tapi menempatkan-Nya pada derajat Realitas Tertinggi yang memang seharusnya tak boleh disentuh secara sembarang oleh imajinasi liar manusia. Al-Rāzī mewariskan suatu sistem teologi yang dewasa dan berani kepada kita yang barangkali lebih memilih untuk bersembunyi di balik tradisi. Kalām harus bisa melampaui apologetika defensif dan menjadi sistem metafisika rasional yang sejalan dengan keutamaan anugerah akal pada manusia. Wallāhu a’lam.

Pustaka

Al-Juwaynī, I. H. (2009). Kitāb al-irsyād ilā qawāti’i al-adillati (Tahqīq: Ahmad Abdul Rahīm al-Sāyih & Tawfīq ‘Alī Wahbah). Cairo: Maktabah al-Tsaqāfah al-Dīniyah.

Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah.

Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 1, 2, 3, 4. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.

Al-Rāzī, F. (2011). Ta’sīs al-taqdīs (Tahqīq: Anas Muhammad Adnān al-Syarqāwī & Ahmad Muhammad Khayr al-Khathīb). Turki: Dār al-Sobāh.

Kreeft, P. (2014). Socratic logic. South Bend: St. Augustine’s Press.

Endnote

[1] Model argumentasi ini bisa dilihat misalnya pada karya Al-Juwaynī, I. H. (2009). Kitāb al-irsyād ilā qawāti’i al-adillati (Tahqīq: Ahmad Abdul Rahīm al-Sāyih & Tawfīq ‘Alī Wahbah). Cairo: Maktabah al-Tsaqāfah al-Dīniyah, hlm. 23-27.

[2] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 32-37. Lihat juga Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 4. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 245, 288.

[3] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 32.

[4] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 32.

[5] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 35.

[6] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 49-50.

[7] Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 44. Lihat juga Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 4. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 216.

[8] Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 72-73.

[9] Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 75.

[10] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 49.

[11] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 52.

[12] Ungkapan ini saya ambil dari Peter Kreeft yang menuliskan bahwa: “God, if He exists and created the physical universe, can override its physical laws; but even God cannot violate logical laws, because these laws are not dependent on the temporal nature of the creation but on the eternal nature of the Creator.” Lihat Kreeft, P. (2014). Socratic logic. South Bend: St. Augustine’s Press, hlm. 190.

[13] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 180.

[14] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 68, 210.

[15] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 36.

[16] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 163-164.

[17] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 164.

[18] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 149, 155, 161.

[19] Baca juga argumen al-Rāzī tentang kemustahilan Allah untuk bertempat dan ber-arah dalam Al-Rāzī, F. (2011). Ta’sīs al-taqdīs (Tahqīq: Anas Muhammad Adnān al-Syarqāwī & Ahmad Muhammad Khayr al-Khathīb). Turki: Dār al-Sobāh, hlm. 85-96.

[20] Al-Rāzī, F. (1986). Kitāb al-arba’īn fī uṣūl al-dīn (Tahqīq: Ahmad Ḥijāzī al-Saqqā). Cairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 170. Lihat juga Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 154.

[21] Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 298, 313.

[22] Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 3. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 5.

[23] Al-Rāzī, F. (1987). Al-maṭālib al-‘āliyah min al-‘Ilm al-ilāhī, (Tahqiq: Aḥmad Ḥijāzī al-Saqā). Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, hlm. 291, 294.