Oleh: Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia

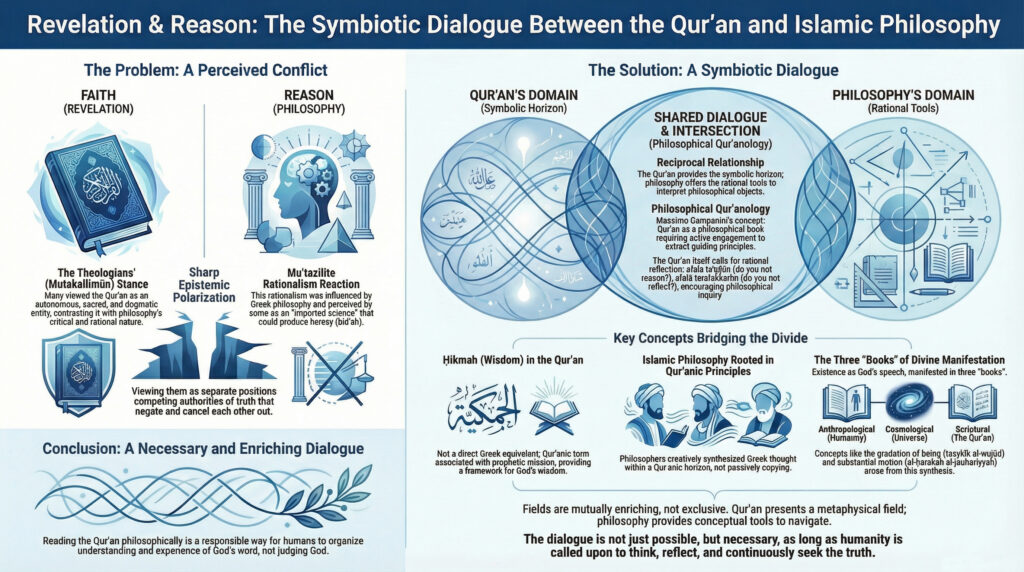

Apabila kita membayangkan Al-Qur’an dan filsafat sebagai dua horizon yang terpisah secara tegas, maka konsekuensi pada level mikro adalah terjadinya fragmentasi pengetahuan, di mana potensi perjumpaan dan dialog antara keduanya seolah-olah tidak pernah eksis. Sementara pada level makro, pemisahan tersebut akan melahirkan polarisasi epistemik yang tajam, karena keduanya diposisikan sebagai dua otoritas kebenaran yang saling menegasikan, menihilkan, serta meniadakan. Ketegangan diskursif inilah yang kerap kali mewarnai diskursus keilmuan Islam, baik di era klasik maupun di zaman kontemporer. Sebagaimana dicatat Rasoul Namazi, sejak awal perjumpaan wahyu dengan filsafat Yunani, pertanyaan tentang kompatibilitas antara teks wahyu dan spirit filsafat—apakah wahyu mengafirmasi atau justru menolak pencarian pengetahuan melalui akal budi—telah menjadi salah satu problem paling pokok dalam sejarah pemikiran agama (Namazi 2017).

Padahal, rekaman sejarah intelektual Islam mencatat bahwa relasi antara Al-Qur’an dengan filsafat sejatinya lebih kompleks dari yang dibayangkan pada umumnya. Dalam sejumlah catatan, keduanya tidak pernah benar-benar ditempatkan sebagai entitas yang saling berlawanan. Penekanan semacam ini menjadi penting agar kita dapat melihat bentangan horizon hermeneutik yang bersifat lebih resiprokal dalam domain penyingkapan makna. Dalam pengertian ini, Al-Qur’an menyediakan horizon simbolik atas realitas Ilahi berikut derivatif-derivatifnya, sementara filsafat menawarkan perangkat rasional dan metodologis untuk menafsirkan objek-objek filosofis yang termanifestasikan dalam teks Al-Qur’an. Pembacaan ini seirama dengan Massimo Campanini yang menolak reduksi filsafat Islam menjadi sekadar “Yunani yang diarabkan” (Campanini 2008). Baginya, filsafat Islam membangun kajian tentang alam dan manusia dengan menempatkan Tuhan Yang Esa di puncak bangunan kosmos dan komunitas, sehingga orientasi Qur’ani menjadi horizon yang membingkai sekaligus menguji kerja rasio, tanpa harus mengafirmasi superioritas teologi atas filsafat.

Sejumlah teolog (mutakallimūn) memandang Al-Qur’an sebagai subjek utama dalam perbincangan spekulatif mereka, dengan wahyu Ilahi dipahami sebagai entitas yang otonom, sakral, dan dogmatis. Dalam perspektif ini, Al-Qur’an sering kali dianggap berseberangan dengan filsafat, yang lebih dikenal sebagai rasional dan kritis. Hal ini tidak mengherankan, mengingat para sarjana seperti al-Sijistani dan al-Tauhidi berpendapat bahwa wahyu Ilahi tidak memerlukan keahlian dari para filsuf maupun ahli logika. Pandangan tersebut lahir dari penekanan atas perbedaan asal-muasal ontologis dan otonomi antara Al-Qur’an dan filsafat, yang kemudian berimplikasi pada kontras struktural dalam cara memperoleh pengetahuan (epistemologi). Oleh karena itu, keduanya sering diperlakukan secara dikotomis dan seolah mustahil untuk didamaikan (Fakhry 2003, 63).

Penting untuk saya ingatkan, bahwa latar kemunculan pandangan tersebut adalah pengembangan kritik dan antitesis terhadap gerakan rasionalisme teologis yang diwakili oleh kelompok Muktazilah, yang bertumbuh di bawah pengaruh filsafat Yunani dan teologi Kristen. Namun, rasionalisme ini sebetulnya tidak berarti bahwa mereka merumuskan sistem kebenaran filosofis yang hanya mengandalkan akal dan mengabaikan wahyu. Secara keseluruhan, Mu’tazilah justru meyakini peran sentral akal dalam menafsirkan wahyu (Khan 2017, 60–61). Ketegangan ini, seperti yang didiskusikan oleh Roy Jackson, dapat dibaca sebagai friksi antara kalam dan falsafah: yang pertama membatasi diri pada soal-soal yang diarahkan wahyu, sedangkan yang kedua bersedia mengerjakan seluruh cabang filsafat dan ilmu alam (Jackson 2014). Bukan akal yang ditolak, melainkan cara tertentu menggunakan akal—rasionalitas yang dibaca sebagai “ilmu impor” dan berpotensi memproduksi bid‘ah.

Dalam kerangka ini pula, penting untuk menegaskan perbedaan antara pengetahuan yang dicapai akal dan pengetahuan yang diterima melalui iman. Mengikuti distingsi klasik, iman menerima kebenaran karena ia diwahyukan Tuhan, sementara akal membenarkan suatu proposisi karena ia tampak benar bagi fakultas rasional manusia. Upaya-upaya kontemporer yang mengharmoniskan Al-Qur’an dengan gagasan modern kerap mengaburkan distingsi ini, sehingga wahyu direduksi menjadi pesan etis rasional semata. Pada titik ini, saya ingin mengeksplisitkan bahwa apa yang dikritik oleh para teolog itu bukan pada penggunaan akal budi an sich, tetapi pada bagaimana rasionalitas yang sudah diwarnai oleh horizon Yunani (hellenized rationality) itu dijadikan sebagai jalan mutlak satu-satunya dalam memahami dan mengartikulasikan agama.

Tidak mengherankan jika Massimo Campanini menolak asumsi dikotomis antara Al-Qur’an dan filsafat. Sebagai respons, ia mengajukan premis philosophical Qur’anology (al-falsafiyya al-Qurʾāniyya) yang didasarkan pada asumsi bahwa Al-Qur’an merupakan kitab filosofis. Konsekuensinya, Al-Qur’an menuntut sikap aktif pembaca untuk mengekstrak proposisi-proposisi filosofis Al-Qur’an untuk digunakan sebagai panduan kehidupan dalam konteks geografis dan sosiologis masa kini (Campanini 2018, 1). Pada titik ini, Campanini tampak sedang menyoroti relasi Al-Qur’an dan filsafat dalam dimensi hermeneutik. Senafas dengan itu, Oliver Leaman telah mengutarakan pandangannya bahwa Al-Qur’an perlu dibaca bersama dengan materi-materi lainnya, tak terkecuali materi kefilsafatan (Leaman 2016, 25).

Meski demikian, belakangan ini, premis yang diajukan Campanini mendapatkan sejumlah respons kritis. Di antaranya, Al-Qur’an memang dapat dibaca secara filosofis, namun mereduksi Al-Qur’an menjadi sebatas pada teks filsafat belaka sama dengan membatasi kekuatan teks tersebut pada medan penyelidikan dan eksplorasi rasional. Lebih dari itu, Al-Qur’an sejatinya perlu dilihat sebagai konfirmasi kebenaran atas wahyu Tuhan (Amin and Farisi 2025, 104). Dengan demikian, dinamika perdebatan ini menunjukkan bahwa wahyu dan akal dalam wacana relasi Al-Qur’an dan filsafat menempati relasi dialogis, bukan subordinatif yang menekankan posisi hierarkis dari keduanya. Maka dengan itu, kita dapat mendiskusikan relasi Al-Qur’an dan filsafat dari berbagai sisi, seperti bagaimana mendefinisikan Al-Qur’an dalam kacamata filsafat? Bagaimana sikap Al-Qur’an terhadap wacana filsafat? Apakah konsepsi filsafat membutuhkan Al-Qur’an sebagai alat justifikasi? Lebih jauh lagi, apakah Al-Qur’an dapat disebut sebagai subjek yang berfilsafat? Apakah ia sekadar berbicara tentang kebenaran, atau justru ia mengajak manusia untuk terus berpikir guna mencari kebenaran itu sendiri? Lalu bagaimana membaca Al-Qur’an secara filosofis?

Kerangka Dasar Relasi Al-Qur’an dan Filsafat

Dalam membicarakan relasi Al-Qur’an dan filsafat, pertama-tama kita dapat memvisualisasikannya sebagai dua lingkaran yang beririsan. Di satu sisi, masing-masing dari kedua lingkaran ini memiliki wilayah otonom, namun pada sisi yang lain, terdapat perjumpaan, irisan, dan dialog pada bagian-bagian tertentu dari keduanya. Sehubungan dengan ini, Al-Qur’an dan filsafat beririsan secara tematik dalam isu-isu utama dalam domain filosofis, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Teks Al-Qur’an itu sendiri pada kenyataannya dapat kita definisikan melalui tiga kerangka filosofis tersebut. Namun, pada segi substansinya, Al-Qur’an pun dapat kita pahami sebagai teks yang mengandung tiga dimensi utama tersebut. Ketiganya akan membentuk struktur berpikir yang utuh, yang akan mengantarkan pada pemahaman manusia terkait hakikat wujud, cara memperoleh pengetahuan, hingga menentukan arah moral kehidupannya. Pada faktanya, di dalam Al-Qur’an memang terdapat banyak materi yang sangat filosofis, dalam artian mengangkat isu-isu teoretis, yang secara eksplisit membutuhkan respons rasional (Leaman 2009, 12).

Adapun filsafat menyediakan perangkat konseptual untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan genuine terkait wujud, pengetahuan, serta nilai-nilai yang membentuk cara manusia bereksistensi. Dalam pengertian yang lebih luas, sebagaimana ditawarkan Adamson, “filsafat di dunia Islam” tidak hanya menunjuk pada tradisi falsafa dalam arti sempit, melainkan juga meliputi diskursus rasional dalam tafsir, kalām, usul fikih, hingga tasawuf (Adamson 2015). Dengan kerangka ini, irisan antara Al-Qur’an dan filsafat tidak hanya terjadi ketika teks suci dibaca oleh para falāsifah, tetapi juga ketika mufasir, teolog, dan sufi menggunakan perangkat konseptual tertentu untuk menafsirkan wahyu. Pada momentum inilah, seruan Al-Qur’an kepada manusia untuk berpikir, memahami, dan merenungkan tanda-tanda ketuhanan dengan diksi Qur’aninya, afalā ta’qilūn, afalā tatafakkarūn, afalā tazakkarūn, dan sebagainya (Q. 2:44, 6:50, 23:85, 7:65, 10:3, 21:30), menemukan signifikansinya dengan filsafat. Seruan pada tindakan pencarian filosofis tersebut meniscayakan aktivitas rasional, yang menuntut adanya imajinasi kreatif dari sang pembaca (Bagir 2025). Dengan demikian, irisan antara Al-Qur’an dan filsafat dapat kita kerucutkan dalam intersecting fields antara wacana Qur’ani dan rasionalitas filosofis, di mana akal akan bekerja menjadi sebuah kultur berpikir terhadap konten-konten wahyu.

Apa yang saya gambarkan sebagai irisan ontologis–epistemologis ini sejalan dengan apa yang disebut Ian Netton sebagai Qur’anic Creator Paradigm: suatu struktur teologis yang menampilkan Tuhan sebagai Pencipta ex nihilo yang terlibat aktif dalam sejarah dan membuka kemungkinan pengetahuan manusia tentang-Nya. Paradigma ini, sebagaimana ia tunjukkan dalam teologi al-Kindi, menjadi horizon Qur’ani yang terus bekerja di balik berbagai artikulasi filsafat Islam, bahkan ketika unsur-unsur Neoplatonisme mulai diintegrasikan (Netton 1994).

Namun demikian, titik pijak perbincangan relasi Al-Qur’an dan filsafat sejatinya jamak dilakukan dengan menarik term ḥikmah dalam Al-Qur’an kepada philosophia Yunani. Term ḥikmah yang muncul di beberapa tempat dalam Al-Qur’an, sebagaimana dalam Q. 2:269 dan Q. 16:125, diasumsikan sebagai ekuivalen dengan konsepsi filsafat. Namun, perlu kita pahami bersama, bahwa kata ḥikmah dalam Al-Qur’an tidak dimaksudkan sebagai padanan langsung dalam wacana filsafat (Mohamadiani and Abdellahi 2015, 6–7) Sebab, ia bukanlah kategori filsafat rasional murni sebagaimana yang berkembang dalam cakrawala filsafat Yunani, tetapi ia melekat dengan, dan dideterminasi pada, konteks risalah kenabian dan Kitab suci (Q. 2:129, 2:151, 3:164). Dalam kerangka ini, ḥikmah lebih tepat untuk dipahami sebagai bagian dari fungsi epistemik Al-Qur’an yang merupakan panduan untuk membaca kebijaksanaan Tuhan sekaligus menegaskan keesaan-Nya.

Dalam konteks inilah, Shahab Ahmed menunjukkan bahwa dalam sejarah intelektual Islam, istilah falsafah justru dengan cepat dinaturalisasi menjadi istilah Qur’ani, yaitu ḥikmah (Q. 2:269). Pergeseran tersebut tidak bersifat kosmetik, sebab di tangan Ibn Sina ḥikmah didefinisikan pertama-tama sebagai penyempurnaan jiwa melalui konseptualisasi dan verifikasi kebenaran teoretis maupun praktis, hingga menyentuh realitas universal ciptaan Ilahi dan ilmu ketuhanan itu sendiri (Ahmed 2016). Dengan kata lain, filsafat direlokasi menjadi hikmah Ilahi yang secara tekstual dan kosmologis tertambat pada horizon Qur’ani, bukan sekadar “ilmu impor” yang netral secara teologis.

Sejalan dengan fungsi epistemik tersebut, ḥikmah dalam Al-Qur’an sering kali diasosiasikan dengan term-term epistemologis yang berkaitan dengan penyelidikan filosofis, misalnya term ‘ilm, ‘aql, ḥaqq, lubb, dan lain sebagainya. Sekalipun ḥikmah dan philosophia memiliki spirit yang sama, yakni menekankan pencarian pengetahuan dan kebenaran, namun Al-Qur’an menyediakan kerangka konseptual yang memiliki konsekuensi pada berkembangnya tradisi intelektual Islam tanpa dipadankan langsung dengan tradisi Yunani. Maka tidak heran apabila ada begitu banyak istilah dalam Al-Qur’an yang kemudian diadopsi dalam filsafat Islam, seperti burhān, bayān, ḥujjah, jadal, dan ta’wil. Dalam hal ini, sejumlah ayat Al-Qur’an memang memiliki signifikansi secara filosofis, sehingga dapat kita tegaskan bahwa kontribusi teks Al-Qur’an amat sangat jelas bagi kebangkitan dan perkembangan filsafat Islam (Aavani 2022, 412–13; El-Tobgui 2020, 24–25). Dari sini, fakta penting kemudian terungkap bahwa Al-Qur’an telah membuka pintu bagi paradigma yang harmonis dan komplementaris mengenai hubungan antara akal dan wahyu, baik di dalam teks maupun melalui teks wahyu itu sendiri.

Dalam relasinya dengan filsafat, berbagai otoritas Muslim telah memperdebatkan makna ḥikmah dalam Al-Qur’an. Banyak teolog yang telah mengidentifikasinya dengan kalām, sebagaimana Fakhr al-Din al-Rāzi. Namun, sepanjang sejarah Islam, banyak pula yang mengidentifikasinya dengan ilmu-ilmu rasional (al-‘ulūm al-‘aqliyyah) secara umum dan filsafat tradisional secara khusus. Bahkan, filsafat tradisional kemudian direartikulasikan secara sophisticated, khususnya di kawasan Persia, sebagai al-ḥikmat al-ilāhiyyah (teosofi) (Nasr 1973, 64; Naṣr 2006, 49). Gambaran ini beresonansi dengan analisis Ian Netton tentang transformasi dari Qur’anic Creator Paradigm ke Paradigm of Islamic Transcendence. Di sana, unsur-unsur Neoplatonisme tidak dipahami sebagai pengkhianatan terhadap Al-Qur’an, melainkan sebagai salah satu parole di dalam langue Islam yang sama. Dengan demikian, al-ḥikmat al-ilāhiyyah yang berkembang di tangan para filsuf dan teosof Muslim dapat dibaca sebagai modifikasi kreatif atas kerangka Qur’ani, bukan sebagai struktur pengetahuan yang sepenuhnya eksternal terhadapnya.

Onto-Epistemologi Qur’ani dalam Wacana Filsafat Islam

Sebelum mengidentifikasi epsitem utama dari filsafat Islam, kita perlu mendudukkan bagaimana definisi filsafat Islam itu sendiri. Apakah sebutan tersebut hanya diatributkan kepada subjek pengusungnya, yakni kalangan muslim? Jika merujuk kepada uraian Hossein Nasr, filsafat Islam bersifat Islami bukan hanya karena ia dikembangkan di dunia Islam dan oleh kalangan muslim, melainkan juga karena ia memperoleh prinsip-prinsip, inspirasi, dan banyak pertanyaan yang menjadi perhatiannya dari sumber-sumber wahyu Islam. Apabila dilihat dari sudut pandang tradisi intelektual Barat, filsafat Islam hanya dianggap seperti perwujudan filsafat Yunani-Alexandria yang berbalut Arab. Namun, jika dilihat dari perspektifnya sendiri dan dalam terang keseluruhan tradisi filsafat Islam yang telah memiliki sejarah berkelanjutan selama dua belas abad dan masih hidup hingga saat ini, maka menjadi sangat terang bahwa filsafat Islam berakar kuat pada Al-Qur’an dan Hadits (Nasr 2005, 68).

Seperti yang telah banyak dicatat, sejumlah filsuf Muslim, seperti al-Kindi, Ibn Sina, Suhrawardi, dan Mulla Sadra, berfilsafat dengan horizon Qur’ani. Alih-alih meniru dan menjiplak filsafat Yunani secara pasif, mereka justru mensintesiskannya secara kreatif dengan tradisi Qur’ani dalam domain realitas ketuhanan yang erat kaitannya dengan kosmologi. Pada titik demikian, filsafat Islam dapat dikatakan sebagai manifestasi dari dimensi hermeneutis yang menyingkap makna Al-Qur’an dalam kaitannya dengan realitas Tuhan, hierarki alam semesta, manusia dan eksistensinya, serta momentum kembalinya kepada sang pencipta.

Al-Qur’an sendiri telah menyediakan kerangka metafisik yang menggambarkan Tuhan sebagai sumber segala awal dan akhir, Tuhan yang pengetahuan-Nya meliputi seluruh realitas, sementara manusia tidak mungkin menjangkau pengetahuan-Nya secara total (Q. 65:12, Q. 20:110). Premis ini membawa kita pada satu perspektif bahwa seluruh eksistensi dapat dipahami sebagai kalam Tuhan, yakni tanda dan manifestasi kehendak Ilahi yang menjelma dalam tiga “Kitab”: antropologis, kosmologis, dan skriptural (Aavani 2022, 414). Apabila kita memandang Qur’an sebagai kashf (penyingkapan) atas realitas Ilahi, maka pengkajian filosofis terhadap Qur’an dapat dilihat sebagai langkah pertama menuju suatu bentuk “Qur’anologi filosofis” sebagaimana digagas Campanini, dengan catatan korektif agar wahyu tidak direduksi menjadi sekadar teks filsafat.

Konsep tiga Kitab ini melahirkan satu keunikan dalam filsafat Islam yang terepresentasikan dalam integrasi antara rasionalitas demonstratif dan pembacaan hermeneutis terhadap realitas. Artinya, filsafat Islam tidak dapat disimpulkan sebagai pengadopsian Aristotleianism maupun neo-platonism per se. Sebaliknya, ia merupakan hasil sintesis kreatif, di mana struktur metafisika Qur’an menuntut adanya reinterpretasi dalam konsep-konsep filafat Yunani. Dalam garis yang sejalan dengan Haidar Bagir, kita dapat menyebut filsafat Islam sebagai sintesis antara pemikiran liberal dengan agama. Penting untuk saya tegaskan di sini bahwa “liberal” tidak dimaknai secara ideologis, melainkan sebagai pengandalan pada kebenaran-kebenaran primer dan metode demonstratif dalam membangun argumentasi. Sementara itu, pengaruh keyakinan religius tampak dalam penerimaan terhadap kebenaran-kebenaran primer tersebut maupun dalam pemilihan premis-premis silogoistik (Bagir, Haidar 2006, 81).

Dimensi triadik ini menemukan elaborasi filosofisnya dalam doktrin tashkīk al-wujūd Mulla Sadra, yang oleh sejumlah sarjana pengkaji Sadra dibaca bukan sekadar tesis metafisis, tetapi sebagai konsep hermeneutik tentang tiga mode keberadaan: wujud ekstra-mental, wujud mental, dan ‘wujud dalam bahasa (Kamal 2006; Rizvi 2009). Setiap mode wujud itu bersesuaian dengan cabang filsafat tertentu—metafisika, epistemologi–psikologi, dan teori makna—sehingga problem wujud menjadi sumbu yang memotong seluruh struktur pengetahuan. Dengan demikian, onto-epistemologi Qur’ani tidak berhenti sebagai kerangka teologis, tetapi menjelma menjadi logika gradasi wujud yang menyatukan teks, kesadaran, dan realitas.

Dari peristiwa intelektual semacam inilah lahir wacana-wacana filosofis khas Islam, seperti prinsip prinsipalitas eksistensi/esensi (aṣālat al-wujūd / aṣālat al-māhiyyah), gagasan gradasi wujud (tasykīk al-wujūd), gerak substansial (al-ḥarakah al-jauhariyyah), konsep akal aktif (al-‘aql bi al-fi’l), dan seterusnya. Ibn Sina, misalnya, dengan merujuk pada Q. 24:35 (ayat al-Nūr), menguraikan bagaimana derajat-derajat cahaya mencerminkan tatanan ontologis realitas: dari cahaya inderawi menuju cahaya intelektual yang memancar dari Akal Aktif. Di sana ia menjelaskan puncak perkembangan intelektual manusia dalam konteks filsafat kenabian, yang bermuara pada teori tentang hubungan antara intelek manusia dan Intelek Aktif sebagai sumber iluminasi pengetahuan dan legitimasi epistemik bagi wahyu (Aavani 2022, 415–16). Melalui konstruksi-konstruksi ini, tampak bahwa onto-epistemologi Qur’ani tidak hanya hadir sebagai latar belakang teologis, tetapi justru menjadi medan produktif bagi pengembangan filsafat Islam. Dalam hal tersebut, wahyu tidak dihadirkan sebagai pengganti akal, melainkan sebagai horizon yang mengarahkan dan menguji kerja rasio agar tetap terikat pada tauhid, kosmos, dan martabat manusia.

Pada akhirnya, relasi Al-Qur’an dan filsafat tidak perlu dibayangkan sebagai dua otoritas yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua horizon yang saling memperkaya. Al-Qur’an menghadirkan medan simbolik dan metafisik yang menyingkap asal-usul, struktur, dan tujuan wujud; sementara filsafat menyediakan perangkat konseptual dan metodologis untuk menata pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari teks wahyu (cf. Walzer 1962). Dalam kerangka ini, membaca Al-Qur’an secara filosofis bukan berarti mereduksi wahyu menjadi wacana rasional semata, tetapi justru membiarkan wahyu menguji, mengarahkan, dan memurnikan kerja akal. Sebaliknya, penggunaan filsafat dalam menafsirkan Al-Qur’an bukanlah upaya untuk “mengadili” Tuhan, melainkan untuk menata cara manusia memahami dan menghayati firman-Nya dengan secara bertanggung jawab. Di titik inilah kita dapat melihat bahwa dialog antara Al-Qur’an dan filsafat bukan sekadar mungkin, tetapi niscaya, sejauh manusia tetap dipanggil untuk berpikir, merenung, dan terus mencari kebenaran.

Daftar Pustaka

Aavani, Gholamreza. 2022. “The Impact of the Qur’an on Islamic Philosophy.” In The Routledge Companion to the Qur’an, edited by George Archer, Maria M. Dakake, and Daniel A. Madigan. London and New York: Routledge.

Adamson, Peter. 2015. Philosophy in the Islamic World: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Ahmed, Shahab. 2016. What Is Islam?: The Importance of Being Islamic. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

Amin, Mohamed Eusuff Md, and Ahmed Al Farisi. 2025. “Practicing Philosophy Part of Living Quran: An Initial Survey on Prophet Muhammad as the ‘Philosopher King.’” Religia 28 (1): 99–132. https://doi.org/10.28918/religia.v28i1.8554.

Bagir, Haidar. 2006. Buku Saku Filsafat Islam. Bandung: Mizan.

Bagir, Haidar. 2025. Agama Dan Imajinasi: Menjelajahi Kedalaman Dan Kelapangan Spiritual Islam. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Campanini, Massimo. 2008. An Introduction to Islamic Philosophy. Translated by Caroline Higgitt. Edinburgh: Edinburgh University Press.

———. 2018. “Towards a Philosophical Qur’anology: Structure and Meaning in the Qur’an.” Journal of Qur’anic Studies 20 (2): 1–18. https://doi.org/10.3366/jqs.2018.0335.

El-Tobgui, Carl Sharif. 2020. Ibn Taymiyyah on Reason and Revelation: A Study of Dar’ Ta’arud al-’Aql Wa al-Naql. Islamic Philosophy, Theology and Science, volume 111. Leiden Boston: Brill.

Fakhry, Majid. 2003. Islamic Philosophy, Theology and Mysticism: A Short Introduction. Oxford: Oneworld.

Jackson, Roy. 2014. What Is Islamic Philosophy? Oxon & New York: Routledge.

Kamal, Muhammad. 2006. Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy. Hants & Vermont: Ashgate Publishing.

Khan, Diwan Taskheer. 2017. “Mutazilaism: An Introduction to Rationality in Islam.” International Journal of Engineering and Applied Sciences 4 (10): 257359.

Leaman, Oliver. 2009. Islamic Philosophy: An Introduction. Cambridge: Polity Press.

———. 2016. The Qurʼan: A Philosophical Guide. London; New York: Bloomsbury Academic.

Mohamadiani, Davood, and Sayed Majid Abdellahi. 2015. “Influence of Qur’anic Teaching on Famous Muslim Philosophers.” Religious Studies and Theology 34 (1): 5–18. https://doi.org/10.1558/rsth.v34i1.24545.

Namazi, Rasoul. 2017. “The Qur’an, Reason, and Revelation: Islamic Revelation and Its Relationship with Reason and Philosophy.” Interpretation 43 (3): 403–30.

Naṣr, Ḥusain. 2006. Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy. SUNY Series in Islam. Albany, NY: State Univ. of New York Press.

Nasr, Seyyed Hossein. 1973. “The Meaning and Role of ‘Philosophy’ in Islam.” Studia Islamica, no. 37: 57–80. https://doi.org/10.2307/1595467.

———. 2005. “The Qur’ān and Hadīth as Source and Inspiration of Islamic Philosophy.” In History of Islamic Philosophy, edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman. London: Routledge.

Netton, Ian Richard. 1994. Allāh Transcendent: Studies in the Structure and Semiotics of Islamic Philosophy, Theology and Cosmology. Oxon: Routledge.

Rizvi, Sajjad H. 2009. Mullā Ṣadrā and Methaphysics: Modulation of Being. Oxon & New York: Routledge.

Walzer, Richard. 1962. Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.