Oleh: Bambang Q. Anees

Fides Quarens intellectum, iman membutuhkan rasionalitas, demikian ungkapan St Anselmus yang merumuskan pentingnya rasionalitas bagi penguatan iman. Hubungan iman dan rasionalitas ini menjadi bagian penting dari negosiasi antara iman dan rasionalitas dari masa ke masa. Dalam hubungan tersebut, iman dan rasionalitas tidak lagi tampil sebagai dua hal yang saling berjauhan namun saling berhubunga dalam pertemanan kritis. Saat rasionalitas dalam paham manusia berubah, iman yang diasumsikan berada dalam hati mengenakan rasionalitas yang juga berubah. Apa yang dilakukan ahli Kalam dan Filsuf yang mengenakan logika Aristotelian dalam perumusan sifat-sifat Tuhan, merupakan contoh yang menguatkan adagium tersebut di atas.

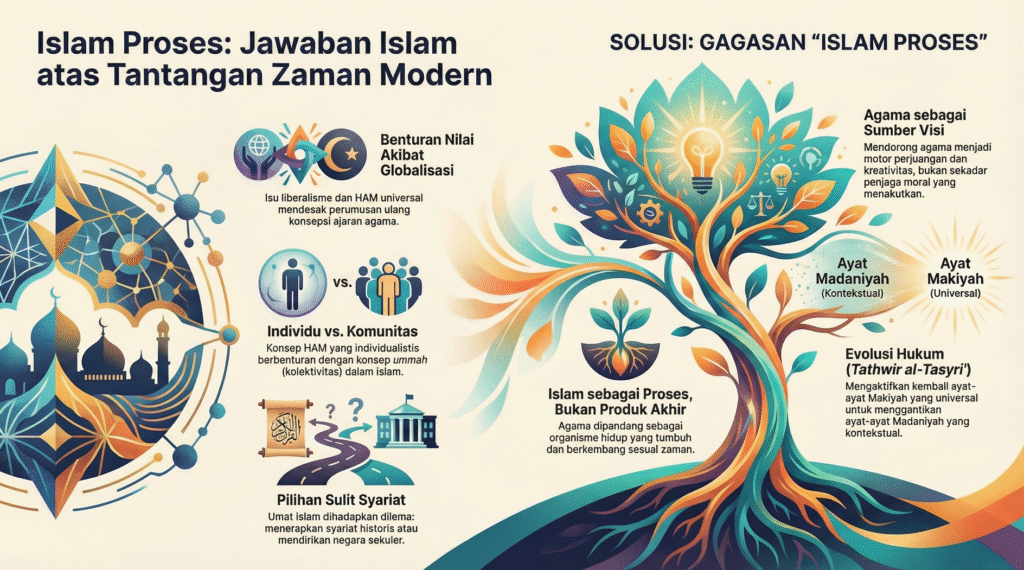

Saat ini dunia Islam sedang berada dalam cakrawala rasionalitas dekonstruktif (dalam tataran keilmuan) dan liberalisme (dalam tataran politis). Keduanya mendesak dan meminta perumusan ulang terhadap iman dan konsepsi ajaran agama-agama. Liberalisme mensyaratkan semua wacana untuk mengemukakan kepentingan kebebasan manusia dalam ukuran humanisme universal, itulah rasionalitasnya dan begitulah kemudian locus bagi iman.

Liberalisme dalam dunia Islam, menurut Kurzman meliputi enam tema, yaitu: (1) usaha melawan teokrasi; (2) usaha mendukung gagasan demokrasi dan proses demokratisasi; (3) usaha membela hak-hak perempuan; (4) usaha membela hak-hak non-muslim; (5) usaha membela kebebasan berpikir; dan (6) usaha membela gagasan kemajuan.[1] Kurzman, sebenarnya, hanya merumuskan apa yang telah menjadi gejala umum pada sejumlah pemikir Muslim pada dekade ini. Terlepas dari itu semua, gejala Liberalisme dalam Islam menunjukkan upaya menjadikan rasionalitas kontemporer (yaitu humanisme universal) sebagai lokus bagi aktualisasi iman. Suatu upaya yang kurang lebih bisa disebut sebagai pencarian otentisitas.

Leonard Binder mengemukakan liberalisme sebagai hasil dari wacana rasional yang dapat mewujudkan konsensus budaya dan sikap saling pengertian serta kesepakatan mengenai hal-hal tertentu. Melalui konsensus itu dimungkinkan terciptanya tatanan politik yang stabil yang menjadi landasan bagi peningkatan kondisi kesejahteraan manusia melalui usaha bersama.[2]

Doktrin politik liberal berpangkal dari keyakinan bahwa kesepakatan demi kebaikan bersama bagi kelompok bersejarah manapun dapat dicapai menggunakan wacana rasional. Doktrin liberal mengasumsikan adanya komunitas politik heterogen, keanggotaan yang tidak tetap, dan peduli terhadap penetapan kebaikan bersama bagi bermacam kelompok yang memiliki kepentingan dan jati diri masing-masing.[3]

Ada beberapa ciri khas dari liberalisme yang ditulis Binder, yaitu: (1) sebuah pendapat bagi sudut pandang liberalisme walaupun telah diyakini secara turun temurun selalu memiliki kemungkinan untuk berubah;[4] dan (2) liberalisme memandang agama sebagai pendapat dan karenanya ditolerir adaya keanekaragaman dalam bidang yang justru diyakini secara hitam putih oleh kaum tradisional; dan 3) dengan asumsi bahwa pemisalah afiliasi agama dari afiliasi politik diperbolehkan maka toleransi liberal menghindari pengungkapan penilaian apapun terhadap apapun yang terkandung dalam doktrin agama tertentu.[5]

Jika saja globalisasi tidak menggejala sebagai sesuatu yang tak terelakkan. kedua isu tersebut tidak akan menjadi soal besar bagi ummat Islam di dunia. Liberalisme dan dekontruksionisme paling-paling hanya menjadi soal pada beberapa masyarakat Islam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sekuler Barat. Namun globalisasi menuntut semua masyarakat Islam untuk merumuskan diri dalam soal-soal liberalisme.

Ummat Islam ini berada dalam, Mengutip sosiolog Harvard Theda Skocpol, kerangka waktu dunia (world time).[6] Ummat Islam hidup dalam suatu era yang dicirikan oleh globalisasi yang melahirkan suatu struktur di mana berbagai negara-bangsa berinteraksi satu sama lain. Sejajar dengan globalisasi yang menyeluruh ini, merupakan fakta bahwa ada banyak wilayah dengan ragam budaya yang berbeda-beda . Karena itu bagi Tibbi “HAM tidak dapat dibangun secara universal namun lebih atas dasar-dasar yang bersifat lintas budaya”.[7] Karena itu HAM secara struktural mengglobal, namun secara kultural terfragmentasi.

Untuk menegaskan tesisnya mengenai keglobalan struktur HAM dan kefragmentasian kultur HAM, Tibi –dengan mengutip Hedley Bull[8]— membedakan antara sistem internasional dan masyarakat internasional. Sistem internasional adalah suatu sistem interaksi di antara unit-unit yang terorganisire sebagai negara-negara berdaulat. Sedang masyarakat internasional hanya ada“ketika sekelompok negara, yang sadar akan adanya kepentingan tertentu dan nilai-nilai yang sama, membentuk sautu masyarakat bersama dalam pengertian bahwa mereka memahami diri mereka sendiri terikat oleh serangkaian aturan yang sama dalam hubungan mereka satu sama lain. Sebuah masyarakat internasional dalam pengertian ini mengandaikan adanya suatu sistem internasional. Tapi sebuah sistem internasional bisa hadir namun tidak sebagai sebuah masyarakat internasional. Bagi Tibi, HAM bagaimanapun tidak bisa mengglobal secara kultural dan karenanya tidak akan membentuk suatu masyarakat Internasional HAM, paling-paling hanya menghasilkan sistem internasional dengan tafsir yang berbeda antar negara-bangsa. “Masuk akal jika mengatakan bahwa kerangka legal bersama yang membuat hidup di bawah kondisi globalisasi dapat dipertahankan. Namun, kerangka legal itu didasarkan atas norma dan nilai kultural.”[9]

Dengan demikian sistem internasional yang mengandaikan adanya nilai universal mengenai hak asasi manusia dan locus demokrasi bagi HAM mengalami perbenturan nilai dan norma dari budaya yang berada di luar Eropa. Sistem internasional membawa orang-orang yang berbeda pandangan kultural ke dalam konflik. Pengalaman penerapan sistem demokrasi di Maroko, misalnya, mendapatkan perlawanan yang cukup keras dengan alasan bahwa demokrasi Barat bersifat permissif dan karena itu mereka mengangankan munculnya sebuah sistem “baru” yaitu nizham al-Islami (sistem pemerintahan Islam berdasarkan syariat).

Namun HAM bagaimanapun tak bisa ditolak. Liberalisme yang mengutamakan hak-hak dasar manusia tidak bisa dinafikan hanya karena alasan perbedaan norma. Hukum globalisasi mensyaratkan semua kampung yang berbeda adalah bagian dari kampung dunia (global village), karena itu menampik isu global sama saja dengan meminggirkan diri dari keanggotaan kampung dunia dan itu berakibat merugikan dari sisi sosial politik. Kemestian diterimanya isu global ini menyisipkan suatu pertanyaan mendasar, “apakah konsep ini dapat dimapankan secara legal di atas landasan yang bersifat lintas-budaya?” Sebuah pertanyaan yang melahirkan suatu kemestian untuk meletakkan isu global HAM di atas dasar-dasar yang bersifat lintas-budaya. Tibi kemudian menyatakan bahwa:

“Jika muslim akan menganut standar–standar hukum HAM internasional, mereka perlu mencapai pembaharuan keagamaan-kultural dalam Islam sebagai sistem budaya, dan sistem hukum, jika tidak sebagai sistem kepercayaan. Dalam pandangan saya Islam merupakan sistem budaya yang khas dimana kesatuan kolektif, bukan individu, terletak di pusat pandangan dunianya. Konsep HAM, sebagaimana secara tepat dikemukakan oleh Mayer, adalah bersifat “individualistik” dalam pengertian bahwa “ia pada umumnya mengekspresikan klaim-klaim suatu suatu bagian terhadap keseluruhan”. Apa yang disebut Mayer dengan bagian adalah individu yang hidup dalam sebuah struktur masyarakat sipil dan “keseluruhan” adalah negara sebagai struktur politik menyeluruh. Pembedaan semacam ini tidak dikenal dalam Islam. Dalam doktrin Islam, individu secara kultural dipahami sebagai satu cabang dari suatu kolektivitas, yaitu ummah (komunitas kaum beriman). Lebih jauh, hak-hak individualistik itu adalah sesuatu yang menjadi milik dan berbeda-beda dengan kewajiban.[10]

Dalam tulisan Tibbi di atas jelas terlihat bahwa jika Islam menerima sistem Internasional akan mengakibatkan pembaharuan Islam secara drastis dalam bidang sistem hukum, kultural, bahkan juga akidah Islam. Selanjutnya Bassam Tibbi mengemukakan suatu kesulitan yang akan dihadapi ummat Islam ketika hendak memasuki kancah internasional, khususnya ketika Islam hendak menyesuaikan sistem ajarannya dengan isu global HAM. Kesulitan ini digambarkan oleh Tibbi sebagai berikut:

“Dalam Islam, kaum Muslim mempunyai kewajiban-kewajiban tetapi tidak ada hak-hak individual –dalam arti hak yang dimiliki. Karena itu, untuk memantapkan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki secara individual perlu diperkenalkan konsep tentang hak dan memisahkannya dari konsep tentang kewajiban. Untuk mencapai itu, pembaruan keagamaan kultural drastis diperlukandan bukan hanya sekadar akomodasi kepada modernisasi kultural dalam Islam.”[11]

Konsep ummah, yang oleh Tibbi digambarkan sebagai penghambat proses penerimaan HAM dalam beberapa hal ada benarnya, terlebih jika konsepsi ummat dalam pemikiran fundamentalisme yang dijadikan patokan perbandingan. Sayyid Quthb, salah seorang tokoh Ikhwan al-Muslimin, misalnya menegaskan:

“Rencana Tuhan itu diwujudkan oleh sekelompok orang yang melakukan tugas dengan penuh keyakinan dan berusaha melaksakannya sesempurna mungkin. Mereka berusaha menghadirkannya di dalam hatinya dan juga dalam kehidupan orang lain. Mereka berjuang mencapai tujuan ini dengan semua yang mereka miliki. Mereka berjuan melawan nafsu dan kelemahan manusia yang ada di dalam diri mereka sendiri. Mereka berjuang melawan siapa pun yang kelamahan dan nafsunya menghambat petunjuk Ilahi.”[12]

Pada kutipan di atas jelas terlihat bagaimana Quthb meletakkan komunitas sebagai awal dan sumber bagi pembentukan individu. Ia bahkan menekankan bahwa tugas individu adalah pasrah kepada Tuhan, bergabung dengan komunitas Muslim dan menyerahkan kebebasannya untuk menerima tawaran Tuhan. Quthb melihat kelompok sebagai rahasia kesuksesan risalah Muhammad dan kunci bagi semua usaha kontemporer yang mengikuti jalan Tuhan. Ummat atau kelompok sebagai fokus pembaharuan Islam Quthb ini bermula dari asumsi bahwa saat ini ummat Islam berada dalam kondisi jahiliyah. Sebagaimana Nabi membawa ummat dari jahiliyah ke pencerahan, maka pembaharuan Islam merupakan sebuah “program untuk menggerakkan masyarakat dari keadaan jahiliyah menuju keadaan Islam” dengan diawali dan digerakkan oleh kekuatan kelompok/ummat.[13] Menghadapi soal-soal tersebut, Abdullah Ahmadi Al-Na’im menegaskan:

“Umat Islam modern saat ini menghadapi dilema riil dan serius, menggunakan diskriminasi iniplementasi syariat Historis terhadap kaum perempuan dan non Muslini. Atau memangkas syariat historis itu pada saat mengatur ruang publik dan mendirikan negara sekuler. Kedua pilihan tersebut tidak dapat dipertahankan dalam dunia muslini modern. Realitas hubungan domestik dan internasional membuat iniplementasi pilihan pertama tidak dapat dilaksanakan, sementara kewajiban religius umat Islam untuk berperilaku menurut ajaran Islam dalam setiap aspek publik (sebagainiana dalam kehidupan pribadi) tidak memungkinkan iniplementasi pilihan kedua. Satu-satunya jalan keluar dari dilema ini bagi Ustadz Thaha, adalah lebih baik dengan rnengubah hukum Islam menuju taraf baru. Ketimbang membuang-buang waktu untuk mereformasinya satu diskriminasi tersebut.”[14]

Jalan baru yang dimaksud al-Na’im adalah me-naskh ayat-ayat Madaniyah dengan ayat-ayat Makiyah. Jalan baru ini diasumsikan akan “memangkas waktu” penafsiran alQuran parsial mengenai soal-soal hak asasi manusia, demokrasi dalam Islam, feminisme dalam Islam, dan sejenisnya. Lewat jalan baru ini ummat Islam tidak terikat pada pelabelan yang sedikit banyak menjadi apologia. Jalan baru itu disebut tathwir al-tasyri’ (evolusi hukum), yaitu:

“The reading of the Qur’an should be done in a dynamic way, moving from one text to another; from the text which was suited to the seventh-century civilization and has already been implemented, to the text which was at that time too advanced and was therefore postponed… In this way the basic verses return as operative texts in the twentieth century and become the basis for new legislation.”[15]

Atas dasar prinsip tathwir al-tasyri’ (evolusi hukum), Al-Na’im menegaskan pentingnva rekonstruksi hukum publik berdasarkan syariat modern. Pemikiran Al-Na’im merujuk pada konsepsi Mahmud Muhammad Thaha mengenai konsepsi Naskh Mansukh dan Makiyat-Madaniyat. Dua konsepsi itu bermula dari keinginan menegakkan syariat Islam yang dapat menghargai warga non-muslini, juga hak dasar manusia agar mendapat kesempatan mengembangkan dirinya dalam kesempurnaan.” pelaksanaan penetapan hukuman spesifik ini (‘hudud dan qishas} mensyaratkan adanya persetujuan bagi pendidikan individu dan keadilan sosial yang masih kurang pada saat ini, demikian tulis Thaha dalam suratnya sebagai ketua Partai Republik pada Presiden Nimeiri. Thaha sebenarnva tidak menolak pelaksanaan hukum Islam, namun ia menginginkan syariat Islam secara berbeda:

‘Tidaklah cukup bagi seorang warga negara yang saat ini hanya menikmati kemerdekaan beribadah saja. Dia berhak memperoleh hak-hak penuh sebagai warna negara setara dengan warga negara lainnya. hak-hak warga negara Selatan di negeri (mayoritas non Islam, pen) mereka seharusnya tidak diatur dalam Syari‘ah, tetapi lebih tepat diatur dalam Islam dalam tingkat pewahyuan Al Qur’an yang bersifat fundamental, yaitu pada tingkat Sunnah.’17

Keinginan untuk menghargai warga non-muslim ini dan kemandirian individu tidak bisa dilakukan jika hukum diproduksi berdasarkan ayat-ayat Madaniyah, kecuali merujuk pada ayat-ayat Makiyah. Namun hal ini agak sulit dilakukan karena ayat-ayat Makiyah telah dinaskh oleh ayat-ayat Madaniyah. Untuk keperluan itu Thaha menerapkan strategi me-naskh ayat-ayat Madaniyah dengan ayat-ayat Makiyah. Lewat strategi ini kemudian Thaha merumuskan konsepsinya mengenai kemandirian individu dan hakikat hukum ruang publik.

Produk naskh yang dilakukan Mahmud Thaha dirumuskan dalam formula: pada awalnya adalah ayat-ayat Makiyah18 namun karena masyarakat penerima belum siap maka diajukan pesan pengganti sementara, yaitu ayat-ayat Madaniyah’9. Thaha menuliskan hal ini sebagai berikut, “. . . banyak aspek dan hukum Syariah Islam dewasa ini bukan merupakan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan murni dalam Islam. Itu hanya merefleksikan suatu penurunan yang berkaitan dengan perputaran waktu dan keterbatasan kemampuan manusia.” Dari formula itu Mahmud Thaha menyimpulkan bahwa Jihad, perbudakan, kapitalisme, deskriminasi laki-kaki dan perempuan, poligami, perceraian, Hijab/jilbab semuanya bukan ajaran murni Islam.21

Ajaran murni Islam adalah bahwa setiap orang berada dalam kondisi bebas, kecuali jika manusia tidak sanggup menjalankan kebebasannya itu demi perwujudan diri sempurna. Jihad adalah bentuk kedua setelah manusia tidak memberi arti pada seruan persuasif untuk memeluk agama Islam, karena seruan persuasif ditolak dan dimusuhi maka masyarakat penolak diperangi. Demikianpun dengan perbudakan, di mana Thaha menyatakan: “…offering the new religion to those who believed differently. If they refused to adopt the new religion, they were required to pay the jizyah and live under the government while continuing to practice their religion without insecurity. If they further refused to pay the jizyah, the Muslims were required to fight them and reduce them to slavery.”[16]

Soal diskriminasi lelaki dan perempuan, jilbab, penceraian dan poligami Thaha mengemukakan bahwa prinsip murni dalam Islam adalah kesetaraan total antara lelaki dan perempuan sebagaimana kelak di hari pembalasan. Namun karena masyarakat penerima ayat-ayat kesetaraan belum siap melakukannya maka dibutuhkan masa transisional. “This is where the law gives women half of what men get in inheritance and in testimonial competence.”[17] Jilbab juga hanyalah aturan transisional, karena ajaran murni Islam dalam berpakaian adalah al-sufur, yaitu berpakaian menurut selera masing-masing, asalkan sanggup mengantarkan pemakainya pada ketakwaan. Alasan yang mendasarinya ialah bahwa tujuan Islam adalah ketakwaan dan ketakwaan bukan dilakukan dengan cara mejatuhkan larangan bergaul lewat hijab dan jilbab.

Namun pemikiran Mahmud Thaha tidak hanya terbatas pada Naskh-Mansukh dan Makiyat-Madaniyat. Gagasan Evolusi Syariat Mahmud Thaha pada satu sisi (khususnya jika hanya merujuk pada The Second Massage) memang mengandung gagasan pembentuk Syariat publik. Suatu implikasi yang ditangkap oleh al-Na’im berikut ini :

“The evolutionary principle of interpretation is no more than the reversal of the process of naskh, so that texts which were abrogated in the past can now be applied, with the consequence that texts which were previously applied as the basis of Shari’a are now abrogated… The verses which were used as the basis of Shari’a are now abrogated, and the verses which were previously abrogated are now used as the basis of modern Islamic law. The entire legal product will be just as Islamic as the present Shari’a.”[18]

Tulisan Al-Na’im di atas menimbulkan praduga bahwa Mahmud Thaha menegaskan penggantian ayat-ayat Madaniyat dengan ayat-ayat Makiyat, demi rekonstruksi Syariat yang memadai bagi masyarakat modern. Padahal wacana Makiyah dan Naskh dibicarakan dalam kerangka pasangan Syariat Ijtima’iyyat dan Syari’at fardiyat. Syariah ijtima’iyah adalah hukum yang memiliki kehendak untuk mengatasi seluruh masyarakat, sedang Syari’at fardiyat adalah hukum yang mengatasi individu. Yang pertama berkehendak untuk menciptakan komunitas homogen antariman (ummat), sedang yang kedua berkehendak menciptakan individualitas Islam Paripurna.

Ayat-ayat Makiyat adalah ayat-avat yang berkaitan dengan tahapan al-Islam (Islam Paripurna); yang bagi Mahmud Thaha sendiri menggambarkan kondisi di mana masyarakat muslim yang hakiki belum ada. Thaha meyakini bahwa masyarakat ini akan muncul di masa-masa mendatang yang tidak akan lama lagi. Pemunculan ayat-ayat Makiyat bagi Thaha bersamaan dengan munculnya individu-individu yang tak terbagi kesadaran dirinya. Yaitu “ .. ketika akal tidak lagi terlibat dalam konflik dengan sub-kesadarannya, tetapi terbangun dalam kesatuan, dan ini dicirikan oleh adanya kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan kesehatan jiwa, sebagai perwujudan suatu kehidupan emosional dan intelektual yang komprehensif dan utuh.”[19] Suatu situasi yang bagi Thaha bisa dicapai melalul taqlid terhadap syariat ijtimaiyat. Misalnya Thaha menegaskan bahwa penemuan otentisitas keberislaman (Islam Paripurna) bisa ditemukan lewat pengalaman mi’raj dalam shalat, dan mi’raj hanya bisa dilakukan dengan melalui shalat taqlid. Apabila orang yang taqlid, yang utuh dalam mengikuti Nabi Saw, melihat jejak langkah Ilahiah maka iapun menjadi otentik berkat ru‘yah dan itba’, sehingga pada akhirnya, berkat kecermatannya dalam mengikuti Nabi Saw, ia langsung taqlid kepada Allah tanpa perantara Nabi.[20]

Syariat ijtimaiyah (seperti qishash atau sha!at), bagi Mahmud Thaha, sungguh-sungguh merupakan metode disipliner dan edukatif untuk menaikkan masyarakat dan peradaban dan kejahilan dan kekacauan menuju kemanusiaan yang indah. Atas dasar ini, Thaha tidak menginginkan “dihapuskannya” ayat-ayat Madaniyat, yang berisi Syariat’ ijtimaiyah. Justru sebaliknya, Syariat yang dihasilkan ayat-ayat Madaniyat berguna bagi pendisiplinan dan pendidikan kaum Mukminin menuju pencapaian Syariat Fardiyat, kualitas syariat bagi Muslim Paripurna. Jadi klaim al-Na’im tentang “penghapusan teks yang dulu digunakan sebagai basis Syari’at”, hanya merujuk pada satu sisi gagasan Mahmud Thaha.[21]

Al-Na’im pada dasarnya tidaklah begitu berseberangan dengan gurunya, karena ia ingin menentukan ayat-ayat al-Qu’ran mana yang harus diimplementasikan dalam kondisi-kondisi modern dan ayat-ayat mana yang harus disisihkan dari sudut pandang yurisprudensial (bukan yang bersifat ibadah atau ritual). Sebuah upaya yang berguna bagi pembangunan wacana Hubungan Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam pada publik Barat (non-Muslim dan Muslim Sekular). Namun apa yang dilakukan Al- Na’im, jika merujuk pada keseluruhan pemikiran Mahmud Thaha, memiliki kekurangan mendasar, yaitu pada penghilangan pemaknaan ayat-ayat Makiyat sebagai kemestian evolusi ummat Islam menuju Islam Paripurna. Al-Na’im hanya mengemukakan pemaknaan ayat-ayat Makiyat sebagai kemestian ummat Islam saat ini untuk melakukan evolusi syariat.

Berdasarkan sejumlah uraian di atas, maka gagasan Mahmud Muhammad Thaha tidak terbatas pada “penghapusan ayat-ayat Madaniyat dengan ayat-ayat Makiyat” saja. Ada besaran yang menjadi dasar dan konsep pembalikan naskh itu. Yaitu keinginan Mahmud Thaha untuk mengembalikan hakikat dasar syariat Islam, yang menurut Mahmud Thaha: “… lies in its character as a living organism that grows and develops in accordance with the growth and development of human life, guiding its steps and showing it the ways to God, step by step; because it is inevitable that all life is in continuous movement toward the way of returning to God.”[22]

Kesemua upaya Thaha tersebut merupakan penafsiran terhadap Islam dalam pengertian proses. Proses adalah perubahan yang teratur, yang berturut-turut dan suatu gejala, serta transisinya ke dalam gejala lainnya. Dalam pengertian “proses” terkandung makna adanya perubahan berdasarkan mengalirnya waktu (temporal change) dan kegiatan yang saling berkaitan (interconnected activities). Kaitannya dengan mengalirnya waktu (temporal change) seluruh realitas dianggap selalu dalam kondisi menjadi (becoming) dan tidak pernah secara tegas mengada/menyempurna: realitas adalah ada yang terus-menerus menggenapkan kesempurnaannya. Karena itu, seluruh realitas (dunia, manusia, Tuhan) dianggap memiliki sifat dinamis, selalu berubah, dan mengandung unsur baru. Untuk itulah, tulisan ini mencoba menarik pemikiran Mahmud Muhammad Thaha ke dalam analisa Filsafat Proses dan menamakannya sebagai “Gagasan Islam Proses”.

Gagasan proses dalam Islam barangkali masih asing, namun jika menilik beberapa ayat Al-Qur’an yang mendorong pencapaian kesempurnaan diri secara bertahap akan terlihat betapa pada dirinya, Islam merupakan agama yang menghargai proses. Atau, jika mengamati seluruh ajaran Islam versi tarikat kesufian terlihat ada sejumlah tingkatan (maqam) yang menggambarkan dua sisi: situasi jiwa ketika mendekati Allah dan sekaligus tahapan-tahapan jiwa dalam menyempurnakan kesejatiannya. Contoh tersebut dapat memunculkan suatu fenomena bahwa Islam bukan sesuatu yang terberi (given) begitu saja sebagai cukup bagi dirinya, namun ia merupakan kualitas yang membutuhkan perjuangan perwujudan sempurna tahap demi tahap.

Beragama dalam hal ini dipandang bukan pertama-tama sebagai penjaga atau pengatur hidup moral para pemeluknya, melainkan sebagai sumber visi atau motor perjuangan. Agama yang terlalu menekankan fungisnya sebagai penjaga moral, cenderung untuk menanamkan rasa takut akan hukuman pada para pemeluknya dari pada rasa gembira penuh syukur. Rasa takut akan hukuman bisa mematikan inisiatif dan kreativitas. Hukuman dalam Islam Proses dimengerti sebagai suatu akibat dari sebab efisien perilaku individu demi tercapainya sebab-sebab final. Lewat cara ini peradaban atau sistem masyarakat menemukan takrifnya sebagai suatu sistem yang memberi ruang proses ke arah pencapaian suatu ideal tertentu di bumi ini, ideal yang menyangkut hidup masing-masing individu maupun masyarakat.

Landasan Teoritis Islam Proses

“Manusia senantiasa dalam pembentukan,” demikian ujar Thaha dalam Risalat al-Shalat, di mana untuk kelangsungan pembentukannya, ia tidak memiliki batas, sebab ia berpindah-pindah dalam maqam-maqam kesempurnaan, secara terus-menerus.[23] Pendapat Thaha ini menjadi awal landasan untuk gagasan Islam Proses Mahmud Thaha. Manusia bukan makhluk yang statis, diam tak bergerak dari posisinya, tetapi makhluk yang terus mengembara untuk mendekati kesempurnaannya. Demi kesempurnaan itu, dan kesadaran bahwa manusia lahir dalam kondisi daif, maka manusia akan terus memproses dirinya dari sekedar “menempati ruang waktu” menjadi “berada di dalam dan bersama dunia”.

Thaha menegaskan juga bahwa tidak hanya manusia yang memiliki takdir terus berubah, bahkan agama juga dikenai takdir keberubahan ini. Agama bukan sesuatu yang given (terberi), ia hasil atau pengalaman proses Manusia Sempurna dalam spiritualitas tertentu yang ingin kita jejaki seluruh pengembaraannya. Agama adalah hasil dari kegelisahan Manusia Sempurna itu yang dikodekan menjadi bentuk-bentuk pasti bagi manusia kemudian.[24] Bentuk aturan pasti itu pada awalnya sejenis kode-kode perjalanan yang membangkitkan kesadaran manusia biasa untuk menemukan keluasan ruang penemuan diri. Seperti saklar listrik yang lewat dirinya seluruh cahaya akan memancar, kode itu adalah saklar kesadaran yang melaluinya seluruh cahaya kesadaran manusia biasa menjelma menjadi manusia sempurna. Agama dengan demikian mengantarkan umat manusia pada kebebasan sebagai manusia, bukan keterkungkungan dalam aturan-aturan yang tak terubah. Namun dalam perjalanan sejarah, ketika nalar malas menjalankan fungsi kritisnya dan lebih memilih fungsi pragmatis (asal bisa menghadapi soal kehidupan biasa), agama cukup puas dengan membatasi diri dalam pasungan metode yang sukses yang dilakukan secara repetitif.

Agama pada lipatan perjalanan hidupnya mengalami suatu keletihan, yaitu “ketika di dalam aturan-aturannya kemajuan tidak lagi menyangkut hal-hal pokok (hanya pengulangan hal-hal furu`), yang kemudian diperparah dengan munculnya pertikaian tanpa ujung mengenai soal-soal sepele. Dua ciri keletihan ini dengan mudah bisa ditemukan dalam agama Islam. Ada banyak pertikaian mengenai hal-hal furu’ dan banyak hal-hal pokok yang dijaga dari keberubahan karena dianggap telah stabil atau sempurna dengan cara mengulanginya saja. Bagi Whitehead, kedua ciri ini menunjukkan masa senja suatu kecerdasan dan kejayaan. Dalam hidup stabil, metodologi merosot dari metode pembaruan menjadi metode pengulangan. Whtehead menulis: “When the method of discovery has done its work, and life has settled down into a stable routine, the function of reason tends to be conservative. In a stable mode of life, methodology degenerates from a method of renewal into a method of repetition. The great ideas have done their work; they are taken for granted, and the energy of thought is diverted to minor adjustments.”[25]

Teori keletihan agama ini didasarkan atas teori evolusi rasio dalam Filsafat Proses Alfred North Whitehead. Rasio tentu tidak identik dengan agama, namun bagi Whitehead, unsur penggerak kehidupan manusia adalah rasio; sebagaimana juga Thaha menegaskan bahwa rasio adalah salah satu nabi—sebelum kedatangan Nabi berbentuk Manusia Sempurna—yang diturunkan ke dalam diri manusia. Menurut takaran Whitehead, agama adalah hasil rasio yang memiliki metode untuk membebaskan manusia dari masalah kehidupannya sebagai hasil dari “ikhtiar untuk hidup”. Dalam ungkapan Whitehead: “Religion is the vision of something which stands beyond, behind, and within, the passing flux of immediate things; something which is real yet waiting to be realised … It is the outcome of the human spirit’s effort to live.”[26]

Rasio yang dimaksudkan dalam hal ini, tentu saja, bukan rasio yang dikumandangkan Rene Descartes. Rasio bagi Filsafat Proses adalah “suatu faktor dalam pengalaman yang mengarahkan dan mengkritik dorongan ke arah tercapainya satu tujuan.” Dan tujuan itu, bagi Whitehead, terdapat dalam imajinasi, bukan dalam fakta. Rasio merealisasikan kemungkinan dari beberapa “bentuk-bentuk ketertentuan” (forms of definiteness) dan serentak itu memahami dunia sebagai, dalam salah satu faktornya, pengejewantahan bentul-bentuk itu. Dalam hal ini, rasio Filsafat Proses mirip dengan Rasio Aktif dalam filsafat Islam.

Pada awalnya, agama memberikan cara-cara baru yang menyelematkan manusia dalam menempuh hidup dan kehidupannya di dunia. Namun ketika manusia penganut agama terjebak pada Jalan Kesementaraan dan Jalan Kebutaan—bukan Jalan Irama, agama itu menjadi beku. Ketiga jalan ini menarik untuk dikemukakan lebih jauh sebagai pola untuk mengukur upaya pembaruan pemikiran Islam yang selama ini dilakukan oleh banyak tokoh, dalam hal ini tentu saja yang dilakukan oleh Mahmud Thaha.

Ketiga jalan tersebut (jalan kebutaan, jalan kesementaraan, dan jalan irama) adalah jalan yang biasa ditempuh oleh penganut suatu metode yang telah menunjukkan kemampuannya mengatasi masalah kehidupan. Agama Islam, dalam sejarahnya, telah sanggup membangun peradaban besar yang memberi pencerahan bagi umat manusia; menciptakan suatu sistem yang “dianggap” sempurna yang membuat umatnya pada saat ini terjebak untuk “sekadar melanjutkan hidup”. Kemunduran (yang akan berakhir pada keruntuhan) atau kemajuan-ulang agama Islam tergantung pada pilihan umat terhadap tiga jalan ini. Jalan Kebutaan adalah jalan hidup yang dipenuhi oleh kesilauan masa lampau. Efeknya, masa kini dianggap tak pernah lebih baik dari masa lampau; orang-orang masa lampau (shalaf al-shalih) dianggap sebagai yang terbaik. Konskuensinya, orang-orang masa kini dan masa depan hanyalah manusia sisa. Dengan jalan kebutaan “kecenderungan naik melenyap; terjadi stabilisasi pada tataran rendah, atau bahkan terus semakin mundur.” Jalan Kesementaraan adalah cara pragmatis yang mencoba menanggulangi kemerosotan peradaban suatu agama dengan cara “menyodorkan individu-individu baru yang harus menghadirkan rentetan pengalaman lama secara membabi buta”. Kedua jalan ini menghasilkan keletihan yang berakhir pada keruntuhan suatu peradaban. Salah satu penyebabnya adalah dorongan untuk sekadar mempertahankan diri (yang bersumber dari nostalgia kejayaan lama) tanpa disertai upaya untuk mengusahakan hidup baik apalagi ke arah hidup yang lebih baik.[27]

Jalan Irama Kehidupan tidak hanya mengulang apa yang telah terbukti berhasil di masa lalu. Whitehead menyatakan bahwa Jalan Irama Kehidupan memandang kejayaan masa lalu dengan cara. Pertama, menyusun rentetan kontras tertentu (penentu pembaruan dalam sejarah) yang pernah dihasilkan oleh metode tertentu dalam bentuk struktur abstrak dasariah. Lewat penyusunan struktur abstrak siklus kemajuan (kemunduran-metode-kejayaan-metode-kemunduran…) ini akhir sejarah bisa menjadi anteseden bagi dimulainya siklus lain yang serupa. Kedua, pengembangan variasi-variasi siklus (yang telah dibuat struktur abstraksnya), variasi-variasi siklus dari siklus-siklus. Dua cara ini dirumuskan oleh Whitehead ke dalam satu kalimat, yaitu “the rhythmic way preserves the abstract basic structure of the cycle in question and combines it with variations of concrete detail in the successive cycles.”[28]

Siklus adalah konsep yang memiliki wilayah makna yang sama dengan proses bertahap atau evolusi. Kemampuan menangkap struktur siklus abstraks dasariah dari sistem yang dihuni manusia, menentukan keberhasilan manusia dalam menjalankan proses kesempurnannya. Mahmud Thaha menegaskan bahwa: “Benar bahwa sejarah dapat berulang, namun dengan cara yang tidak sama. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi bisa saja sama dengan cara yang terjadi pada peristiwa-peristiwa lain. Tempat tidaklah melingkar seperti waktu.”[29]

Sang waktu menancapkan dua kaki yang berlawanan. Layaknya siang dan malam, pencerahan dan kegelapan, dan ini juga berlaku dalam progresivitas kehidupan, material dan spiritual. Perkembangan kehidupan masyarakat pada akhirnya bergantung pada dua kaki tersebut, dan keduanya saling melengkapi, “hal ini bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan” (QS. 19:17). Dengan kata lain, perkembangan kehidupan tidak terhenti, tertunda, atau terulang. Untuk maju ke depan, perkembangan ini membutuhkan bentuk yang sempurna dalam formulanya meskipun tujuan-tujuan itu sendiri bisa saja tidak tercapai.

Kemajuan perkembangan peradaban merupakan suatu gelombang, yang berada di antara lorong dan puncak. Ketika berada di bawah lorong, ia menunggu kesempatan untuk mencapai puncak. Di sini terlihat jelas kesadaran Thaha akan adanya siklus sejarah dan kemungkinan pengulangan kejayaan Islam. Sekaligus juga dapat ditemukan suatu metode, yang semirip dengan Jalan Irama Kehidupan Whitehead, yang ia namakan sebagai “bentuk yang sempurna dalam formulanya” (struktur abstraks dasariah) yang menjadi dasar dari upaya “menunggu kesempatan mencapai puncak” sebelumnya. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi dasar penstrukturan Ajaran Islam ke dalam kategori lorong dan puncak. Seperti Madaniyyat-Makiyyat, Aqidah-Haqiqah, Taqlid-Otentisitas, Syahadat Matsniyah-Syahadat Tauhid, dan seterusnya. Penstrukturan yang kemudian ditegaskan Thaha sebagai hukum penemuan kebaruan dan pembaruan ajaran Islam:

“Islam meliputi permulaan dan penghabisan. Cita-cita, sebagaimana waktu dan ruang, dapat dianggap sebagai lingkaran alamiah. Orang saleh, sebagai level tertinggi dalam Islam, meninggikan kadar spiritualnya melalui proses yang melingkar, yang dicapai setelah melewati putaran demi putaran. Ketika permulaan suatu putaran telah dicapai, lingkaran baru muncul pada tingkat yang lebih tinggi.”[30]

Sayahadatayn sebagai basis Ontologi Islam Proses

Sebagian besar dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri dan orang lain hanyalah ilusi. Tentang ilusi ini ada dua teori yang bisa digunakan, yaitu Marx dan Freud. Bagi Marx, seluruh pemikiran kita terpolakan menurut gagasan-gagasan yang dikembangkan dalam masyarakat, dan gagasan-gagasan ini ditentukan oleh struktur dan bentuk tertentu dari fungsi masyarakat. Sedangkan bagi Freud sebagian besar gagasan orang-orang yang berada dalam keadaan sadar tidak berkaitan dengan realitas, dan di lain pihak, sebagian besar gagasan nyata diperoleh dari keadaan tidak sadar. Marx beranggapan bahwa realitas dasar adalah struktur sosio-ekonomi masyarakat, sedang bagi Freud realitas dasar adalah tatanan nafsu dan libido dari masing-masing individu. Keduanya sama-sama tidak percaya pada klise, gagasan rasional, dan ideologi yang memenuhi pikiran manusia serta membentuk dasar bagi penilaian terhadap realitas.

Jika seseorang sanggup mengenali ilusi seperti apa adanya, maka dia akan sampai pada perasaan ini, dan menjadi sadar akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, dan selanjutnya sanggup mengubah realitas dalam suatu cara di mana ilusi-ilusi tersebut tidak diperlukan lagi. Ilusi, “kesadaran palsu” terhadap realitas, akan memperlemah manusia dan karenanya manusia harus terbebas darinya. Marx meyakini bahwa senjata paling penting yang harus dimiliki manusia adalah kebenaran, yaitu pengungkapan atas realitas yang terdapat di sebalik ilusi dan ideologi yang menutupinya. Sedang bagi Freud, kesadaran adalah senjata utamanya. Manusia yang sanggup membuat yang tidak sadar menjadi sadar akan memperoleh kekuatan untuk menyingkirkan irrasionalitas dari dalam dirinya serta melakukan perubahan diri.[31]

Ilusi lahir ketika manusia tidak menggunakan daya fikirnya untuk mengkritisi apa yang dipercayainya sebagai benar. Kebenaran bagi Filsafat Proses dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan hidup baru, hidup lebih baik. Ilusi adalah jenis kebenaran yang berasal dari kreativitas masa lalu. Pada masa lalu ilusi itu adalah kebenaran karena kesanggupannya memaknai dan menghadirkan hidup yang lebih baik. Kesanggupan itu merupakan efek dari perumusan kebenaran berdasarkan problem-problem saat itu, yang tentu tak bisa dianggap sama begitu saja dengan problem-problem saat ini. Ketika kebenaran dari masa lalu dianggap memiliki ketajaman yang sama dalam menghadapi problem saat ini, kebenaran itu menjadi ilusi. Secara individual, manusia menyadari kenyataan ini. Namun tekanan masyarakat yang cenderung melestarikan kebenaran masa lalu yang telah dijadikan sistem, membuat kesadaran akan ilusi terhambat dan mengendap dalam bawah sadarnya.

Inilah keletihan yang dimaksud oleh Whitehead, yaitu ketika manusia merumuskan ilusi sebagai kebenaran. Keletihan rasio spekulatif (atau kritis) untuk mengkritisi kehidupan diri dan masyarakatnya untuk merumuskan hidup yang lebih baik. Suatu keletihan yang berujung pada pengulangan manusia terhadap metode-metode pemecahan problem kehidupan dari masyarakat masa lalu. Padahal rasio metodis selalu dilahirkan dari tualang rasio spekulatif, dan ketika rasio spekulatif kehilangan daya tualangnya (letih) tak dapat diharapkan lagi akan memunculkan rasio metodis apalagi metode-metode baru dalam menghadapi hidup. “Tak mungkin ada suatu generasi yang hidup dengan melulu mengulangi apa yang telah dilakukan nenek moyangnya.”[32]

Whitehead tidak sedang meluruhkan pukau warisan nenek moyang bagi kehidupan masa kini. Warisan masa lalu tetap syarat bagi pemenuhan satisfaction masing-masing entitas aktual. Namun warisan dipandang sebagai stabilitas yang dinamis. Tradisi perlu diapropriasi (dijadikan miliki diri) serentak dimodifikasi. Lebih tegas lagi Whitehead menyatakan bahwa perkembangan hidup yang baik mengandaikan adanya satu norma atau patokan yang diterapkan untuk mengatur kegiatan, adanya penjagaan stabilitas, dan adanya modifikasi. Tanpa modifikasi kebenaran lama akan menjadi ilusi, dan agama akan mati iseng sendiri. “Agama-agama melakukan bunuh diri kalau mendasarkan inspirasinya pada dogma mereka”.[33] Agama harus berhadapan dan mendasarkan kebenarannya pada masalah nyata dan praktis yang dapat dikaji dari pengalaman konkret, karena itu –bukan dogma— yang menjadi dasar perumusan kebenaran agama adalah sejarah nyata (yang dihadapi) kehidupan manusia. Kenyataan merupakan fakta dasar dari mana langkah-langkah kemajuan kreatif bisa berangkat. Sebagai pemecah keletihan, bagi Whitehead, dibutuhkan sifat petualangan avonturir, keberanian untuk mencoba yang baru, “tanpa adanya sikap bertualang, suatu peradaban akan merosot dan runtuh.”[34]

Ilusi sebagai realitas dasar kehidupan diyakini oleh banyak ajaran tasawuf, juga oleh Mahmud Thaha. Dalam ajaran tasawuf, realitas ini hanyalah manifestasi (tajalli) atau bayang-bayang dari Realitas Mutlak (Allah). Semuanya ilusi yang menjebak manusia, namun ilusi juga (karena dianggap sebagai manifestasi Allah) memberi jalan bagi penyingkapan Kebenaran Utama. Thaha, yang juga menggeluti tasawuf, menyadari hal ini dan memiliki anggapan bahwa kebenaran adalah ilusi yang menuupi Kebenaran. Syariat Islam yang selama ini digunakan, bagi Thaha, adalah ilusi. Syariat tidak hanya berdasar pada al-Quran dan Sunnah namun ditentukan pula oleh struktur dan bentuk tertentu dari fungsi masyarakat Muslim historis. Untuk itu ia menamakan syariat Islam yang kini berlaku sebagai syariat historis, yang diciptakan dan diperlukan dalam sejarah masa lalu umat Islam. Suatu penamaan yang menyiratkan bahwa syariat Islam tersebut hanya tinggalan sejarah yang tidak harus digunakan secara mutlak pada saat ini, namun harus diterobos untuk menemui kebenaran.

Individu juga diliputi ilusi. Manusia tidak sempurna begitu saja. Ia harus terus memproses dirinya agar sampai pada titik kesempurnaan. Tanpa proses, individu akan tetap dalam kondisi barzakh (dalam regangan antara non-organik dan organik) yang membuatnya terasing dari kebenaran dan kesadaran sebagai manusia, apalagi sebagai khalifah. Ilusi memang membuat manusia terasing dari dirinya dan sosialnya. Ilusi itu, dari sudut teologis, bisa bermula dari kesalahan mempersepsi apa yang dihasilkan dan dipikirkan oleh diri manusia. Yaitu ketika suatu hasrat (misalnya untuk memiliki uang, kekuasan, wanita, dan sebagainya) menjadi dominan dan terpisah dari kepribadian total, serta menjadi penguasa dalam diri seseorang. Hasrat ini kemudian jadi obyek pujaannya, sekalipun dia merasionalisasikan sifat dari obyek pujaannya tersebut dengan berbagai nama yang meyakinkan. Pemujaan terhadap sesuatu di luar diri adalah inti atau muasal dari alienasi. Pemujaan terhadap pemikiran “orang lain” membuat manusia terasing dari pikiran dirinya, pemujaan terhadap sejarah keemasan membuat manusia terasing dari kekinian dan keharusan menjadi aktor sejarah, dan seterusnya. Situasi ini membuat seseorang tidak memiliki pemikiran tentang identitas, yang berkonsekuensi pada ketidakmampuan dia untuk mengalami integrasi kepribadian secara menyeluruh. Suatu kondisi yang membuat orang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan “untuk menghendaki sesuatu” (sekalipun ia tampak menghendaki sesuatu, namun keinginan itu tidak murni dari dalam dirinya).

Agama Monoteisme (tauhid) mengecam pemujaan terhadap apa yang tidak seharusnya. Manusia harus hanya mentransformasikan dirinya pada Tuhan yang tidak bisa dikenali dan tidak bisa diidentifikasi namun merupakan sumber dari keunikan dirinya. Dalam konsep monoteisme Manusia diciptakan mirip dengan Tuhan, dan diciptakan sebagai pemilik karakteristik-karakteristik yang tak terbatas. Seorang yang musyrik adalah mereka tunduk pada proyeksi salah satu karakteristik parsial dalam dirinya. Dia tidak mengalami dirinya sebagai titik pusat di mana tindakan cinta yang hidup dan nalar terpancar keluar. Kemusyrikan dilarang oleh agama monoteisme. Dalam ungkapan Fromm:

“… the essence of idolatry is not to be found in the fact that man worships many gods instead of one. It lies in the fact of alienation. Man expends his love, his artistic skill, his power of invention in the creation of an idol; then he worships this idol, which is nothing but the result of his own human effort. His life forces have flown into the “thing”; and this thing, having become an idol, is no longer experienced as the result of his own productive effort, but as something apart from himself, over and against him, which he worships and to which he submits …”[35]

Agama monoteisme, dengan demikian, berupaya membebaskan manusia dari alienasi, dari ilusi. Ada gugatan mengenai soal ini, di antaranya dari Fuerbach yang menyatakan bahwa pemujaan terhadap Tuhan membuat manusia semakin miskin (“semakin banyak manusia menyerahkan diri pada Tuhan, semakin sedikit yang dimilikinya”). Gugatan itu ada benarnya, terutama jika Tuhan dianggap berada di luar diri manusia. Namun jika monoteisme menganggap manusia adalah citraan Tuhan, maka memasrahkan diri pada Tuhan (yang membuat manusia semakin lemah) tidak berarti melemparkan manusia pada alienasi, justru ketika manusia melemah di hadapan Tuhan, seluruh citra Tuhan (yang merupakan bagian terbaik dari diri manusia) akan mengalir deras, memenuhi seluruh diri manusia, dan membuat manusia mengalami integrasi kepribadian yang menyeluruh. Bagi Thaha, Monoteisme adalah inti ajaran Islam. Ajaran utama dalam Islam adalah monoteisme, yang berarti bahwa hanya Tuhan yang menjadi arsitek segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, kepada kita atau kepada segala sesuatu, yang terlihat maupun tidak, di alam semesta sekitar kita. Tuhan adalah pengejawantahan kebaikan, pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kebaikan merupakan yang sangat penting, dan kejahatan merupakan fase kehancuran. Penyebab kejahatan adalah kurangnya tingkat kesadaran kita. Jika, dan ketika, kita menerima suatu tingkat kesadaran tertentu, berbagai elemen kehidupan yang berbeda tidak lagi nampak sebagai sesuatu yang bertentangan, tetapi sebagai sesuatu yang menyatukan. Dalam wilayah kesadaran yang khusus ini, masalah kejahatan bisa diselesaikan dan kebaikan tegak sebagai sesuatu yang fundamental.

Dari premis monoteisme itu, berkembang proposisi yang paling kontroversial sepanjang waktu, yaitu masalah determinisme. Bagi para sufi, atau katakanlah bagi para Muslim yang baik, semesta ini merupakan skema yang sepenuhnya deterministik. Itulah pandangan mereka. Mereka berusaha untuk menetapkan bukti bagi diri mereka sendiri melalui usaha-usaha spiritual dalam kehidupan sehari-hari dan peribadahan mereka. Pandangan ini menghajatkan agar mereka harus bersesuaian dengan skema umum segala sesuatu. Mereka harus hidup secara harmoni. Dari sinilah gagasan tentang kedamaian dengan segenap makhluk muncul.

Thaha menegaskan bahwa faktor utama kemunduran dunia Islam saat ini adalah ketaatan palsu. Agama telah diceraikan dari skema sosial dalam segala hal. Padahal Islam adalah agama monoteis. Untuk itu kenyataan saat ini bertentangan dengan semangat dasar monoteisme. Untuk itu, Thaha memilih tasawuf sebagai titik dasar pembaharuan pemikirannya, “Tasawuf merupakan seni untuk mendapatkan pandangan yang benar terhadap skema umum segala sesuatu di alam semesta ini” (Surat Thaha pada John Voll). Dari lubuk tasawuf inilah Thaha membuat kitab “Thariq Muhammad” yang menegaskan kemestian seseorang untuk mengikuti jejak pencapaian spiritualitas Muhammad sebagai Nabi lewat kalimat syahadatain.[36]

Kalimat syahadatain adalah ucapan inisiasi seorang manusia untuk mengalirkan energi tauhid ke dalam kepribadiannya, sebagai pembebas dari ilusi. Kalimat syahadatain adalah suatu proposisi yang bisa mengantarkan kita pada pertemuan antara Allah sebagaimana adanya dengan manusia sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Schuon:

The essence of Islam is the encounter between God as such and man as such: God in His absoluteness, man in his total and primordial reality. The Shahādah is the verbal expression of this encounter. By pronouncing the twofold Testimony of Faith, man strips himself of all that is illusory and contingent, and opens himself to the influx of the Divine Reality. The Shahādah is thus the key that opens the door to the unconditioned and the absolute.”[37]

Rumusan Allah sebagaimana adanya dan manusia sebagaimana adanya dari Schuon menguatkan tesis dasar bahwa realitas dan kebenaran yang dialami manusia adalah ilusi, bukan yang sebenarnya. Dan syahadat, bagi Schuon juga banyak sufi, mampu mengantarkan manusia pada yang bukan ilusi. Allah sebagaimana adanya adalah Tuhan yang bukan hasil proyeksi dari hasrat manusiawi, sehingga ia adalah yang tak terkatakan walaupun sangat mungkin untuk teralami. Sedangkan manusia sebagaimana adanya adalah “makhluk theomorfis yang memiliki intelegensi sehingga dapat memahami Yang Mutlak dan memiliki kehendak sehingga dapat memilih jalan menuju kepada Yang Mutlak. Kedua doktrin mengenai Allah dan manusia sebagaimana adanya ini berturut-turut kita jumpai pada bagian pertama dan kedua dari syahadat. Bagian pertama yang berbunyi lailahaillallah adalah berkenaan dengan Allah, dan bagian kedua yang berbunyi Muhammadarrasulullah adalah berkenaan dengan makhluk theomorfis yang memiliki intelegensi dan kehendak.

Mahmud Thaha menjadikan syahadat sebagai basis dari pemikiran evolusinya, sebagai sumber dari gerak tualang. Pada buku Risalat al-Shalat dan Thariq Muhammad hal ini dapat terbaca dengan jelas. Dalam Risalat al-Shalat ia menyatakan, dengan mengutip QS Fathir: 10 “Kepadanyalah semua perkataan baik itu naik, dan amal yang baik dinaikkan”, bahwa perkataan yang baik itu adalah lailahaillallah yang menjadi dasar dari shalat, suatu ibadah yang semua amal saleh tergantung kepadanya.[38]

Ada teori khas dari Mahmud Thaha tentang Syahadat yang ia jadikan sebagai dasar bagi sejumlah gagasannya mengenai shalat, syariat demokratik, dan pembaruan pemikiran lainnya. Bagi Mahmud Thaha, syahadat terbagi menjadi dua: matsniyah (genap, umum bagi siapa pun) dan mufradah (ganjil, pribadi). Syahadat Matsniyah adalah kalimat La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Sedang Syahadat Mufradah adalah kalimat la Ilaha Illallah. Syahadat Matsniyah disebut Tashdiq yang dipersaksikan satu kali seumur hidup, dilakukan oleh semua orang; Syahadat Mufradah disebut Tauhid yang dipersaksikan sepanjang masa, seumur hidup manusia sebagai individu. Muslim perlu menzikirkan Syahadat Mufradah untuk mengaktualisasikan dalam hidupnya, sehingga pengucapannya melalui lisan kemudian beralih pada pengucapan dengan lisan dan tindakan secara bersamaan, yakni saat kesatuan struktur manusiawi terrealisasi setiap diri manusia.[39]

Apa yang menarik dari pemikiran Mahmud Thaha terkait hal ini adalah segitiga haykal, madkhal, dan markaz. Dunia dikenali manusia sebagai dunia itu sendiri, mengalami sesuatu sebagai sesuatu itu saja, tak ada tampak isi atau bentuk. Melihat batu adalah batu, juga manusia adalah manusia saja. Indera mengantarkan manusia pada pengalaman satu sebagai satu, namun jika fikiran disertakan dalam proses penginderaan ada proses pembayangan bahwa apa yang dilihat tak bisa sempurna menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Yang dilihat manusia hanya satu sisi realitas, melihat meja hanya sisi yang tepat di hadapan mata sedang sisi belakangnya tak bisa dilihat, dan identifikasi keseluruhan direkonstruksi oleh pikiran lewat pembayangan bahwa ada yang menopang di sebalik apa yang tercerap indera-mata. Apa yang menopang secara fenomenologis bisa disebut inti dari kenyataan dan pembayangan penopang dari apa yang terlihat bisa diletupkan oleh satu titik yang menghubungkan apa yang terlihat dengan apa yang mungkin dibayangkan. Satu titik penghubung adalah madkhal.

Syahadat di depan indera tampak sebagai rangkaian kalimat asyhadu anla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammad Rasulullah, tak ada isi atau madkhal. Namun dalam rangkaian kalimat itu, bagi Mahmud Thaha, menyimpan isi dan madkhal. Isi atau inti yang hendak disampaikan dalam kalimat itu bukan berada di baliknya, bukan yang ditunjuk (atau yang ditandai, petanda) oleh kalimat ini. Inti kalimat ini ada di dalam kalimat ini, demikian pun madkhal-nya. Inti dan madkhal yang ada di dalam kalimat merupakan teori yang cukup penting dikemukakan, karena ia menjadi dasar dari teori pembacaan teks Thaha dalam menafsirkan al-Quran. Dalam proses pencarian inti, Mahmud Thaha, meyakini bahwa pengetahuan madkhal merupakan awal bagi petualangan menemukan inti.[40]

Madkhal adalah posisi barzakhiyah, batas liminal (tengah-tengah antara luar dan dalam, berada di luar sekaligus bagian dari ruang dalam). Muhammad (dalam kalimat Syahadat) adalah madkhal. Posisi Muhammad adalah barzakhiyah. Dalam hal ini Schuon menegaskan,

“Islam berusaha menanamkan kepastian dan berlandaskan dua buah kepastian yang bersifat aksiomatik. Yang pertama berhubungan dengan Prinsip yang sekaligus adalah eksistensi dan yang berada di luar Eksistensi; dan yang kedua sehubungan dengan manifestasi, baik yang formal maupun yang supraformal; jadi di satu pihak sehubungan dengan “Allah” dan di lain pihak adalah sehubungan dengan “bumi” dan “langit”. Kepastian yang pertama adalah bahwa “Allah sajalah yang ada” dan kepastian yang kedua adalah bahwa “segala sesuatu tergantung kepada Allah”. Dengan perkataan lain, “tak ada sesuatu yang mutlak kecuali Yang Mutlak”. Kemudian dari kebenaran dapat ditarik kesimpulan, “semua manifestasi, dan dengan demikian, semua yang relatif tergantung kepada Yang Mutlak”. Alam tergantung pada Allah –atau apa yang relatif tergantung pada Yang Mutlak—baik sehubungan dengan awal mula maupun sehubungan dengan akhirnya. Jadi perkataan “utusan” dalam bagian kedua syahadat merupakan sebuah kausalitas yang terutama sekali berkenaan dengan dunia dan sebuah finalitas yang berkenaan dengan manusia.” Jadi menyadari bagian kedua syahadat berarti menyaksikan Allah di mana-mana dan menyaksikan segala sesuatu di dalam Allah. Nabi pernah berkata, “Barangsiapa telah menyaksikan aku sesungguhnya ia telah menyaksikan Allah”. Jadi setiap sesuatu adalah “Nabi”, di satu pihak berhubungan dengan kesempurnaan eksistensi dan di pihak lain sehubungan dengan kesempurnaan mode atau ekspresi”.[41]

Muhammad adalah liminal karena itu ia disebut sebagai madkhal ini. Muhammad sebagai madkhal, bisa juga, karena ialah yang relatif yang telah sanggup menjalani proses lailahaillallah secara sempurna. Lailahaillallah adalah inti yang menjadi tujuan semua yang relatif, sedang Muhammad rasulullah adalah prototype yang telah berhasil mencapai tujuan itu. Maka bagi manusia lain, atau realitas relatif lain, menggunakan Muhammad sebagai madkhal bagi proses petualangannya di dalam lailahaillallah. Proses menjadikan Muhammad sebagai madkhal disebut Thaha sebagai tajrid, yaitu mengetahui posisi Allah dari posisi Muhammad. Tajrid hanya bisa dilakukan oleh orang yang meyakini taqlid dan melanjutkannya dengan Tajwid al-Taqlid. Atau dalam ungkapan lain Thaha menyebutkan, “Muhammad Rasulullah merupakan tempat untuk memasuki La Ilaha Illallah, hanya melalui pintu inilah kita bisa memasuki kehadiran Allah”.[40]

Muhammad sebagai madkhal adalah entitas aktual yang telah mencapai kepenuhan adanya (satisfaction) yang menjadi datum bagi dan faktor yang hadir serta berpengaruh pada proses konkresi entitas aktual lain yang belum menemukan kesempurnaan. Manusia lain yang hidup bersama dalam dunia (ruang dan waktu) berproses atau berkonkresi untuk tumbuh bersama menjadi satu satuan aktual dari banyak data obyektif warisan masa lalu; dan Muhammad sebagai yang sudah mencapai satisfaction beralih dari satuan aktual biasa menjadi datum bagi munculnya satu satuan aktual yang baru.

Kondisi satisfaction, dalam filsafat proses, adalah satuan aktual yang telah mencapai kepenuhan karena ia telah sanggup memperoleh wujud utama dalam kreativitas. Dalam kreativitas ini, satuan aktual sanggup menjadikan dirinya sampai pada penemuan tujuan akhir kediriannya. Tujuan akhir ini berasal dari Tuhan yang diletakkan ke dalam obyek-obyek abadi yang berada di dalam diri manusia. Mengenai hal ini Whitehead menjelaskan,

“God in his primordial aspect provides the conceptual realization of all ‘eternal objects’ by envisaging all the forms of possibility which can be actualized for any actual entity. God in his primordial nature is the source of all ideal or final ends of the concrescence of each actual entity … In his primordial nature God functions as the lure guiding and ordering the process of self-realization of each actual entity.”[42]

Tuhan dalam aspeknya yang primordial adalah inti dari Syahadat pertama, yaitu Allah. Obyek-obyek abadi, yaitu kemungkinan-kemungkinan murni yang akan menjadi prinsip pemberi wujud tertentu bagi satuan aktual. Kemungkinan-kemungkinan itu adalah qudrah (aturan), akhir yang memuaskan dari ketentuan asali (al-qadha, predestination). Kemungkinan-kemungkinan itu adalah qudrah sebagaimana dikemukakan Ibn Arabi:

“Pada saat Allah Swt, hendak menjadikan sebagian makhluk-makhluknya kebingungan dari sudut pandang yang jauh, maka Allah Swt. menciptakan qudroh (ketentuan) baru sehingga ia memiliki kekuatan baru yang nantinya dapat memberikan pengaruh. Setelah ia memiliki kekuatan baru dan pengaruh, Allah Swt. membuat tujuan agar kekuatan baru itu dapat direalisir dalam bentuk asli. Maka dari itu timbullah nanti apa yang sebelumnya pernah terjadi”[43]

Mengenai qudrah ini Thaha menjelaskan, bahwa “rahasia dari taqdir (al-qadar) adalah akhir yang memuaskan dari ketentuan asali (al-qadha, predestination), dan Allah merujuk ini pada ayat: “Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, dan perintah Kami hanyalah perkataan seperti kerjapan mata” (QS. 54:49-50). Predestinasi merupakan urusan Allah yang tidak berkaitan dengan ruang dan waktu, seperti yang ditunjukkan dalam kalimat “dalam sekejap mata”. Takdir merupakan penetapan dari predestinasi dan memiliki proyeksi dalam ruang dan waktu, bertahap, secara perlahan-lahan, dan dalam sebuah proses evolusiner.”[44]

Dalam bagian lain Thaha menuliskan: “setiap makhluk hidup selalu dilingkupi oleh dua preseden (sabiqah), yaitu, predistinasi (al-qadha) dan taqdir (al-qadr). Preseden predistinasi merupakan kebaikan absolut bagi setiap makhluk hidup, sementara preseden taqdir bisa berupa kebaikan atau keburukan, dan ia tidak terlihat oleh manusia, meskipun dapat diindikasi lewat peristiwa, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tengan preseden individu terlihat lewat tercemarnya pandangan dalam ritual ibadah Syariah sehari-hari. Allah telah mengutus para Nabi untuk mengatur kehidupan orang dalam naungan oasis-Nya lebih dari sekadar mewarnai pertanggungjawaban ciptaan-Nya dan memudahkan mereka untuk menerapkan hukum-hukum Syariah dan segaris dengan maksud, “sehingga mereka tidak lagi ingkar kepada Allah setelah diutusnya para Nabi.”[45]

Salah satu dari ketentuan itu adalah kecenderungan untuk memproyeksikan hasratnya untuk menuhankan sesuatu, jadi Ilahun (segala sesuatu yang menjadi proyeksi pewujudan diri) adalah kemungkinan murni manusia yang menjadi jejak awal bagi penemuan Allah. Kecenderungan lain adalah menjadi yang terbaik (Muhammad = yang terpuji), lewat keinginan menjadi “yang terpuji” ini manusia terus-menerus memproses dirinya menuju pencapaian kepenuhan (satisfaction) satuan aktual. Sedangkan kalimat lailahaillallah adalah prinsip kreativitas yang dapat menumbuhkan perwujudan diri secara baru terus-menerus dengan cara menolak (nafiy) dan menumbuhkan (itsbat). Nafiy adalah proses mengeksklusi segala hal yang tidak dibutuhkan bagi pertumbuhan diri secara baru yang secara bersamaan menghasilkan itsbat (inklusi, penerimaan) terhadap hal lain yang dibutuhkan bagi diri. Erich Fromm menggambarkan kaitan menolak dan bertolak ini dalam formulasi, “Kemampuan berkata “tidak” mengimplikasikan berkata “Ya”. Misalnya, kemampuan berkata “tidak” pada tiran adalah berkata “Ya” pada Tuhan; “ya” pada manusia adalah “tidak” pada semua orang yang ingin memperbudak, mengeksploitasi dan mematikan dirinya, kemanusiaannya.”[46]

Melalui segitiga haykal-madkhal-markaz, Thaha membuat sistematika proses pengenalan syahadat. Madkhal dalam hal ini berarti apa yang telah dilakukan Muhammad sehingga ia sanggup mencapai satisfaction dalam konkresinya terhadap kalimat lailahaillallah. Muhammad adalah pintu pertama bagi dikenalnya, Lailahaillallah; dan sekaligus menjadi penentu terbukanya pintu ilahun menuju markaz Allah. Madkhal kedua disebut juga Thariq Muhammad, demikian kesimpulan Thaha. Apa itu Thariq? “Thariq adalah Syariat wa ziyadah” atau suatu cara ketika pejalan lebih banyak menikmati kehadiran Allah ketimbang kehadiran dirinya sendiri. Thariq Muhammad adalah seluruh amal yang dilakukan oleh Rasulullah, atau apa yang selama ini kita sebut sebagai Sunnah.[47]

Syariat Islam bagi Thaha adalah seluruh aturan yang merujuk pada apa yang dikatakan Rasul Muhammad. Dan apa yang didapatkan Rasulullah dalam pertemuannya dengan kehadiran Allah tidak semuanya dikatakan. Muhammad, bagi Mahmud Thaha, bukan hanya seorang Rasul, ia juga seorang Nabi dan Wali. Kenabian adalah madkhal yang membuat Muhammad menjadi seorang Rasul dan seorang Wali. Dimulai dengan pengalaman spiritualitasnya Muhammad menerima wahyu yang khusus bagi dirinya (martabat syariat khas) sebagai seorang Nabi, dan wahyu yang harus dikabarkan pada umat manusia (martabat syariat ‘am) sebagai seorang Rasul. Sementara kewalian adalah bagian yang paling tinggi dan lembut dari kenabian, suatu hakikat atau markaz dari kerasulan.[48]

Sebagai seorang nabi, Muhammad menerima perintah untuk menjalankan syariat wa ziyadah, yaitu pelaksanaan syariat yang tidak sebagaimana umatnya lakukan. Ada nilai dan usaha lebih yang dilakukan oleh Muhammad sehingga ia sanggup mempertahankan kenabiannya (terus-menerus menerima wahyu). Nilai lebih ini hanya dilakukan oleh dirinya, tidak diperintahkan pada yang lain, kemudian dirumuskan dalam fiqh sebagai sunnah (boleh dilakukan, namun tidak harus). Dengan pola ini, umat Islam hanya menjalankan apa yang diucapkan rasulullah, namun belum memasuki apa yang dilakukan secara khusus oleh Muhammad. Mahmud Thaha menamai kondisi umat Islam seperti ini sebagai ashhabu Syariat, sedangkan yang melakukan seluruh sunnah Muhammad sebagai ashhabu al-Sunnah atau ashhabu al-Thariqah.

Posisi Muhammad sebagai Rasul (padahal ia juga sekaligus Nabi dan wali) bagi umatnya di Makkah dan Madinah berkonsekuensi pada lahirnya kesimpulan bahwa di tengah umatnya Muhammad hanya menyatakan maqam syariat ‘am, dan belum sampai pada Thariq Muhammad. Dan jika kesimpulan ini kita relasikan dengan segitiga haykal-madkhal-markaz (dengan Thariq Muhammad sebagai madkhal) maka umat di sekitar hidup Muhammad masih berada di sekitar haykal, belum sampai pada Allah. Hal ini dikemukakan secara jelas oleh Thaha dengan mengutip hadits:

“Pada mulanya Islam dianggap hal yang aneh, kemudian ia pada akhirnya juga dianggap aneh. Beruntunglah bagi mereka yang dianggap aneh! Sahabat bertanya siapakah yang dianggap aneh itu, wahai Rasul Allah? Nabi menjawab: “mereka yang berpegang pada sunnah-ku setelah banyak yang meninggalkannya.”[49]

Bersambung ke: “Menggagas Islam Proses ~Part 2”

***

[1] Kurzman, C. (Ed.). (1998). Liberal Islam: A sourcebook. Oxford University Press, hlm. xi.

[2] Binder, L. (1988). Islamic liberalism: A critique of development ideologies. University of Chicago Press, hlm. 2.

[3] Binder, L. (1988). Islamic liberalism: A critique of development ideologies. University of Chicago Press, hlm. 4-5.

[4] Binder, L. (1988). Islamic liberalism: A critique of development ideologies. University of Chicago Press, hlm. 2.

[5] Binder, L. (1988). Islamic liberalism: A critique of development ideologies. University of Chicago Press, hlm. 4.

[6] Skocpol, T. (1977). State and social revolution. Cambridge University Press, hlm. 23.

[7] Skocpol, T. (1977). State and social revolution. Cambridge University Press, hlm. 23.

[8] Bull, H. (1977). The anarchical society: A study of order in world politics. Macmillan, hlm. 13-14. Lihat juga Tibi, B. (2003). Syariah, hak asasi manusia, dan hukum internasional (A. Suhadi & A. Suaedy, Penerj.). Dalam A. A. An-Na’im (Ed.), Dekonstruksi syariat: Wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan hubungan internasional dalam Islam (Jilid II, hlm. 87–115). LkiS, hlm. 90.

[9] Tibi, B. (2003). Syariah, hak asasi manusia, dan hukum internasional (A. Suhadi & A. Suaedy, Penerj.). Dalam A. A. An-Na’im (Ed.), Dekonstruksi syariat: Wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan hubungan internasional dalam Islam (Jilid II, hlm. 87–115). LkiS, hlm. 93.

[10] Tibi, B. (2003). Syariah, hak asasi manusia, dan hukum internasional (A. Suhadi & A. Suaedy, Penerj.). Dalam A. A. An-Na’im (Ed.), Dekonstruksi syariat: Wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan hubungan internasional dalam Islam (Jilid II, hlm. 87–115). LkiS, hlm. 98.

[11] Tibi, B. (2003). Syariah, hak asasi manusia, dan hukum internasional (A. Suhadi & A. Suaedy, Penerj.). Dalam A. A. An-Na’im (Ed.), Dekonstruksi syariat: Wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan hubungan internasional dalam Islam (Jilid II, hlm. 87–115). LkiS, hlm. 98.

[12] Quthb, S. (1974). This religion of Islam. Markazi Maktaba Islami, hlm. 6.

[13] Robert D. Lee merumuskan tindakan kelompok dalam aktualisasi pemikiran Quthb dalam 6 tahapan, yaitu: (1) pembentukan elit garda depan; (2) pematangan kesadaran kelompok; (3) pemisahan kelompok dari masyarakat; (4) pengembangan kelompok; (5) perebutan kekuasaan; dan (6) pendirian masyarakat baru. Lihat Lee, R. D. (1999). Mencari Islam autentik. Mizan, hlm. 123.

[14] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 14.

[15] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 146.

[16] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 135.

[17] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 131.

[18] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 143.

[19] Madjid, N. (1992). Islam, doktrin dan peradaban. Paramadina, hlm. 289.

[20] Baso, A. (2002). “Menuju Islam yang otoritatif-otentik: Membaca pemikiran Mahmoud Muhammad Taha.” Dalam Baso, A. (Ed.). Islam 2020: Versi Mahmoud Muhammad Taha. Jaringan Islam Liberal bekerja sama dengan Paramadina, hlm. 47–48.

[21] Hidayat, K. (2001). “Mahmud Muhammad Taha: Membaca ulang Al-Qur’an dari Makiyah ke Madaniyah.” Dalam K. Hidayat & A. Gaus AF (Eds.), Membaca pemikiran Mahmoud Muhammad Taha (hlm. 61–88). Jakarta: Paramadina.

[22] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 123.

[23] Thaha, M. M. (1984). Risālat aṣ-ṣalāh. Republican Brothers, hlm. 41-42.

[24] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 81-82.

[25] Whitehead, A. N. (1929). The function of reason. Princeton University Press, hlm. 37.

[26] Whitehead, A. N. (1974). Religion in the making, The Free Press, hlm. 31.

[27] Whitehead, A. N. (1929). The function of reason. Princeton University Press, hlm. 48-62. Lihat juga Madjid, N. (2017). Kaki langit peradaban Islam. Ciputas Press, hlm. 117–121.

[28] Whitehead, A. N. (1929). The function of reason. Princeton University Press, hlm. 58.

[29] Thaha, M. M. (1984). Tafsīr sūrat al-Kahf wa āyāt min al-Qur’ān al-karīm. Republican Brothers, hlm. 44–45.

[30] Thaha, M. M. (1984). Risālat aṣ-ṣalāh. Republican Brothers, hlm. 68-69.

[31] Freud, S. (1933). New introductory lectures on psycho-analysis (Lecture 31). Dalam J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Hogarth Press, hlm. 80.

[32] Whitehead, A. N. (1967). Adventures of ideas. The Free Press & Collier Macmillan, hlm. 188.

[33] Whitehead, A. N. (1974). Religion in the making, The Free Press, hlm. 86.

[34] Whitehead, A. N. (1967). The aims of education and other essays. The Free Press, hlm. 279.

[35] Fromm, E. (1950). Psychoanalysis and religion. Yale University Press, hlm. 85-86.

[36] Thaha, M. M. (1977). Ṭarīq Muḥammad: al-Ṭarīq ilā al-Insān al-Kāmil. Republican Brothers, hlm. 34.

[37] Schuon, F. (1998). Understanding Islam. World Wisdom, hlm. 107-108.

[38] Thaha, M. M. (1984). Risālat aṣ-ṣalāh. Republican Brothers, hlm. 57-58.

[39] Thaha, M. M. (1977). Ṭarīq Muḥammad: al-Ṭarīq ilā al-Insān al-Kāmil. Republican Brothers, hlm. 96–106.

[40] Thaha, M. M. (1977). Ṭarīq Muḥammad: al-Ṭarīq ilā al-Insān al-Kāmil. Republican Brothers, hlm. 107-108.

[41] Schuon, F. (1994). Memahami Islam (terj. Ihsan Ali-Fauzi & Saafroedin Bahar). Mizan, hlm. 155–157.

[42] Whitehead, A. N. (1978). Process and reality: An essay in cosmology. Free Press, hlm. 344.

[43] Munawar-Rachman, B. (2006). Ensiklopedi Nurcholish Madjid. Jilid 4. Paramadina, hlm. 512.

[44] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 128.

[45] Thaha, M. M. (1987). The second message of Islam (Trans. A. A. An-Na’im). Syracuse University Press, hlm. 150.

[46] Fromm E. (1966). You shall be as Gods: A radical interpretation of the Old Testament and its tradition. Holt, Rinehart and Winston, hlm. 74-75.

[47] Thaha, M. M. (1977). Ṭarīq Muḥammad: al-Ṭarīq ilā al-Insān al-Kāmil. Republican Brothers, hlm. 116.

[48] Thaha, M. M. (1977). Ṭarīq Muḥammad: al-Ṭarīq ilā al-Insān al-Kāmil. Republican Brothers, hlm. 129.

[49] Thaha, M. M. (1977). Ṭarīq Muḥammad: al-Ṭarīq ilā al-Insān al-Kāmil. Republican Brothers, hlm. 142-143.