Oleh: Rachmatullah Arken

Pada dua tulisan sebelumnya Whitehead telah mengajak kita untuk “bermi’raj” menembus langit metafisika untuk melihat bagaimana semesta ini berdenyut dalam tarian concrescence, lalu turun ke bumi untuk menerjemahkan konsep tersebut ke dalam carut-marut ekologi dan kegamangan spiritual kita. Pada bagian ini kita akhirnya tiba pada pertanyaan pamungkas: lalu apa? Apakah Filsafat Proses Whitehead ini adalah “obat segala obat” yang harus kita telan bulat-bulat? Saya kira tidak begitu. Whitehead sendiri barangkali akan menjadi orang pertama yang akan menghujat jika kita menjadikan pemikirannya sebagai berhala baru yang statis. Judul tulisan ini, “Maka Menjadilah!” sengaja saya pilih sebagai panggilan teologis dari ontologi proses untuk terus “menjadi.” Sebab kemenangan dalam kacamata proses bukanlah sebuah titik akhir di mana kita bisa leha-leha sambil kipas-kipas di surga yang beku, melainkan sebuah keberanian untuk terus menerus menceburkan diri ke dalam arus deras gagasan yang baru.

Bagian ketiga dan terakhir dari seri Filsafat Proses ini pun tidak diniatkan untuk menutup diskusi kita, melainkan justru untuk membukanya selebar mungkin untuk pengembangan wacana. Karena itu, saya rasa perlu kiranya kita menelanjangi pemikiran Whitehead, melihat borok dan celah-celahnya, mendengarkan para pengkritiknya, untuk kemudian merenungkan apakah “kosmologi menjadi” ini masih relevan untuk kita bawa sebagai bekal di hari-hari depan. Sebab, mencintai gagasan itu tak jauh beda dengan mencintai pasangan. Kita harus berani melihat kekurangannya secara jujur, agar kita tidak buta dan menyatakan sesuatu itu emas, padahal cuma tahi. Maka, sebelum kita berpisah dengan seri Whitehead ini, mari kita duduk sejenak dalam sunyi, menyeruput kopi, dan membaca ini seraya mencoba melakukan prehensi. Barangkali saja memang ada yang perlu kita buang, atau bisa jadi ada yang bisa kita bawa pulang untuk membangun peradaban mendatang.

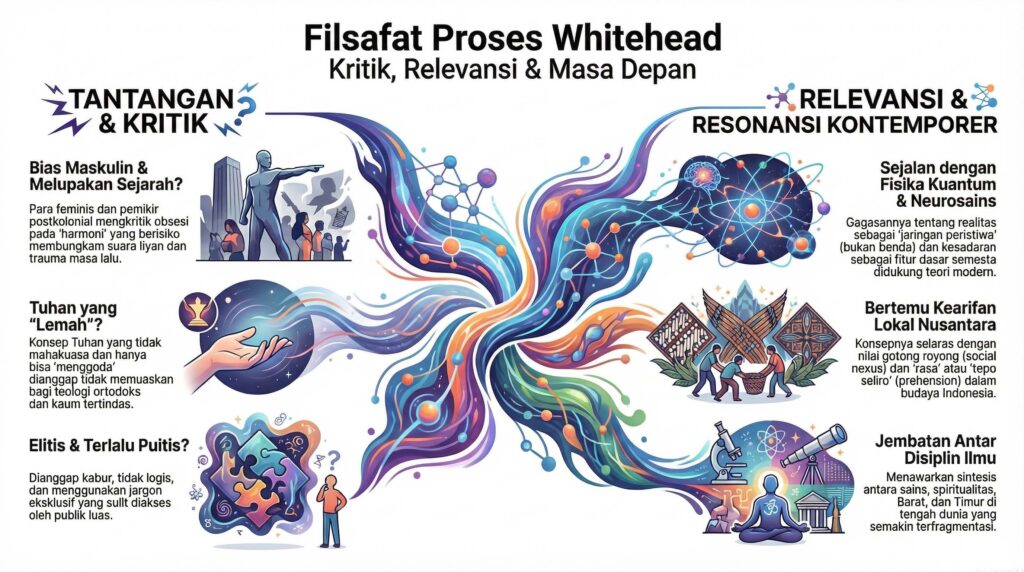

Membaca Kritik atas Filsafat Proses Whitehead

Membaca Process and reality, seperti yang pernah saya rasakan dulu, seringkali memang menimbulkan efek samping euforia intelektual. Saat itu, saya seakan baru saja menemukan “kunci jawaban” untuk segenap isu semesta. Namun demikian, saya juga menyadari bahwa perlu kesadaran kritis ala Descartes, agar proses membaca tidak menjadikan saya langsung taklid buta. Bahwa Whitehead bukanlah K-pop idol yang diikuti karena bisa menyanyi dan menari. Justru karena ontologi proses Whitehead sendiri menekankan pada relasionalitas dan keterbukaan, maka ia sangat rentan—dan memang seharusnya—terbuka terhadap kritik ataupun hujatan. Oleh karena itu, penting rasanya untuk membaca berbagai kritik yang pernah dan terus dialamatkan kepadanya.

Salah satu kritik paling tajam atas pemikiran Whitehead ini datang dari ranah filsafat feminis dan teologi feminis, seperti yang disuarakan oleh Grace Jantzen atau Catherine Keller. Meski sebenarnya Whitehead berusaha membongkar dualisme maskulin (pikiran vs tubuh, subjek vs objek), para feminis ini masih juga bertanya: apakah konsep “Tuhan” Whitehead, yang konon disebut sebagai “kawan yang memahami” benar-benar selamat dari bias maskulin? Benarkah ia juga mampu mengerti perempuan? Para feminis sepertinya kurang yakin. Bagi mereka, konsep concrescence yang menyatukan “yang banyak” menjadi “satu” (the many become one) dicurigai masih membawa hasrat maskulin akan dominasi dan totalitas. Jangan-jangan, obsesi Whitehead terhadap “harmoni” dan “penyatuan” ini sebenarnya hanyalah cara halus untuk membungkam suara-suara liyan yang chaos dan tak mau diatur. Jantzen, misalnya, mempertanyakan apakah metafora “organisme” ini benar-benar inklusif, ataukah ia hanya inklusif bagi mereka yang mau tunduk pada subjective aim sang Tuhan?[1]

Kritik lain yang tak kalah sangar datang dari para pemikir postkolonial, seperti An Yountae atau Mayra Rivera. Bagi mereka, retorika indah Whitehead tentang “kreativitas” dan “kebaruan” (novelty) terdengar agak problematis jika didudukkan di atas tumpukan mayat sejarah kolonialisme. Ontologi yang merayakan “masa depan” dan “proses menjadi” berisiko melupakan trauma masa lalu yang belum selesai. Padahal ada dosa yang harus ditagih, ada dendam yang harus dibayar.[2] Ketika Whitehead mengatakan bahwa setiap momen adalah kesempatan baru, para pemikir postkolonial bertanya: “Kesempatan baru buat siapa?” Bagi korban perbudakan atau penjajahan, masa lalu bukanlah sekadar datum atau data mati yang bisa dengan mudah diolah menjadi novelty. Masa lalu adalah trauma yang terus membayangi. Luka yang tak bisa dilupakan begitu saja. Ada kekhawatiran bahwa filsafat proses, dengan optimismenya yang berlebihan pada masa depan, bisa menjadi alat untuk “mencuci dosa” sejarah, seolah-olah penderitaan leluhur hanyalah pupuk kompos yang diperlukan agar bunga peradaban bisa mekar.

Kita juga tidak bisa menutup mata dari kritik para filsuf analitik yang sejak awal memang memandang sini atas metafisika spekulatif Whitehead. Seperti reviewer jurnal yang hanya ada kata ‘reject’ dalam kepalanya. Bagi tradisi analitik yang memuja kejelasan logika dan verifikasi empiris, pemikiran Whitehead ini dianggap terlalu puitis, kabur, dan tidak falsifiabel. Dan karenanya tidak bermakna. Istilah-istilah aneh yang diciptakan Whitehead, mulai dari actual occasion, prehension, nexus, hingga superject, dirasa kurang membumi. Bertrand Russell, yang notabene adalah “kawan sekantor” Whitehead dalam menulis Principia Mathematica, bahkan merasa Whitehead telah tersesat ke dalam mistisisme yang tidak perlu.[3] Mereka mempertanyakan apakah filsafat Whitehead ini masih logis, atau sudah berubah menjadi puisi teologis? Jika sebuah teori bisa menjelaskan “segalanya” (mulai dari fisika kuantum hingga perasaan rindu), bukankah itu tanda bahwa teori tersebut justru tidak menjelaskan apa-apa? Persis aforisma ulama bahwa orang yang menjawab semua persoalan yang ditujukan padanya, maka hanya ada dua kemungkinan yang berlaku: entah dia bodoh atau memang gila.

Kritik lainnya yang yang bisa jadi lebih terasa bagi mereka yang beragama, adalah kritik teologis mengenai “Tuhan yang lemah.” Dalam upaya Whitehead menyelamatkan Tuhan dari tuduhan sebagai sumber kejahatan (problem of evil), ia melucuti atribut kemahakuasaan (omnipotensi) Tuhan. Tuhan Whitehead tidak bisa memaksa; Ia hanya bisa menggoda (lure). Ia memang menemani, tapi tidak lantas menyembuhkan luka. Bagi teologi ortodoks (seperti Islam) ini adalah pil pahit yang sulit ditelan.[4] Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, di mana genosida terjadi di depan mata dan korporasi merusak alam tanpa ampun, konsep Tuhan yang “hanya bisa menggoda” terasa sangat tidak memuaskan, bahkan impoten. Jeritan orang-orang tertindas seringkali adalah jeritan yang meminta intervensi Ilahi yang pasti, bukan sekadar “teman curhat” kosmik yang ikut menangis tapi tak bisa mengubah keadaan. Apakah Tuhan Whitehead cukup kuat untuk menyelamatkan kita? Atau jangan-jangan, teologi proses ini hanyalah privilege bagi kaum intelektual mapan yang hidupnya sudah nyaman, sehingga mereka tidak butuh Tuhan yang bisa membelah lautan, cukup Tuhan yang estetis saja di pikiran?

Lalu kritik yang harus saya tuliskan juga di sini adalah hambatan bahasa dan elitisme jargon. Whitehead menciptakan sistem bahasa sendiri yang seringkali mengalienasi pembacanya. Kritik ini saya rasa cukup beralasan. Jika filsafat proses mengklaim bahwa “semua entitas saling terhubung,” mengapa bahasanya begitu eksklusif dan hanya bisa dipahami oleh segelintir akademisi saja? Ada ironi di sini. Sebuah filsafat yang berbicara tentang pengalaman (actual entity sebagai tetes pengalaman), justru ditulis dengan bahasa yang sangat jauh dari bahasa keseharian. Hal ini membuat potensi transformatif dari filsafat proses seringkali mandek di ruang diskusi dan gagal menyapa aktivis lingkungan, pekerja sosial, atau santri yang sebenarnya sangat membutuhkan kerangka berpikir baru ini. Tanpa upaya penerjemahan seperti yang saya lakukan dalam seri tulisan ini, filsafat Whitehead terancam menjadi arsip busuk intelektual belaka.

Membayangkan Jawaban Whitehead

Terus terang saya tidak bisa membayangkan wajah pak haji Whitehead yang baper mendapatkan semua kritik tersebut. Sebab sedari awal ada prinsip fallibilism yang dipegang teguh olehnya. Whitehead berkali-kali menegaskan bahwa kosmologi spekulatifnya hanyalah sebuah “pendaratan pesawat terbang” (airplane flight). Kita harus belajar membayangkannya berangkat dari observasi partikular, terbang tinggi ke dalam generalisasi imajinatif, lalu harus mendarat kembali untuk diuji oleh fakta.[5] Whitehead tidak pernah mengklaim infalibilitas pada filsafatnya. Ia sadar betul bahwa setiap sistem metafisika pasti dipenuhi keterbatasan metafora. Karena itu ia dengan tegas menyatakan bahwa tujuan filsafat bukanlah untuk mencapai kepastian, melainkan untuk mencari “aproksimasi” (pendekatan) yang lebih baik dalam memahami kompleksitas peristiwa. kritik-kritik tersebut hanya harus dilihat sebagai bahan bakar baru (datum) untuk proses concrescence filsafat proses ke depannya.

Kritik feminis, misalnya, saya pikir hadir bukan untuk meruntuhkan, melainkan memperkaya pemahaman kita tentang relasi kuasa yang seringkali luput dari mata lelaki tua. Jika Whitehead bisa menjawab, ia mungkin akan berkata: “Justru itulah alasan saya harus menyingkirkan sosok Tuhan penguasa yang koersif! Jika bahasa saya masih terdengar terlalu maskulin, maka bantulah saya menyempurnakannya agar ‘perasaan’ (feeling) benar-benar menjadi raja di atas logika yang membatu.” Begitu pula dengan kritik postkolonial yang mengingatkan orang pada penting memori etika dan ‘penebusan sejarah.’ Whitehead, dengan konsep objective immortality-nya, saya rasa justru akan mengamini bahwa jeritan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia justru abadi dan terus menghantui masa kini sebagai data yang menuntut keadilan. Whitehead juga tidak akan meminta orang untuk melupakan trauma kolonial demi masa depan, melainkan merangkul trauma itu sebagai datum yang harus diolah menjadi kebaruan yang menyembuhkan.

Sementara kritik para filsuf analitik yang menuduh pemikirannya terlalu abstrak dan tak nyata, sebenarnya sedang memaksa kita untuk lebih tegas dalam berbahasa. Please atuhlah, Whitehead ini adalah matematikawan yang pernah menulis ribuan halaman rumus logika bersama Russell, pasti tahu betul harga presisi bahasa. Karena itu saya harus membayangkan Whitehead akan menjawab kritik ini seraya menggaruk kepala: “Iya, ketepatan itu penting, tapi kejelasan yang berlebihan seringkali membunuh kedalaman.” Jawaban seperti inilah yang bisa saya bayangkan dari Whitehead. Bahasa manusia harus dilihat sebagai perkakas yang gampang retak untuk menangkap realitas yang cair. Kita juga harus belajar menyadari bahwa ada wilayah pengalaman, seperti seni, Tuhan, dan rindu, yang semua itu tak akan pernah muat jika dipaksa masuk ke dalam kotak logika formal yang kaku.

Sikap terbaik dalam membaca kritik terhadap Whitehead adalah dengan menjadikannya sebagai lure atau godaan untuk merevisi dan mengembangkan filsafat proses itu sendiri. Saya sendiri merasa tidak perlu membela Whitehead mati-matian, sama halnya tidak perlu memasukkan hal-hal yang bisa dibeli ke dalam hati. Pengkhianatan terbesar terhadap filsafat proses adalah ketika ia dibiarkan mandek dan dirasa sempurna, sementara kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Jika Whitehead mengajarkan bahwa “hakikat realitas adalah proses,” maka filsafatnya sendiri pun harus terus berproses. Ia harus siap didekonstruksi, ditempel, dipotong, dan dimodifikasi agar bisa menjawab tantangan zaman yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Whitehead di tahun 1929 itu. Kesetiaan pada Whitehead bukan berarti hanya sekadar mengulang, melainkan melanjutkan semangat ‘menjadi’ dan bertualang.

Filsafat Proses dan Kondisi Abad Kontemporer

Kritik-kritik sebelummnya memang menjadi ajang uji nyali bagi ketahanan ontologi Whitehead. Terlepas dari apapun jawaban yang bisa kita bayangkan atas kritik-kritik tersebut, kemampuan untuk didialogkan dengan perkembangan sains dan berbagai pemikiran kontemporer sebenarnya adalah bukti bahwa filsafat Whitehead tetap layak dibicarakan. Sebagai contoh, dalam konteks Fisika modern, orang dapat melihat bagaimana pembunuhan “substansi” yang pernah diperjuangkan oleh Whitehead sendirian, kini benar-benar dibunuh oleh fisikawan kuantum seperti Carlo Rovelli. Dalam bukunya The order of time, Rovelli mendeklarasikan bahwa dunia ini tidak terbuat dari “benda” (things), melainkan dari “jaringan peristiwa” (network of events), sebuah pernyataan yang seolah-olah menjiplak konsep actual occasion-nya Whitehead.[6]

Fisika kuantum relasional misalnya menegaskan bahwa sebuah partikel tidak memiliki properti intrinsik saat sendirian. Partikel ini hanya “ada” ketika berinteraksi dengan yang lain. Bagi saya ini sebenarnya merupakan kemenangan ontologi proses Whitehead. Bahwa relasi mendahului eksistensi. Realitas bukanlah setumpuk batu yang dilemparkan dan bertabrakan di ruang hampa, melainkan anyaman peluk-cium antar-elektron yang saling menyapa dalam durasi yang sangat singkat. Ontologi proses Whitehead ini jelas meninggalkan model-model metafisika klasik yang masih menganggap alam semesta bersumber dari materi pertama. Whitehead sudah jauh-jauh hari meledek Aristoteles yang membatasi ontologinya hanya pada yang nyata. Lebih dulu dari Fisika kuantum menyatakannya demikian.

Resonansi pemikiran Whitehead ini juga bergema keras dalam karya Karen Barad, seorang fisikawan sekaligus filsuf feminis yang merumuskan “realisme agensial.” Barad memperkenalkan konsep intra-action (berbeda dengan interaksi), di mana relata (hal-hal yang berelasi) tidak mendahului relasi, melainkan justru tercipta melalui relasi tersebut. Pemikiran seperti ini sebenarnya adalah versi hardcore dari concrescence-nya Whitehead. Bagi Barad, apa yang disebutnya sebagai matter-ing adalah ketakterpisahan materi dan makna.[7] Konsep ini senada dengan kritik Whitehead terhadap bifurcation of nature yang sudah kita jelaskan di tulisan sebelumnya. Implikasi dari pemikiran ini cukup radikal. Sebab ketika kita mengukur sebuah partikel, atau ketika kita menilai sebuah fenomena sosial, kita tidak lagi bisa membayangkan diri kita sebagai penonton belaka. Kita adalah bagian dari aparatus semesta yang sedang membentuk keseluruhan peristiwa. Tidak lagi ada objektivitas murni ala Newton, yang ada adalah tanggung jawab etis atas bagaimana upaya kita membentuk dunia melalui partisipasi nyata.

Dalam konteks kesadaran manusia, filsafat proses juga menemukan kesamaan dalam neurofilsafat kontemporer. Selama ini, sains memang masih sulit menjelaskan soal kesadaran ini. Bagaimana daging otak yang basah dan lembek bisa menghasilkan sensasi rasa sakit atau jatuh cinta? Whitehead memotong kompas dengan panexperientialism-nya. Dalam filsafatnya, kesadaran bukanlah hal ajaib yang tiba-tiba muncul di otak manusia, melainkan fitur dasar dari setiap satuan realitas, hanya derajat intensitasnya yang berbeda. Pandangan Whitehead ini justru mendapat dukungan matematis dari Integrated Information Theory (IIT) yang dikembangkan oleh Giulio Tononi dan Christof Koch. IIT mengajukan tesis bahwa tingkat kesadaran sebuah sistem berbanding lurus dengan tingkat integrasi informasinya (diukur dengan nilai Phi).[8] Itu artinya, semakin kompleks concrescence (penyatuan) data dalam sebuah entitas, semakin tinggi intensitas pengalaman subjektifnya. Whitehead memang tidak sedang berhalusinasi; ia justru sedang memberikan kerangka metafisik bagi neurosains di masa kini.

Petualangan Whitehead ini tentu tidak hanya berhenti di laboratorium intelektual Barat semata. Ketika filsafat proses dibawa pulang ke kampung kita, ke Indonesia, ia sebenarnya justru bertemu saudara lama. Dialog antara filsafat Proses dengan kearifan lokal Nusantara misalnya, akan bertemu pada pandangan yang sama bahwa “rasa” bukan sekadar indra pengecap sambal terasi atau emosi melankolis pasca putus cinta. Rasa adalah instrumen ontologis untuk memahami inti realitas yang melampaui rasionalitas diskursif. Ketika masyarakat berbicara tentang tepo seliro sebagai contoh, mereka sedang mempraktikkan prehension positif secara nyata. Membaca Whitehead, karenanya tidak akan terasa seperti mengimpor barang asing, melainkan ratifikasi kearifan lokal dengan bahasa yang lebih akademik. Actual occasion yang “merasakan” data masa lalu adalah penjelasan filosofis dari mengapa kita harus menghormati leluhur; dan social nexus adalah bahasa lain dari gotong royong. Whitehead membantu kita menyadari bahwa nenek moyang kita mungkin adalah filsuf proses avant-garde yang memang tidak menulis buku, tapi mereka menulis kehidupan.

Pemikiran Whitehead yang dapat bergandengan tangan dengan fisika kuantum, neurosains, dan kearifan lokal ini, pada dasarnya menegaskan bahwa filsafat proses adalah sebuah ontologi kosmopolit. Prinsip proses tidak terkungkung dalam satu sekat budaya atau disiplin ilmu. Ia adalah jembatan yang menghubungkan yang mikro dan yang makro, yang materi dan yang rohani, yang Barat dan yang Timur. Oleh karena itu, ketika ilmu pengetahuan dan polarisasi ideologi semakin terfragmentasi, maka kemampuan Whitehead untuk merajut sintesis tanpa membunuh keberagaman adalah alternatif yang menyegarkan. Kita diajak untuk tidak lagi melihat dunia sebagai kotak-kotak terpisah, melainkan sebagai sebuah simfoni di mana realitas kuantum, otak, dan rasa saling bergerak dalam tarian semesta yang indah. Saya kira inilah sumbangan terbesar Whitehead untuk abad ke-21.

Mensyukuri Tualang Gagasan Whitehead

Kita akhirnya sampai juga di penghujung seri Filsafat Proses ini. Jika Anda merasa ingin muntah membacanya, tenang saja, Anda tidak sendiri. Saya juga begitu. Bagaimanapun, Whitehead sendiri pernah mengakui bahwa bahasa adalah alat yang rapuh untuk menangkap realitas secara utuh. Namun demikian, kepusingan kita itu sebenarnya adalah tanda kehidupan; tanda bahwa kemampuan imajinasi yang selama ini sempat mati oleh dogma, sedang dipaksa untuk hidup kembali. Kita patut bersyukur atas ‘rasa mual’ ini, karena ia menandakan kita sedang serius membaca ulang dan memahami kompleksitas semesta. Kita memilih untuk memandangnya secara baru, bukan semata menyederhanakannya ke dalam slogan dangkal yang menipu.

Mensyukuri Whitehead berarti mensyukuri keberanian untuk bertualang. Whitehead sendiri menyatakan bahwa peradaban mati bukan karena serbuan alien dari luar bumi, melainkan karena manusia kehabisan imajinasi. Gagasan Whitehead tentang Tuhan yang merasakan dan menemani, alam yang hidup, dan masa depan yang terus terbuka dan tak pasti, semua itu adalah undangan terbuka untuk merawat “eros” dalam diri. Sebentuk hasrat purba manusia atas belokan untuk bayangan lurus takdir kehidupan. Whitehead mengajak kita untuk tidak sekadar menjadi penyintas yang numpang lewat begitu saja di dunia, melainkan menjadi pencipta bersama. Keberadaan kita ditentukan oleh apapun goresan yang kita berikan pada kehidupan. Dalam tawaran tualang, kita tidak lagi memikirkan bagaimana selamat sendiri, tapi mencari intensitas dan kualitas untuk hidup yang lebih berarti.

Saya akan menutup seri Filsafat Proses dana ajakan untuk ‘menjadi’ ini dengan gagasan terakhir Whitehead, yaitu tentang damai diri. Apa yang dimaksud oleh Whitehead dengan damai ini bukanlah tidur nyenyak tanpa gangguan atau mimpi, melainkan kemampuan merajut harmoni dengan segala kontradiksi. Bagi saya ini adalah kedewasaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam setiap proses ‘menjadi’ pasti ada yang ‘hilang’ dari diri. Bahwa setiap pilihan mengandung pengorbanan, dan setiap kebaruan bisa saja membawa serta tragedi. Damai ala Whitehead adalah keyakinan bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia. Setiap langkah perjalanan ini, dalam consequent nature Tuhan akan tersimpan abadi. Damai inilah yang kita cari di tengah dunia yang tak baik-baik saja. Damai pula yang seharusnya menjadi pilihan ketika berbagai krisis dan bencana begitu rentan mengajak kita untuk putus asa. Kita belajar untuk mencintai dunia bukan karena ia sempurna, tapi justru karena ia sedang dan terus berproses menjadi.

Pustaka

Jantzen, G. (1998). Becoming divine: Towards a feminist philosophy of religion. Manchester: Manchester University Press.

Keller, C. (2003). Face of the deep: A theology of becoming. London: Routledge.

Yountae, A. (2016). The decolonial abyss: Mysticism and cosmopolitics from the ruins. New York: Fordham University Press.

Rivera, M. (2007). The touch of transcendence: A postcolonial theology of God. Louisville: Westminster John Knox Press.

Russell, B. (1959). The evolution of my philosophical development. London: George Allen & Unwin.

Griffin, D. R. (1976). God, power, and evil: A process theodicy. Philadelphia: Westminster Press.

Whitehead, A. N. (1978). Process and reality: An essay in cosmology (Corrected edition). New York: The Free Press.

Rovelli, C. (2018). The order of time. London: Allen Lane.

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham: Duke University Press.

Koch, C. (2019). The feeling of life itself: Why consciousness is widespread but can’t be computed. Cambridge, MA: MIT Press.

Endnote

[1] Kritik feminis terhadap konsep Tuhan dan maskulinitas dalam filsafat proses ini dapat dibaca dalam: Jantzen, G. (1998). Becoming divine: Towards a feminist philosophy of religion. Manchester: Manchester University Press. Lihat juga upaya Catherine Keller yang mencoba merekonstruksi teologi proses dari sudut pandang teologi-feminis yang lebih chaotic namun kreatif dalam: Keller, C. (2003). Face of the deep: A theology of becoming. London: Routledge.

[2] Mengenai kritik postkolonial dan teologi politik yang menantang optimisme “becoming” ini lihat: Yountae, A. (2016). The decolonial abyss: Mysticism and cosmopolitics from the ruins. New York: Fordham University Press; dan Rivera, M. (2007). The touch of transcendence: A postcolonial theology of God. Louisville: Westminster John Knox Press.

[3] Untuk kritik dari tradisi analitik dan friksi antara Whitehead dengan tradisi logika modern, referensi klasik bisa dilihat pada: Russell, B. (1959). The evolution of my philosophical development. London: George Allen & Unwin, di mana Russell menyatakan kekecewaannya pada arah mistis Whitehead.

[4] Diskusi mengenai “Tuhan yang lemah” dan masalah kejahatan (theodicy) dalam teologi proses dapat dibaca dalam: Griffin, D. R. (1976). God, power, and evil: A process theodicy. Philadelphia: Westminster Press.

[5] Mengenai metode filsafat sebagai “penerbangan pesawat” (airplane flight) dan falibilisme metafisika ini bisa dilacak dalam ungkapan Whitehead bahwa: “Metaphysical categories are not dogmatic statements of the obvious; they are tentative formulations of the ultimate generalities.” Lihat Whitehead, A. N. (1978). Process and reality: An essay in cosmology (Corrected edition). New York: The Free Press, hlm. 4-6.

[6] Kesamaan visi antara fisika kuantum relasional dengan penolakan Whitehead terhadap materialisme statis ini dapat dibaca lebih jauh dalam: Rovelli, C. (2018). The order of time. London: Allen Lane.

[7] Barad secara eksplisit mengutip Whitehead dalam beberapa bagian untuk mendukung argumennya tentang keterkaitan materi dan makna. Untuk pendalaman mengenai realisme agensial dan konsep intra-action yang beresonansi dengan ontologi proses ini, lihat Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham: Duke University Press.

[8] Diskusi mengenai hubungan panpsychism (atau panexperientialism) Whitehead dengan teori kesadaran modern seperti IIT dapat ditemukan dalam: Koch, C. (2019). The feeling of life itself: Why consciousness is widespread but can’t be computed. Cambridge, MA: MIT Press. Meskipun Koch berangkat dari neurosains, kesimpulannya tentang panpsychism sangat dekat dengan visi Whitehead.