Oleh: Bambang Q. Anees

Bagaimana Mi‘rāj digambarkan oleh Filsuf Muslim Modern?

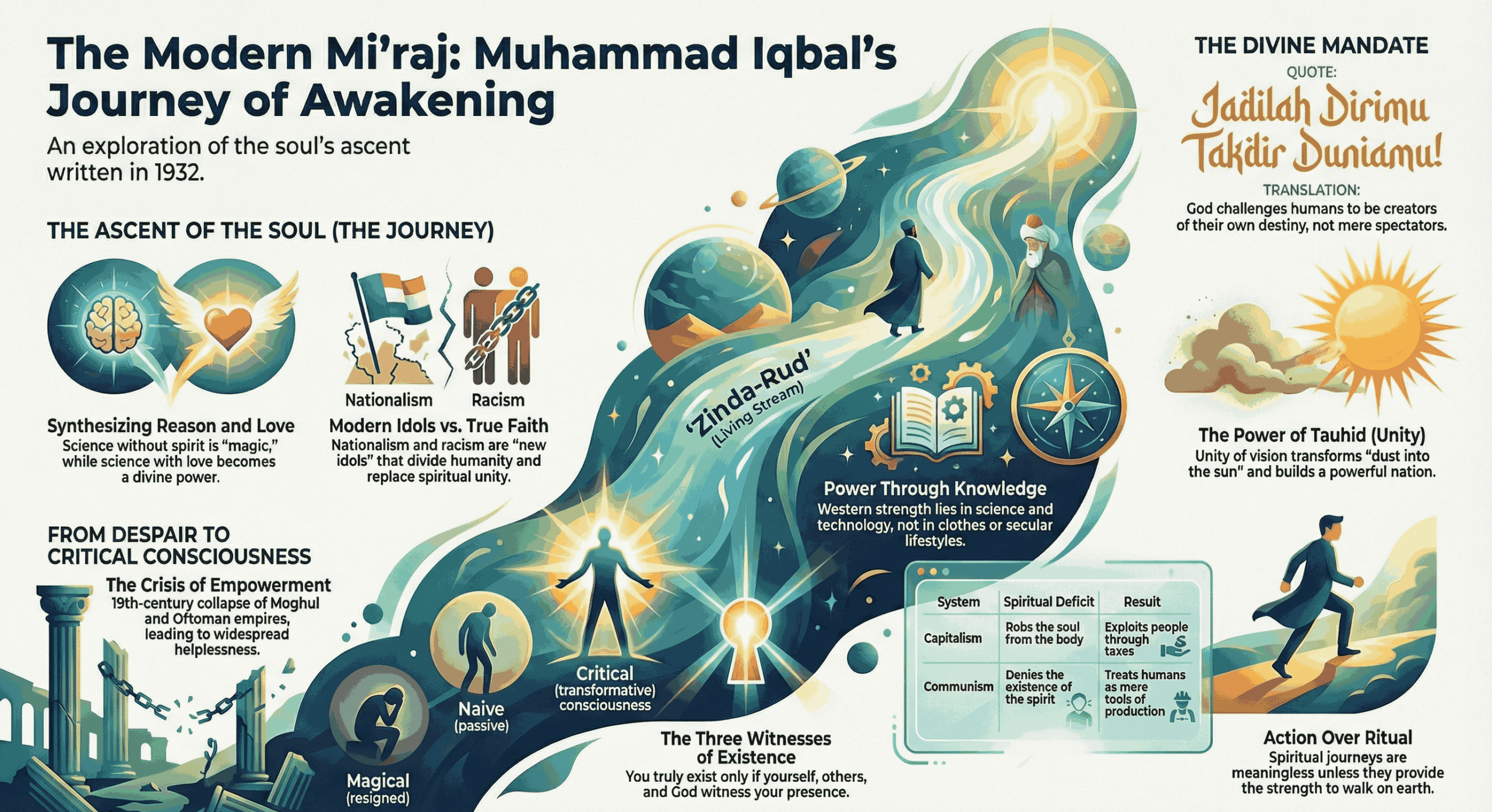

Bayangkan jika Anda berada pada abad ke-18-19. Anda mengalami penaklukan Napoleon ke Mesir pada 1798 yang membuat keperkasaan Mamluk hancur. Lalu pada tahun 1857 kerajaan Islam Moghul hancur oleh British East India Company (BEIC). Setelah itu, Muslim di benua kecil India yang semula berdampingan dengan Hindu-Budha terus berkonflik sampai saat ini. Sebenarnya saat itu masih ada kesultanan Utsmaniyah Turki, namun memasuki awal abad ke-19 kekuasaannya semakin menurun. Bahkan, kekhalifahan dibubarkan pada 3 Maret 1924. Umat Islam benar-benar tanpa pusat kekuasaan, negara-negara yang berpenduduk Muslim menjadi negeri jajahan Eropa. Situasi saat itu tidak hanya hilangnya kuasa, namun juga melemahnya kepercayaan pada iman seiring dengan naiknya ilmu dan teknologi.

Jika Anda berada dalam situasi itu, kira-kira apa yang Anda lakukan?

Secara umum semua Muslim akan merasa tidak berdaya, pasrah, dan mengeluh, “ini sudah takdir Tuhan, mau apalagi?”. Paula Freire menyebut keluhan ini sebagai kesadaran magis yang menganggap masalah sebagai sesuatu yang tak dapat diubah. Pikiran kedua adalah ikuti arus, “kita sudah kalah, satu-satunya cara: ikuti saja arus yang ada. Melawan tidak mungkin menang, buang-buang waktu. Belum lagi ada resiko kita akan mati dan disingkirkan dari peradaban”, kira-kira begitu argumennya. Paulo Freire menyebut ini sebagai “Kesadaran Naif” yang tahu masalah, namun memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Pikiran ketiga, ini dimiliki segelintir orang, adalah mengidentifikasi penyebabnya lalu mencoba untuk mengubahnya (Freire menyebutnya “Kesadaran Kritis”), seraya mentransformasikannya untuk mengubah kenyataan (“Kesadaran Transformatif”—kesadaran keempat).

Dimanakah Anda di tengah ragam kesadaran ini?

Saya ragu akan memilih kesadaran ketiga dan keempat, saya mungkin akan lebih memilih jalan mudah: menyerah dan ikut arus. Tapi Muhammad Iqbal (1877-1938) memilih kesadaran kritis. Pertama, ia meradang dan marah pada Tuhan, mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan kejayaan jatuh ke pihak lain. “Bukankah kami telah memujamu, mendukung agamamu? Kenapa tidak ada keajaiban Tuhan saat umat Islam menghadapi masalah?”, demikian kira-kira yang dituliskan Iqbal dalam puisi Syikwa (1909). Namun pada tahun 1913, Iqbal menulis jawaban atas puisi Shikwa dalam judul “Jawab-i Syikwah” (jawaban Tuhan atas doa Syikwa) yang menekankan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh mentalitas yang semakin menjauh dari Tauhid. Lalu pada tahun 1932, Iqbal menulis Javid Nama, sebuah puisi panjang mengenai Mi‘rāj.

Mari kita simak bagaimana Mi‘rāj dibicarakan dalam situasi krisis modern.

Pembuka Javid Nama

Javid Nama dibuka dengan doa keluhan dan permohonan Iqbal pada Tuhan. Doanya lebih lembut dari yang ditulis dalam Syikwa, namun bertitik tolak dari kondisi keterpurukan umat Islam.

Ya Tuhan! Kau adalah kekasihku

Wajah-Mu adalah imanku dan Al-Quran-ku.

Biarkan aku dapat melihat-Mu,

Karena kau adalah matahari,

dan matahari tak bakal kehilangan apapun dengan memancarkan sinarnya.

Penyair filsuf ini memohon pertemuan dengan Tuhan, ia tak mau sekadar terlibat dalam tanya jawab. Seraya ia merayu:

Jiwa penuh gairah seperti jiwaku tidak dapat ditemukan di zaman ini,

ketika orang-orang terkekang oleh akal.

Terangilah kegelapan hatiku dengan cahayamu seperti bulan.

Berabad-abad hidup mesti menggeliat-geliat sendiri,

Hingga jiwaku gelisah parah

…

Dalam hidupku selama ini, aku hidup terpisah seorang diri

Singkapkan apa yang ada jauh di sana, di balik bentangan kaki langit

Bukakanlah pintu-pintu yang tertutup dalam pandanganku selama ini

Biarkan bumi gelap ini ikut memiliki rahasia segala yang suci di langit tinggi

…

Tuhan, Kami mencari-Mu dan Kau…

jauh dari penglihatan kami

Bukan… Aku keliru…

Kami buta dan berlagak mencari-Mu, dan Kau sebenarnya ada

Maka singkapkanlah tabir segala rahasia ini…

Doanya adalah doa memohon Mi‘rāj, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Penyair ini sadar bahwa akal saja tak dapat membuat pertemuan dengan Tuhan terjadi, karena itu ia memohon dilengkapi cinta.

Kau sudah berikan aku akal budi,

jangan nanggung… berikan pula kegilaan padaku

Tunjukkan jalan ke arah mabuk-riang-ruhani kepadaku

Bagi penyair ini pengetahuan tanpa cinta membuat hidupnya seperti Sulap Samiri, pengetahuan tanpa Roh menjelma menjadi sihir: “Tanpa wahyu, orang bijakpun akan tersesat jalan … akal budi membuat insan terbuang, agama merawatnya”.

Tuhan,

Engkau cahaya kegemilangan abadi, kau seperti bunga-bunga api

Hanya sehembus dua hembus nafas ada pada kami, itupun bukan milik sendiri

Engkau yang sama sekali tak mengenal pergulatan hidup dan mati

….

Hamba ini yang tak sabar, menaklukkan segala ufuk dunia

Tak merasa puas dengan ada maupun tiada

Aku sesuatu yang fana, jadikanlah aku abadi

Dari keadaanku yang bersifat duniawi, jadikanlah aku bersifat surgawi

Limpahi aku dengan ketepatan, baik dalam kata maupun perbuatan

Jalan-Mu begitu terang dan lempang—beri kekuatan buatku berjalan

Doa itu terjawab dengan kemunculan Jalaluddin Rumi, Sufi Cinta, dari abad yang lampau. Rumi membimbing penyair filsuf ini dan memberikan wejangan. “Jika kau ingin abadi, kau harus memperbaiki keberadaanmu. Kau disebut “ada”, jika tiga saksi menyatakanmu “ada”. Tiga saksi itu adalah: (1) dirimu sendiri, (2) orang lain, dan (3) Tuhan. Apakah kau yakini dirimu itu ada, atau masih oleng oleh keraguan dan FOMO—ikut-ikutan dan bukan inisiatif pribadi?. Apakah bagi orang lain dirimu itu ada, atau dianggap tak ada atau bahkan diharapkan tak ada? Lalu di depan Tuhan: jika kau dapat disaksikan oleh-Nya, maka kau akan abadi seperti-Nya. Mi‘rāj adalah saat Rasul Mulia disaksikan Tuhan!”.

“Bagaimana caranya Mi‘rāj?”, tanya Penyair Filsuf.

“Dengan cara lahir, temanku”, kata Rumi. “Kelahiran kembali membuatmu melepaskan diri dari semua belenggu dari dirimu sendiri yang usang”. Ada dua jenis kelahiran, yang wajib dan pilihan. Yang pertama terjadi dengan tangisan dan yang kedua dengan tertawa. Yang pertama adalah pencarian, dan yang kedua adalah penemuan. Yang pertama adalah hidup dan berjalan di antara ciptaan, yang kedua berada di luar semua dimensi sama sekali. “Lahirlah kembali!”.

Penyair filsuf itu merasa tersentak oleh kata-kata Rumi, “Setiap atom tubuh saya gemetar seperti raksa. Tiba-tiba aku melihat surga terbenam dalam satu awan cahaya antara Barat dan Timur”. Penyair filsuf itu kemudian bertemu dengan Zurvan, seorang malaikat dari awan. Ia memiliki dua wajah, satu seperti api dan yang lainnya menyerupai asap. Yang satu bersinar seperti bintang, dan yang lainnya gelap seperti malam. Salah satu matanya terjaga dan yang lainnya tertidur. Sayapnya sangat berwarna, dibuat semarak dengan warna merah, kuning, hijau, perak, dan biru langit. Temperamennya seperti imajinasi. Dalam satu nafas dia melakukan perjalanan antara langit dan bumi. Setiap saat dia mengalami keinginan baru dan membumbung tinggi dalam suasana baru.

Langit Pertama, Bulan

Bersama Zurvan dan Rumi, tokoh “Aku” dalam Javid Nama terbang ke langit pertama. Mereka memasuki langit pertama, yakni bulan yang sunyi. Permukaan bulan dihiasi dengan banyak gunung berapi tetapi tidak ada udara maupun suara yang terdengar. Awannya tidak pernah turun hujan karenanya tidak ada kehidupan. Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka sebuah gua gelap untuk bertemu dengan seorang pertapa India, Vashwamitna (artinya: seorang teman universal). Di sini, Vashwamitna memberikan sejumlah wejangan mengenai kearifan Timur. Diantaranya adalah: “Pengetahuan yang membuatmu lahir ke dunia lain, dapat membuatmu meraih keremajaan baru, raihlah pengetahuan baru!”, “Kekafiran itu kematian, sementara iman itu kehidupan yang terus berperang: menyerang dirinya sendiri bagai macan menerkam kijang”; dan “Si Kafir yang menyembah berhala dengan sepenuh kesadaran hati, lebih bijak dari si beragama yang tidur di tempat suci”.

Perjalanan berlanjut ke tempat lain di Bulan dan bertemu dengan malaikat Sarosh. Malaikat ini memberikan dorongan untuk menghadapi masalah kehidupan. “Dunia fisik hanyalah batu pengasah bagi ego manusia, karena itu jangan jauhi penderitaan dan tantangan Barat: Hadapilah, agar Diri Sejatimu muncul!”.

Perjalanan dilanjutkan ke lembah Yarghamid dan menyaksikan kemunculan “Tawasin” (wasiat) para nabi besar seperti Buddha, Zoroaster, Kristus, dan Nabi Muhammad. Pada tasin Budha ditemukan prinsip Budhisme yang “menolak kehidupan dunia dan mengarahkan pada penemuan keindahan sejati yang terletak pada ‘tindakan dan cita-cita luhur’”. Pada tasin Zoroaster, Penyair Filsuf menemukan visi ajaran bahwa “tugas kenabian adalah membentuk manusia di tengah masyarakat”. Pada tasin Kristus melalui visi Tolstoy, Penyair Filsuf berjalan mengkritik peradaban Eropa yang “membeli tubuh dengan cara menjual jiwa”. Lalu pada tasin Muhammad, Penyair Filsuf mendengarkan “ratapan Abu Jahal di Kabah yang mengeluhkan Tauhid Muhammad karena telah menghancurkan supremasi Suku, Ras, dan berhala-berhala material”.

Langit pertama adalah titik berangkat, Mi‘rāj-nya Iqbal dimulai dari kearifan Timur yang memberi bekal mengenai cara menjalani kehidupan. Iqbal mendapatkan petuah untuk tidak menyerah pada tantangan keterpurukan umat Islam. Perjalanan berlanjut ke “Langit Kedua”, planet kecil yang lahir dari awan: Merkurius.

Langit Kedua, Merkurius

Planet ini memiliki gurun, gunung, dan hutan tetapi mereka tidak tersentuh oleh manusia. Ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang diberkati. Orang-orang suci di masa lalu sebagian besar dapat ditemukan di sini, seperti Fudail, Abu Said, Junaid, dan Abu Yazid Al-Bustomi. Demikianlah, merekapun shalat berjemaah. Orang-orang suci di masa lalu itu menjadi makmum dari shalat berjemaah yang dimami oleh seorang pemimpin Afghanistan, Jamaluddin al-Afghani (1838 – 1897), filsuf penggerak yang memimpikan Pan Islamisme.

Di Merkurius ini, tokoh “Aku” mendapatkan nama baru, yakni Zinda-Rud (arus kehidupan). Zinda-Rud mendapatkan banyak petuah dari Afghani mengenai ajaran Islam. “Beragama itu”, ujar Afghani, “Berarti bangkit dari permukaan debu, sehingga jiwa yang murni dapat menjadi sadar akan dirinya sendiri. Batang rumput memang dari tanah, namun ia membersitkan diri dari tanah dan bertumbuh”. Metafora yang digunakan adalah “rumput” yang berasal dari tanah tapi mampu keluar dan berada di atas tanah itu. Maka, jiwa manusia yang berada dalam tubuh (yang berasal dari tanah) tak seharusnya menyerah untuk bersifat seperti tanah hina. “Siapa yang telah mengatakan ‘Lailaha Illallah’ tak dapat dipetakan dalam batas-batas tata peraturan yang berbatas ruang. Meskipun manusia berasal dari air dan tanah, namun ia harus melewati air dan tanah itu,” ujar Afghani. “Seperti Mawar, anakku, seperti Mawar, manusia harus menyerap warna dan getah. Sayang bila jiwamu mengelana selamanya dalam air dan tanah. Sayang bila jiwamu tak membumbung lebih tinggi dari kedudukan ini.”

Metafora tanah dan rumput ini diluaskan Afghani menjadi keterlepasan umat Islam dari tanah dan air. Peradaban Barat, bagi Afghani, mendorong manusia untuk menjadi warga bagi negara-negara tertentu yang disebut tanah air, padahal manusia seharusnya menjadi warga dunia. Bagi Afghani, manusia seharusnya mengatasi tanah dan air dan menjadi warga dunia dalam aturan Tuhan. Afghani mengkritik Kapitalisme dan Komunisme sebagai sebagai sistem yang hanya mementingkan materi dan kebutuhan fisik tanpa memberikan cahaya bagi jiwa manusia. Komunisme menafikan ruh, sementara kapitalisme merampas jiwa dari tubuh. Kapitalisme menyedot rakyat dengan pajak, Komunisme menyedot rakyat sebagai alat produksi. Keduanya tak mengenal Tuhan, karena itu menipu umat manusia.

Setelah itu, Afghani mendorong Zinda-Rud untuk menemukan semangat seorang Muslim. “Jika ada padamu semangat Muslim sejati, periksa kesadaranmu dan salami al-Quran. Seratus dunia baru terangkum dalam ayat-ayat Quran, seluruh abad termaktub di dalamnya. Sebuah dunia dari Quran dan kesadaranmu, cukup buat zaman ini: ‘raihlah itu!’. Bila hati di dadamu dapat menangkap kebenaran, kau jadi hamba beriman dan menjadi ayat Tuhan. Setiap dunia di dadamu akan berupa pakaian; dan bila dunia menjadi usang di dadamu, Quran akan memberikan dunia baru padamu”. Seraya Afghani mengajarkan cara pandang Qurani, yakni, “Manusia itu wakil Tuhan (khalīfatullāh), pengaturannya harus dengan aturan Allah, Bumi ini adalah bumi Allah, dan ilmunya adalah ilmu Allah”.

“Al-Quran itu mengajarkan ilmu yang dilapisi cinta”, ujar Afghani. “Itulah yang harus diraih. Ilmu tanpa cinta ialah sesuatu yang berwatak setan, penuh kejahatan. Ilmu bersama dengan cinta ialah sesuatu yang bersifat ilahiah, penuh kemuliaan. Ilmu dan hikmah tanpa cinta ialah mayat tak bernyawa. Akal budi ialah panah yang tak pernah menembus sasarannya.”

“Ilmu dan Cinta akan membuat pemiliknya memiliki penglihatan Tuhan”. “Dengan penglihatan Tuhan itu”, tambah Afghani, “Jadikan si buta dapat melihat, ubah Abu Lahab menjadi Haidar yang penuh semangat”.

“Sayangnya para Ulama dan Mubaligh berdagang keingkaran, menjajakan al-Quran untuk untung sedikit,” Sa‘id Halim Pasha ikut nimbrung mengajari Zinda-Rud. Sa‘id Halim Pasha (1865- 1921) adalah seorang penulis inspiratif dan Wazir Agung Kekaisaran Utsmaniyah (1913- 1917). Halim Pasha mendukung Gerakan Turki Muda sekaligus kritis pada gagasan sekularisme. Pasha meyakini Islam memiliki modal untuk mengimbangi peradaban Modern, sayangnya masyarakat Utsmaniyah meninggalkan agama dan budaya masa lalu mereka. “Dalam sikap ramah penjaja Quran itu, ada kulihat Al-Mustafa meratap”, Sa‘id Halim Pasha menambahkan kekesalannya pada para ulama penjual al-Quran.

“Bagi ulama pedagang itu, Quran hanya dongeng semata. Mereka tak ikut memiliki hikmah agama Nabi. Langitnya para penjaja agama itu gelap, tak sebuah bintang pun menyinari. Singkat kata, mereka itu buta citarasa, omongannya tiada manfaat. Perkataannya yang tampak kritis hanyalah memecah belah umat. Dunia pendidikan yang mereka bangun serupa orang yang menghadapi cahaya matahari padahal matanya terpejam buta. Agama penjaja Agama adalah penyelewengan di jalan ilahi”, sambung Halim Pasha. “Maka, resapkan Quran mulia dalam hatimu, itulah bentuk peribadatan sejatimu. Menyiarkan Kalām Allah ialah agamamu. Jadikan dirimu tempat Tuhan berbicara!”

Pada Langit kedua ini, Iqbal melengkapi kearifan Timur dengan kearifan ajaran Islam dan al-Quran. Ada kritik eksternal dan internal yang dilontarkan Iqbal pada langit kedua ini. Dari Afghani ditemukan kritik terhadap peradaban Barat, sementara kritik internal dikemukakan melalui Halim Pasha. Walaupun demikian, Afghani dan Pasha memesankan hal serupa: “kembali pada al-Quran!”.

Pada bagian ujung, Afghani kembali menasihati, “Walaupun agama seperti itu sudah asing, tetaplah tegak pada agama itu … Melangkahlah lebih jauh dari pernyataan ‘tiada’, majulah terus ke arah ‘kecuali’ … Melangkahlah lebih lanjut dari ‘tiada’ bila kalian ‘pencari sejati’. Sehingga kalian mendapat jalan pengukuhan yang tak mati”.

Zinda-Rud pun meneruskan perjalanannya ke langit ketiga.

Langit Ketiga, Venus

Zinda-Rud dan Rumi memasuki langit ketiga yang panas, terbuat dari kobaran api. Di planet ini ada sebuah lembah, rata dan halus, dan tanahnya sangat cair sehingga air menjadi malu. Tempat itu dipenuhi dengan banyak dewa kuno dari berbagai negeri seperti Mesir, Yaman, Arab, dan Irak. Di sini mereka bertemu dengan dewa-dewa kuno seperti Baal dan Mardukh yang bersukacita karena melihat manusia akan kembali memuja berhala-berhalanya. Mardukh tersenyum riang dan berkata, “Manusia telah lari meninggalkan Tuhan, lari meninggalkan tempat suci, sambil meratap nanar … ke belakang, ke masa silam, mencari kesenangan pada pusaka-pusaka purba”.

“Manusia bebas telah jatuh dalam ikatan aral, bergabung dengan tanah air dan berpisah dari Tuhan … wahai dewa-dewa kuno waktu kita telah tiba kembali!”, seru Baal penuh sukacita. Berhala-berhala baru itu adalah nasionalisme dan rasialisme modern yang telah membangkitkan Ahriman (dewa jahat dalam Zoroaster). Nasionalisme dan rasialisme ini membuat manusia modern tetap terjebak dalam penghambaan terhadap identitas kelompok yang memecah kesatuan kemanusiaan.

Zinda-Rud kaget dan geram. Rumi berbisik, “Kau mesti menghancurkan rumah berhala ini sama sekali. … Bangkitlah, Nak!, berpautlah hanya pada jubahku, Nak!” Perjalanan diteruskan ke gunung berlapis es lalu ke samudra Zamrud. Lautan tidak bergerak dan tidak ada gelombang. Rumi menjelaskan, “Ini adalah tempat jiwa-jiwa pembangkang yang hidup dengan aturan kekuasaan nafsunya sendiri dan menyangkal keberadaan Tuhan”. Di kedalaman samudera itu, mereka menemukan Fir‘aun dan Kitchener. Keduanya dihukum di dasar lautan.

Kitchener (1850-1916), Panglima tentara Inggris yang mengalahkan pemberontakan kaum Mahdi di Sudan (1899–1956). Perang itu dipimpin Muhammad Ahmad bin Abdullah atau al-Mahdi mengusir penjajahan Inggris dan Mesir. Perang terus berlangsung bahkan setelah wafatnya al-Mahdi (22 Juni 1885). Gerakan al-Mahdi diteruskan oleh putera al-Mahdi, Abdullah, namun kemudian dikalahkan oleh Kitchener pada Pertempuran Omdurman (2 September 1898). Saking dendamnya Kitchener pada al-Mahdi, ia menggali kuburan al-Mahdi dan membuang tulang belulangnya ke lautan. Karir Kitchener terus menanjak sebagai Panglima Tentara Inggris. Pada 5 Juni 1916, ia menaiki kapal HMS Hampshire menuju Rusia. Di tengah laut, kapal itu menabrak ranjau yang dipasang oleh kapal selam Jerman dan tenggelam di sebelah barat Kepulauan Orkney. 737 orang tewas, termasuk Kitchener tenggelam di dasar lautan menemani Fir‘aun.

Fir‘aun mencerca Kitchener karena tak mau belajar dari kisahnya. “Celakalah kamu yang dibutakan kerakusan yang telah merampas kuburan mutiara dan menikam! Yang mencari kesentosaan dengan berusaha menimbulkan perpecahan. Lihatlah takdir martabat kekuasaan ini, menjadi hina dan tidak ada artinya”. Fir‘aun meratap penuh sesal, “Andai saja aku dapat bertemu dengan pembicara Tuhan lagi, akan kumohon darinya sebuah hati yang sadar mengerti”.

Al-Mahdi muncul di hadapan Zinda-Rud, bersama dengan itu sengatan listrik mengenai Kitschener. “O, Kitchener!”, Mahdi berkata, “Lihat pembalasanku, kau ditolak tanah kuburan kecuali di dasar air payau”. Syaikh Mahdi kemudian berpesan pada Zinda-Rud, “Bangkitlah seperti nenek moyang kalian, jadilah pencipta zaman baru! Hidupkan kembali dalam diri kalian api yang telah mati itu, … Berapa lama kalian akan hidup tanpa rasa bahagia? Berapa lama dengan takdir kalian ada dalam kendali tangan-tangan asing? Berapa lama kalian akan meninggalkan kedudukan kalian yang sejati? Rasul pilihan pernah menyatakan: Bagi insan sejati, hari penderitaan ialah hari pensucian”.

Langit ketiga dijadikan Iqbal sebagai kesadaran akan ancaman. Peradaban modern Barat akan mengembalikan penyembahan berhala berjaya, yang berarti juga menyingkirkan ajaran Islam dari sejarah. Walaupun demikian, Iqbal seperti mengingatkan siapapun yang mengkhianati kebenaran Islam dengan menunjukkan nasib Fir‘aun dan Kitchener. (Bersambung pada Bagian II)