Oleh: Alif Jabal Kurdi

What the anthropology of Islam investigates is, surely, Islam. But to conceptualize Islam as the object of an anthropological study is not as simple a matter as some writers would have one suppose. [Talal Asad]

Pertanyaan utama yang diajukan Talal Asad dalam “The Idea of Anthropology of Islam” ialah “apa sebenarnya yang dimaksud dengan antropologi Islam?” dan “apa yang menjadi objek investigasinya?”. Pertanyaan sederhana ini terkesan ambigu di tengah telah menjamurnya karya-karya antropologi yang menjadikan Islam ataupun Muslim sebagai objek risetnya.

Namun, pada kenyataannya, ia begitu fundamental dan signifikan untuk diapungkan kembali sebagai bentuk evaluasi dan tawaran gagasan baru. Itu yang dilakukan Asad di sini. Sekalipun artikel ini pertama kali terbit pada tahun 1986, ide yang dibawa Asad masih berhasil menarik perhatian para penikmat kajian antropologi agama dan diterbitkan ulang tahun 2009 oleh Qui Parle (sejauh ini, edisi yang dipakai di sini merupakan edisi paling mutakhir yang ditemukan di JSTOR).

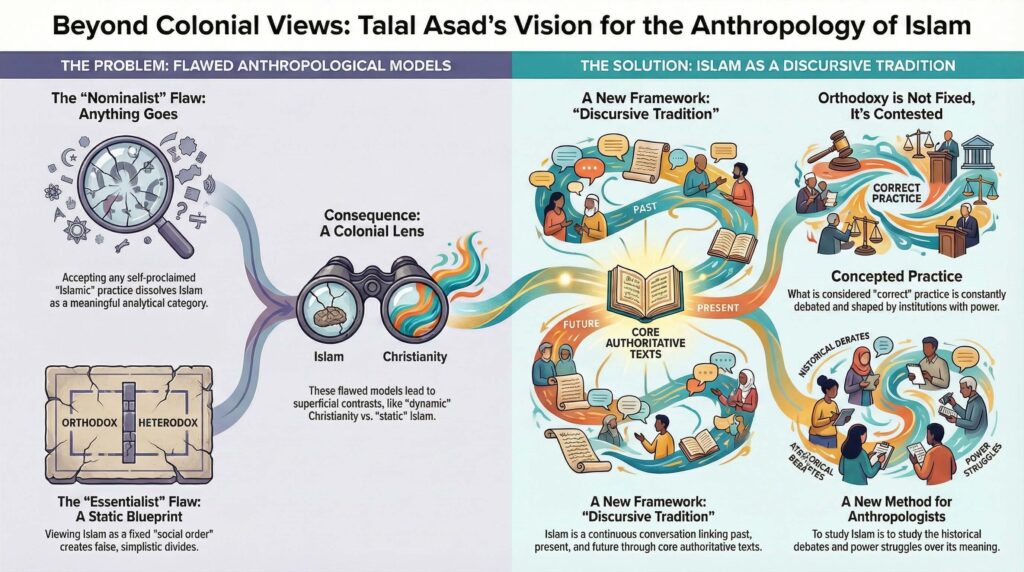

Asad memulai langkah evaluatifnya dengan menyebut tiga kekurangan yang umum terjadi dalam riset-riset antropologi yang mengatasnamakan dirinya sebagai antropologi Islam. Pertama, tidak ada “Islam” sebagai objek teoretis di dalam risetnya. Dalam konteks ini, ketiadaan itu bisa jadi tidak bersifat faktual tapi atas dasar pertimbangan teoretis, sangat potensial ada tapi tidak sesuai dengan apa yang didefinisikan sebagai “Islam”—ala Asad.

Kedua, label “Islam” merupakan atribut yang disematkan dari hasil penerimaan penuh antropolog terhadap pengakuan informannya (nominalis). Perlu dicatat bahwa Asad merupakan seorang muslim dan layaknya muslimin pada umumnya, ia tidak mungkin suka jika ada seorang pemeluk Islam Kejawen tiba-tiba menyatakan ajarannya merupakan hasil tafsiran dari Islam dan diterima begitu saja klaimnya.

Ketiga, Islam merupakan sebuah totalitas historis yang khas dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial (esensialis). Sebagai totalitas sejarah, Islam artinya sudah final dan segala bentuk berbeda dari final form-nya itu ada dianggap heretik. Bagi Asad, poin pertama dan kedua sudah tidak bisa dibenahi, namun yang ketiga masih bisa diperbaiki.

Mengklarifikasi penilaian umumnya, Asad kemudian membawa serta beberapa tokoh yang barangkali ketika itu merupakan figur representatif paling berpengaruh. Namun, yang menarik, Asad tidak ingin membahas poin pertama dan langsung meloncat ke poin kedua. Ia hanya mengatakan bahwa terlalu banyak yang jatuh di tipologi pertama sehingga ‘kayaknya’ tidak layak dibahas karena landasan teoretisnya ketika mengatakan objeknya sebagai Islam itu ndak jelas.

Pada tipologi kedua, Asad memilih dua nama antropolog dengan menyebut serta monografnya: Abdul Hamid El-Zain dengan “Beyond Ideology and Theology: The Search for Anthropology” dan Michael Gilsenan bersama bukunya Recognizing Islam. Bagi Asad, El-Zein telah mengaburkan Islam karena telah menyambut dengan tangan terbuka semua ragam ekspresi yang diklaim oleh para pelakunya sebagai “Islam”. Hal ini didasari oleh model berpikir Levi-Straussian yang menjadikan bahasa sebagai alat standarisasi untuk melihat ragam performasi budaya. Bahasa dan sistem bahasa, dalam pandangan ini, merupakan dua hal yang bertaut tapi dijalankan dengan tanpa adanya kesadaran logis. Maka akan ada relasi arbitrer (sewenang-wenang) antara keduanya dan itu hanya bisa dilacak secara sinkronis, bukan diakronis. Maka tidak heran jika El-Zein menutup artikelnya dengan kalimat, sebagaimana dikutip Asad, “Islam as an analytical category dissolves as well”.

Sama dengan El-Zein, Gilsenan berupaya mengadvokasi seluruh ekspresi heterogen yang melabeli dirinya sebagai “Islam” sebagai sesuatu yang valid dan layak untuk diteliti oleh antropolog. Baginya tidak ada dari ekspresi itu yang boleh dikecualikan dengan dalih “that is not true Islam”. Pandangan Gilsenan kental nuansa kajian sosiologis di dalamnya. Penempatan praktik-praktik beragama yang disebut “Islam” pada ruang-ruang sosial penganutnya merupakan cara yang sama yang dilakukan sosiolog Weberian maupun Durkhemian yang melihat individu tidak bisa terlepas dari struktur sosialnya meskipun titik tolak keduanya berbeda.

Sekalipun Gilsenan bertolak dari pandangan individu yang disebut informan, tapi itu hanya batu loncatan untuk mendeskripsikan sesuatu dalam jangkauan yang lebih luas. Dari sini bisa terlihat jelas bahwa Asad tidak sama sekali menginginkan apabila Islam diidentifikasi sebagai objek analisis dari sebuah kajian dengan bertolak dari sekadar cara pandangan sosiologis yang mengategorisasi agama hanya dari praktik performatif ritual yang diekspresikan oleh pemeluknya sebagai sebuah fenomena budaya, apalagi menganggapnya lahir melalui proses arbitrer yang meniadakan kesadaran logis di dalamnya.

Tipologi ketiga, yang diberi porsi komentar panjang oleh Asad, diisi oleh karya Ernest Gellner, Muslim Society. Istilah “Islamic totality” merupakan ruang tertutup yang di dalamnya terdapat komponen struktur sosial, ajaran agama dan perilaku politik yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam upayanya mengonseptualisasi Islam, Gellner, dengan nalar orientalismenya dan diikuti oleh banyak antropolog zaman itu, melihat Islam dalam kacamata perbandingan dengan Kristen melalui pembagian dua wilayah asal di mana Eropa mewakili Kristen dan Timur Tengah mewakili Islam.

Model antropologi semacam ini akan menyebabkan banyak persoalan metodologis seperti: 1) penilaian marginal bagi komunitas beragama dari dua kubu yang hidup di luar daerah asalnya sebagai sempalan, orthodox dan heterodox; great and little tradition; 2) munculnya asumsi superfisial yang berupaya mengontraskan Islam dan Kristen sebagaimana pandangan Gellner bahwa Islam dan Kristen merupakan blue print dari tatanan sosial pemeluknya, namun Islam dinilai sebagai “mirror image” dari Kristen. Sederhananya, Gellner ingin mengatakan bahwa totalitas Islam menyebabkannya statis dan Kristen karena tidak setotal itu menjadi lebih dinamis. Lalu, ekspresi yang plural dalam komunitas muslim mengindikasikannya sebagai bagian yang menyimpang dari ortodoksi.

Asad secara tegas mengajukan kritik terhadap cara yang dilakukan para antropolog dalam menggeneralisir Islam (the manner in which that generalization is undertaken). Sebab, misalnya, jika antropolog punya imaji soal orthodox dan heterodox dalam Islam serta melihat Islam sebagai cermin terbalik dari Kristen, maka ia akan jatuh pada klasifikasi simplistis yang membagi Islam pada dua wajah berdasarkan pandangan bahwa yang orthodox merupakan “real Islam” karena ia dianggap representasi paling valid dari divinely ordained (scripture) sehingga yang berbeda dengan itu dianggap heterodox.

Kesimpulan demikian ini terjadi sebagai konsekuensi terbalik dari wajah Kristen yang memperlihatkan bahwa ortodoksi dipegang penuh oleh seorang yang dikuduskan, alih-alih pada teks suci. Pandangan ini sangat populer di kalangan murid Gellner dan juga Clifford Geertz. Pra-anggapan ini akan rentan terjebak untuk melihat pergulatan politik dalam Islam sepanjang sejarahnya dalam citra-citra yang dangkal seperti dengan menilai muslim kota sebagai model ideal dari “Islamic totality” dan muslim desa sebagai lawan dari itu.

Maka ketika ada momen yang menggambarkan fenomena konfrontatif antara muslim desa dengan muslim kota akan segera dianggap sebagai upaya heterodoksi menjatuhkan ortodoksi dengan berbagai alasan yang ada di baliknya dan umumnya alasan kapital sosial. Garis demarkasi yang simplistis ini semakin tebal dengan perjumpaan Islam dengan modernitas yang memperlihatkan kecenderungan yang kuat dari muslim kota untuk berpegang teguh pada teks sucinya secara langsung (puritanisme), alih-alih muslim desa yang masih tunduk dan patuh pada otoritas yang dikuduskan karena secara aklamasi dinilai otoritatif.

Sikap eklektis, membuat perbedaan dan persamaan pada satu waktu, seperti yang dilakukan Gellner ataupun Geertz di atas didasarkan pada pandangan esensialisnya tentang totalitarian Islam (Islam as blue print of social order). Pada akhirnya, cara pandang seperti itu gagal menangkap wujud performatif umat Islam yang dinamis dalam bentang sejarahnya yang selalu terkait erat dengan berbagai pertimbangan yang khas di dalam tubuh Islam sebagai sesuatu yang lantas disebut oleh Asad dengan tradisi. Saya kutipkan di sini definisi dari “Tradisi” yang dipilih oleh Asad dan selanjutnya menjadi dasar dari tawaran teoretisnya tentang Islam sebagai tradisi diskursif,

Tradition consists essentially of discours es that seek to instruct practitioners regarding the correct form and purpose of a given practice that, precisely because it is established, has a history. These discourses relate conceptually to a past (when the practice was instituted, and from which the knowledge of its point and proper performance has been transmitted) and a future (how the point of that practice can best be secured in the short or long term, or why it should be modified or abandoned), through a present (how it is linked to other practices, institutions, and social conditions).[Tradisi pada dasarnya terdiri dari wacana-wacana yang berupaya menginstruksikan para praktisi mengenai bentuk dan tujuan yang tepat dari suatu praktik, yang justru karena telah mapan, memiliki sejarah. Wacana-wacana ini secara konseptual berkaitan dengan masa lalu (ketika praktik tersebut dilembagakan, dan dari mana pengetahuan tentang inti dan pelaksanaannya yang tepat telah ditransmisikan) dan masa depan (bagaimana inti dari praktik tersebut dapat diamankan sebaik-baiknya dalam jangka pendek atau panjang, atau mengapa praktik tersebut harus dimodifikasi atau ditinggalkan), hingga masa kini (bagaimana praktik tersebut terhubung dengan praktik, institusi, dan kondisi sosial lainnya).]

Berangkat dari sini, Islam yang dipakai sebagai objek investigasi antropologi Islam harus berupa praktik Islam yang telah diajarkan, dimaknai dan diaktualisasikan serta terlembagakan yang tidak bisa dilepaskan dari wacana dalam tradisi yang telah diwariskan dalam tubuh umat Islam melalui proses referensialnya terhadap al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar dari keberadaan tradisi tersebut. Sederhananya, Islam merupakan peradaban teks (hadharah al-nash, kata Nasr Hamid Abu Zayd). Di sini, Asad telah memulai upaya melepaskan Islam dari kajian antropologi kolonial yang kerap memandang tradisi sebagai,

A fiction of the present, a reaction to the forces of modernity–that in contemporary conditions of crisis, tradition in the Muslim world is a weapon, a ruse, a defense, designed to confront a threatening world, that it is an old cloak for new aspirations and borrowed styles of behavior.

Asad menolak itu dan memberikan klarifikasi bahwa nature dari Islam memang selalu merujuk pada wacana masa lalu yang masih terwariskan sampai hari ini. Selalu ada genealogi pengetahuan di dalam tubuh Islam. Persoalan nantinya ada yang dianggap sebagai ortodoksi dan ortopraksi itu kisah lain. Sebab, sebagaimana tradisi yang akan selalu kontinu di dalam setiap praktik yang dapat diidentifikasi sebagai “Islam”, begitupun juga kontestasi terhadap tradisi itu sendiri.

Pluralitas “Islam” sebagai praktik yang bisa diinvestigasi dalam kajian antropologi Islam tidak mengindikasikan bahwa ada kekosongan tradisi di dalamnya, justru itu menunjukkan bahwa selalu ada heterogenitas upaya umat Islam untuk menghubungkan dirinya dengan tradisi. Lahirnya “pemenang” ataupun praktik yang dianggap “layak” untuk dilakukan hari ini di seluruh dunia Islam, oleh karena itu, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana umat Islam memanfaatkan power untuk melegitimasi hasil yang dipilih dari proses percumbuannya dengan tradisi. Paragraf yang dikutip ini menjadi basis dari argumen di atas,

Wherever Muslims have the power to regulate, uphold, require, or adjust correct practices, and to condemn, exclude, undermine, or replace incorrect ones, there is the domain of orthodoxy. The way these powers are exercised, the conditions that make them possible (social, political, economic, et cetera), and the resistances they encounter (from Muslims and non-Muslims) are equally the concern of an anthropology of Islam, regardless of whether its direct object of research is in the city or in the countryside, in the present or in the past. Argument and conflict over the form and significance of practices are therefore a natural part of any Islamic tradition.[Di mana pun umat Islam memiliki kekuasaan untuk mengatur, menegakkan, mewajibkan, atau menyesuaikan praktik yang benar, dan mengutuk, mengecualikan, melemahkan, atau mengganti praktik yang salah, di situlah letak ortodoksi. Cara kekuasaan ini dijalankan, kondisi yang memungkinkannya (sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya), dan perlawanan yang mereka hadapi (dari umat Islam maupun non-Muslim) sama-sama menjadi perhatian antropologi Islam, terlepas dari apakah objek penelitian langsungnya berada di kota atau di pedesaan, di masa kini atau masa lalu. Oleh karena itu, perdebatan dan konflik mengenai bentuk dan signifikansi praktik merupakan bagian alami dari setiap tradisi Islam.]

Dengan begini, saat ini cukup jelas arah kritik Talal Asad terhadap corak pemikiran semisal Abdul Hamid El-Zein maupun Ernest Gellner, khususnya pada domain ortodoksi. Di satu sisi, Asad menolak pandangan El-Zein yang menyatakan bahwa ortodoksi tidak boleh dijadikan sebagai basis konsiderasi untuk meninjau dan menyeleksi objek investigasi yang disebut “Islam”. Di sisi lain, ia juga merejeksi pandangan esensialis seperti Gellner dan semisalnya yang menyatakan bahwa ortodoksi merupakan hal yang telah ada bersama dengan lahirnya Islam sebagai ajaran agama, sehingga menyebabkan adanya model kajian yang selalu mengonfrontasikan antara Islam ortodoks dan heterodoks sebagai dualitas fenomena partikular yang berada pada dimensi ruang dan waktu yang statis serta pertarungannya demi tujuan memperebutkan pengaruh kapital sosial.

Akhirul kalam, bisa disimpulkan bahwa Islam, sebagai objek investigasi antropologi Islam, menurut Asad ialah fenomena performasi umat Islam yang lahir dari hasil pergumulannya dengan tradisi intelektualnya (Qur’an & hadis beserta produk intelektual interdisiplin yang lahir dari pembacaannya) sepanjang sejarah yang disertai dengan pergulatannya bersama ruang dan waktu serta kontestasi kuasa sebagai satu kesatuan paket yang tidak terpisah antara satu dengan lainnya. Mengkaji “Islam” sebagai objek studi antropologi, berarti harus siap membaca turāst, masuk dalam wahana sejarah Islam yang penuh kontestasi, pemikiran, ideologi dan politik, serta menjelajahi setiap wilayah dunia Islam yang turut serta membentuk identitas komunitas Islam yang khas antara satu kawasan dengan lainnya.