Oleh: Fakhri Afif

Perdebatan diskursif tentang Islam kerap kali gagal dikarenakan sebagian besar kategori yang selama ini digunakan itu problematik. Kita dapat melihat kegagalan tersebut dengan jelas tatkala berhadapan dengan satu adegan konseptual yang sangat sukar untuk diselesaikan oleh definisi mana pun yang begitu mengasumsikan kerapian: Ibn Sīnā—seorang pemikir raksasa Muslim yang berbicara secara sophisticated tentang Tuhan, jiwa, dan kebenaran—justru menyimpulkan tesis-tesis metafisik yang beseberangan secara diametral dengan teologi literal Al-Qur’an, mulai dari kekekalan alam hingga penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Berbagai tesis tersebut lantas dikutuk al-Ghazālī sebagai bentuk kekufuran; namun pada saat yang sama, hampir sebagian besar dari gagasan Ibn Sīnā merembes ke pusat-pusat pendidikan, mewarnai kosmologi, dan ikut membentuk bahasa teologi spekulatif serta imajinasi intelektual umat Islam selama berabad-abad. Adegan seperti ini memaksa kita untuk menunda kenyamanan definisi sempit: ketika sesuatu dapat dinilai “menyimpang” oleh otoritas normatif, mengapa ia tetap memainkan peran krusial sebagai bagian dari dunia makna Islam yang historis?

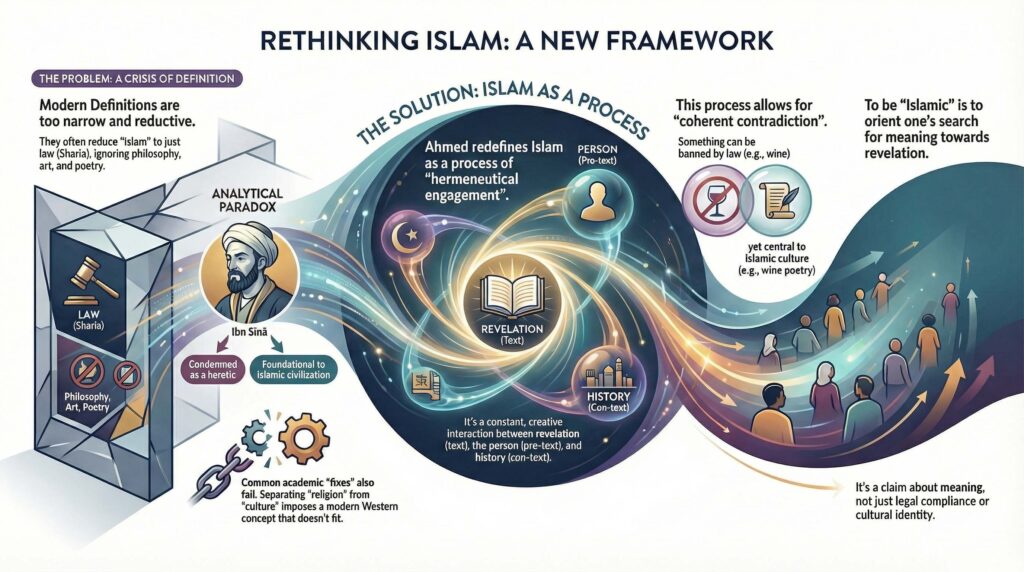

Pada titik inilah proyek intelektual Shahab Ahmed dalam What is Islam?: The Importance of Being Islamic (2016) menjadi sangat signifikan. Dalam buku tersebut, Ahmed tidak berangkat dari pertanyaan teologis-normatif—Islam yang benar menurut Tuhan, melainkan dari kebutuhan mendesak terhadap perangkat analitis untuk memahami Islam sebagai fenomena historis-manusiawi. Orientasi ini perlu dipahami sebagai respons terhadap tuntutan analytical clarity: istilah “Islam” dan “Islamic” dipakai begitu luas dalam studi-studi modern—meliputi hukum, institusi, seni, filsafat, bahkan konfigurasi sosial—namun seringkali tidak disertai dengan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana keragaman, ketegangan, bahkan kontradiksi itu dapat tetap terbaca sebagai “Islam.” Bagi saya, buku ini menjadi signifikan karena ia menantang “common sense” akademik yang terburu-buru menyamakan Islam dengan hukum, doktrin, atau seperangkat norma yang konsisten.

Sejak diterbitkan sembilan tahun lalu, What Is Islam? segera dibaca sebagai intervensi konseptual yang berpengaruh—tidak terbatas pada sekadar monograf sejarah. Hal tersebut tampak dari resepsi akademisnya: Youshaa Patel (2018) mencatat buku ini sebagai pemenang penghargaan “best first book” AAR dan memantik forum esai kritis di tahun yang sama saat diterbitkan. Tidak hanya itu, ia juga menilai karya Ahmed sebagai salah satu dari sedikit buku yang “wajib” dibaca oleh setiap sarjana pengkaji Islam karena kelak akan menjadi rujukan klasik. Pada level pembacaan substantif, Muhammad Souman Elah (2022) menekankan bahwa kontribusi utama karya Ahmed adalah memberi perspektif baru: Islam Balkans-to-Bengal justru dipahami sebagai medan tempat syariah, falsafah, dan tasawuf saling berkelindan, sehingga Islam tidak runtuh menjadi legalisme modern yang dipersempit oleh proyek negara-bangsa. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, ragam resepsi itu juga menandai titik-titik kritis yang reflektif. Michael Pregill (2017) misalnya, menyebutnya sebagai karya monumental yang pengaruhnya akan pervasif, namun sekaligus merekognisi bahwa banyak pembaca—terutama pengajar/peneliti—akan bergulat dengan problem “operasionalisasi” konsep-konsepnya. Sementara itu, Peter Heinegg (2016), sembari memuji keluasan dan keberanian redefinisional Ahmed, menilai gaya argumentasinya sangat abstrak dan prosa “polysyllabic” yang ia elaborasi dapat menjadi rintangan yang sulit untuk dilewati oleh para pembacanya.

Dalam review book ini, saya akan ini mengikuti alur argumentatif yang sengaja dirancang oleh Ahmed. Saya akan memulai dari diagnosis krisis konseptual (Bab 1), kemudian bergerak ke dekonstruksi kategori-kategori modern yang reduktif (Bab 2-3), lalu menuju rekonstruksi model Islam sebagai sistem makna yang berporos pada wahyu dan dihidupi secara konstan melalui pergulatan hermeneutik (Bab 4-5). Setelah itu, saya akan mendiskusikan bagaimana kerangka tersebut diuji pada titik yang paling mengusik—kontradiksi yang koheren dalam Islam historis (Bab 6)—hingga berakhir pada definisi eksplisit tentang “Islamic” beserta implikasi metodologis dan eksistensialnya (bab penutup). Melalui struktur tersebut ini, pertanyaan “apa itu Islam?” akan tampil tidak dalam format pencarian terhadap satu esensi yang seragam, melainkan merupakan pencarian perangkat analitis yang setia pada kenyataan historis Islam yang—merujuk pada intuisi Ahmed—terlalu besar untuk ditundukkan oleh satu kategori tunggal. Bab 1 kemudian menjadi pintu masuk dari pembahasan kita karena di sanalah Ahmed menunjukkan mengapa jawaban-jawaban lama terasa meyakinkan, namun sejatinya menghasilkan kebuntuan konseptual.

Krisis Konseptual

Ahmed memulai ulasannya dengan memindahkan pertanyaan Islam dari ranah normatif ke ranah analitis-historis. Langkah pertama ini menentukan keseluruhan dari proyeknya: ia membedakan pertanyaan teologis—tentang apa yang “benar” di hadapan Tuhan—dari pertanyaan analitis tentang bagaimana Islam hadir, bekerja, dan bermakna dalam sejarah komunitas Muslim. Alih-alih menjadi strategi untuk mengelak dari klaim kebenaran religius, distingsi semacam itu dijadikan Ahmed sebagai strategi intelektual untuk melampaui kekacauan kategori. Apabila “Islam” dipakai sebagai penjelas untuk hampir semua hal yang berkaitan dengan orang Muslim, tetapi tanpa dibersamai definisi operasional yang adekuat, maka Islam lantas berubah menjadi istilah serba-guna yang justru akan kehilangan daya eksplanatifnya. Dengan kata lain, apa yang disajikan oleh Ahmed merupakan tuntutan bagi kejernihan konseptual: ia ingin menjelaskan bagaimana Islam hidup dan bermakna, bukan bagaimana Islam seharusnya.

Dari situ, Ahmed mengidentifikasi krisis koherensi dalam studi Islam modern: “Islam” dan “Islamic” digunakan secara leluasa untuk menunjuk hukum, seni, politik, sains, tasawuf, institusi pendidikan, bahkan geografi sosial. Akan tetapi, pada saat yang sama, perangkat analitis yang menyertainya sering tidak sanggup menampung kenyataan bahwa sejarah Muslim dipenuhi pluralitas, ambiguitas, dan kontradiksi yang tetap dipahami sebagai bagian dari Islam. Pada titik ini, dua sikap ekstrem sering muncul sebagai jalan pintas. Di satu sisi, Islam direduksi menjadi syariah. Ahmed berkomentar, ketika ukuran “Islamic” diidentikkan dengan norma hukum, maka sebagian besar dari ekspresi Islam historis—puisi, seni figuratif, spekulasi metafisika, pengalaman mistik—harus dikeluarkan dari Islam.

Sebagaimana yang dibaca Patel, kegagalan studi Islam modern umumnya berakar pada ‘privileging the prescriptive’—seolah-olah Islam terbatas pada daftar kewajiban—sementara ekspresi eksploratifnya dipinggirkan dari status data Islam. Di sisi lain, Islam dipahami sebagai “budaya” belaka. Dalam perspektif Ahmed, apabila Islam semata-mata merupakan hasil kontingensi sosial-kultural, maka klaim wahyu sebagai pusat orientasi kebenaran menjadi kabur atau bahkan lenyap. Tidak berlebihan jika saya tulisakan bahwa Bab 1 merupakan diagnosis awal atas kegagalan dua ekstrem tersebut: definisi yang terlalu sempit menghapus kenyataan sejarah yang kompleks; definisi yang terlalu longgar menghapus pusat makna yang krusial. Merujuk kepada ulasan Khalil Andani (2017), keseluruhan dari isi buku Ahmed merupakan ‘substantive critique of the field of Islamic Studies’ sekaligus upaya rekonstruksi definisi Islam/Islamic yang cukup luas untuk menampung ragam ekspresi Muslim yang, dalam banyak hal, saling bertentangan satu sama lain.

Untuk memperjelas krisis ini, Ahmed mengajukan contoh yang secara metodologis sangat efektif: Ibn Sīnā dan polemik al-Ghazālī. Ibn Sīnā adalah seorang Muslim yang, dalam potret Ahmad, paling pertama berbicara tentang Tuhan dan kebenaran secara rasional. Pada saat yang bersamaan, ia menempuh jalan yang sering diidentifikasi sebagai menyimpang dari teologi literal—dunia kekal, pengetahuan Tuhan tidak mencakup partikularitas, kebangkitan akhirat tidak jasmani, dan hukum wahyu berfungsi simbolik bagi massa. Tidak aneh jika al-Ghazālī mengecam posisi ini sebagai kekufuran; namun secara historis, pikiran-pikiran Ibn Sīnā justru memberi perangkat konseptual bagi kalām, pendidikan madrasah, kosmologi, dan pembentukan imajinasi religius Muslim selama berabad-abad. Di sini, pertanyaan Ahmed kemudian memainkan peran sebagai “palu” epistemologis: apakah gagasan itu un-Islamic kendatipun ia membentuk peradaban Islam? Atau Islamic sekalipun bertentangan dengan ortodoksi? Dengan berupaya mengguncang dilema ini, Ahmed menanam benih bagi tema besar bukunya: “Islamic” tidak bisa direduksi menjadi “sesuai teks secara literal” atau “diakui oleh otoritas hukum,” mengingat bahwa sejarah Muslim menunjukkan sesuatu dapat diperdebatkan, ditolak, bahkan dikutuk, namun pada saat yang sama tetap bekerja sebagai unsur pembentuk dunia makna Islam.

Bab 1 kemudian merangkum problem tersebut dalam enam pertanyaan yang dapat dibaca sebagai agenda riset seluruh buku. Ahmed bahkan mengajukan salah satu pertanyaannya lewat apa yang ia sebut Hāfiẓian—menjadikan Dīvān Ḥāfiẓ (ghazal tentang anggur, eros, dan sindiran atas kesalehan) sebagai data kunci untuk menguji batas ‘Islamic’ itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lantas dimaksudkan untuk menguji fondasi cara kita menilai keislaman suatu gagasan atau praktik: apa yang “Islamic” dari filsafat Islam; apakah sesuatu menjadi “Islamic” karena isi, pelaku, atau dampak historisnya; apakah Islam identik dengan syariah; bagaimana menjelaskan kontradiksi internal tanpa jatuh pada “Islam sejati vs penyimpangan” atau “islams lokal tanpa pusat”; mengapa “Islam” dipikul sebagai kategori eksplanatif yang terlalu berat dalam penulisan sejarah; dan, pada akhirnya, konsep seperti apa yang mampu menampung keragaman, ambiguitas, bahkan kontradiksi tanpa kehilangan koherensi. Satu kalimat dari Ahmed kemudian mengikat seluruhnya: enam pertanyaan itu sejatinya menguji asumsi modern bahwa Islam bisa, dan bahkan harus, didefinisikan dengan satu ukuran tunggal. Ahmed menahan jawaban final pada Bab 1 karena ia sedang menyiapkan tuntutan konseptual: kita memerlukan konsep yang cukup luas bagi kenyataan Islam yang kompleks, namun cukup terarah untuk tetap memiliki pusat makna.

Sementara Bab 1 menunjukkan bahwa berbagai definisi lama gagal, Bab 2-3 kemudian memperlihatkan mengapa definisi-definisi tersebut gagal, yakni karena kategori-kategori modern yang digunakan hari ini bersifat reduktif terhadap realitas Islam historis yang kompleks.

Dekonstruksi Kategori Modern

Ragam kategori dominan—hukum, budaya, agama, peradaban, sekular—lebih banyak menyederhanakan Islam daripada menjelaskannya. Ahmed membuka Bab 2 dengan menyerang reduksi yang paling berpengaruh dalam wacana modern: Islam dipahami terutama sebagai syariah, sebagai kode normatif halal-haram yang seakan-akan dapat merangkum seluruh pengalaman Muslim. Hal penting yang harus saya tegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan untuk menyangkal bahwa hukum itu penting. Kontras dengan itu, Ahmed hendak menolak klaim bermasalah bahwa hukum adalah pusat tunggal Islam. Reduksi ini, pertama, menghasilkan “Islam” yang sangat modern—sejalan dengan konstruksi negara hukum, kodifikasi, dan imaginasi positivistik tentang aturan, namun justru ahistoris: dalam masyarakat Muslim pra-modern, hukum hanyalah satu register di antara banyak register makna. Kedua, ia menyingkirkan wilayah Islam yang sangat luas—puisi cinta dan anggur, seni figuratif, metafisika spekulatif, pengalaman mistik—yang faktanya hidup sebagai bagian dari dunia Muslim. Ketiga, ia mengandaikan teks bekerja langsung sebagai instruksi mekanistik. Padahal, teks selalu hadir melalui mediasi, perdebatan, dan tafsir; wahyu tidak pernah “jatuh” ke dunia sosial tanpa hermeneutika, demikian tegas Ahmed.

Berpijak dari penegasan tersebut, kita dapat memahami mengapa reduksi hukum seperti di atas akan membuat Islam tampak jauh lebih kecil daripada kenyataan sejarahnya. Ahmed bahkan menelusuri genealogi reduksi Islam yang menyamakannya dengan hukum dalam karya-karya sarjana modern—dari tradisi Islamwissenschaft (c.f., Bergsträsser, Gibb, Schacht, von Grunebaum) hingga pembacaan kontemporer (c.f., Hallaq, Gellner, Messick)—untuk menunjukkan bahwa legalisme itu merupakan hasil pembingkaian konseptual tertentu, bukan kenyataan natural Islam. Mairaj U. Syed (2016) merangkum kritik Ahmed dengan menegaskan, premis yang mengafirmasi legalisme sebagai inti Islam sebetulnya merupakan bias presentis yang membuat tasawuf, filsafat, dan kesusasteraan tampak marginal, lalu memaksa data sejarah (musik, seni figuratif, anggur) dibaca sebagai sekadar non-Islam. Itulah mengapa, dalam pemetaan Frank Griffel (2017), proyek Ahmed juga dapat dibaca sebagai koreksi kritis terhadap warisan diskursif dari Islamwissenschaft yang terlalu sibuk memusatkan Islam pada diskursus preskriptif-ulama, sehingga bentuk-bentuk meaning-making yang-lain termarginalkan sebagai tidak lebih dari sekadar budaya.

Setelah menyingkirkan klaim “Islam as Law” sebagai pusat tunggal, Ahmed menilai dua respons akademik yang tampak solutif, namun sejatinya menyimpan problem struktural. Pertama ialah pendekatan “islams-not-Islam” yang menekankan pluralitas lokal—Islam Jawa, Islam Maroko, Islam Turki, Islam Persia—sebagai koreksi terhadap esensialisme. Di titik ini, Ahmed secara eksplisit mengaitkan kecenderungan pendekatan tersebut dengan argumen antropologis Abdul Hamid el-Zein, sebelum ia beralih untuk menguji solusi terminologis Islamicate yang digagas Marshall Hodgson. Sekilas, pendekatan ini memang terlihat pluralis. Akan tetapi, ia sebetulnya diam-diam tetap mempertahankan hierarki: “Islam” tunggal diposisikan sebagai pusat normatif (teks, doktrin, ortodoksi), sementara “islams” diperlakukan sebagai ekspresi kultural sekunder. Padahal, pengalaman internal komunitas Muslim historis tidak hidup dalam pemisahan hierarkis semacam itu. Mereka sama sekali tidak menilai praktik lokal sebagai varian yang menempel di luar Islam. Sebaliknya, ia merupakan salah satu cara Islam itu hadir. Kedua ialah pembedaan “Islamic” dan “Islamicate” yang berusaha merapikan batas antara yang religius-normatif dan yang kultural-sosial. Ahmed mengakui kegunaan heuristik pendekatan ini, namun sekaligus menolak klaim implisit bahwa budaya dan agama dapat dipisahkan secara stabil: puisi, seni, dan filsafat dalam sejarah Muslim kerap berfungsi sebagai medium pencarian kebenaran Ilahi, tidak sebatas ornamen peradaban. Dua pendekatan ini, oleh karenanya, gagal menangkap fakta mendasar bahwa bagi Muslim historis, budaya sudah selalu dilihat sebagai bagian inheren dari jalan menuju makna Islam.

Kritik Ahmed kemudian bergerak ke arah yang lebih fundamental: ia menguliti dikotomi religion-culture sebagai warisan modernitas Barat, yang lahir dari pengalaman Kristen, sekularisasi institusional, hingga pemisahan gereja-negara. Ahmed menempatkan kritik ini dalam garis genealogy of religion yang juga dikembangkan oleh Talal Asad dan W. C. Smith—yakni bahwa religion sebagai sektor terpisah adalah kategori modern yang tidak netral ketika diproyeksikan ke dalam pengalaman Islam. Ketika dikotomi tersebut dipaksakan pada Islam, maka Islam akan dipersempit menjadi doktrin formal yang berdiri terpisah dari, dan tidak memiliki keterkaitan dengan, estetika, etika, bahasa, dan imajinasi. Padahal, kita semua tahu bahwa dalam sejarah dan pengalaman Muslim, makna Ilahi justru sering bekerja di sana. Dalam ungkapan yang berbeda, Islam tidak bisa dilihat hanya sebagai agama yang memiliki budaya—seolah budaya hanya aksesori yang ditempelkan. Sebaliknya, Islam mesti dipahami sebagai struktur makna yang direalisasikan melalui kebudayaan. Selanjutnya, ketika sebagian sarjana mencoba melarikan diri dari reduksi agama dengan memperluas Islam menjadi “civilization”, masalah lain kemudian mengemuka: Islam berubah menjadi label demografis-geografis yang terlalu luas, sehingga kehilangan daya analitis tentang mengapa sesuatu bermakna Islami. Oleh karena itu, civilization memang dapat menjelaskan skala, tetapi tidak otomatis sanggup menjelaskan signifikansi; keluasan tidak sama dengan menjelaskan.

Bab 3 kemudian melanjutkan pekerjaan dekonstruktif itu pada level yang lebih subtil, di mana Ahmed tidak hanya mengkritik objek (hukum, budaya, peradaban), melainkan membongkar perangkat pikir yang memungkinkan reduksi itu tampak alamiah. Dikotomi religion-secular, misalnya, memisahkan apa yang dalam pengalaman Muslim pra-modern sering menyatu: puisi, filsafat, etika, dan politik tidak otomatis dipahami sebagai sekular dalam pengertian bahwa semuanya bebas dari makna Ilahi, melainkan kerap menjadi ruang refleksi tentang Tuhan dan kebenaran itu sendiri. Sehubungan dengan ini, Pregill mengakui kritik Ahmed atas penyamaan Islam dengan religion sangat kuat, tetapi ia juga menandai bahwa yang paling sulit bagi pembaca akademik adalah mengoperasionalisasikan kritik itu ke dalam praktik riset dan pengajaran yang konkret.

Di tangan Ahmed, dikotomi sacred-profane juga menjadi gagal karena tidak mampu membaca cara yang sakral bekerja melalui ambiguitas: yang tampak duniawi bisa menjadi merupakan metafora bagi yang transenden, dan kesalehan tidak selalu tampil dalam keseriusan ritual. Oposisi theocentric-anthropocentric pun dinilai sebagai menyesatkan: wahyu memang Ilahi, tetapi maknanya selalu dihasilkan melalui agen manusia—penafsir, penyair, filsuf, faqih, teolog, kalangan awam. Sehingga, Islam lebih adekuat jika dipahami sebagai relasi hermeneutik, bukan pilihan biner Tuhan atau manusia. Oleh karenanya, Ahmed sengaja menguji aparatus diskursif klasik—dari Rudolf Otto, Roger Caillois, sampai Mircea Eliade—untuk menunjukkan bahwa oposisi sakral-profan sering gagal menangkap ambiguitas kesucian ketika menjelaskan praktik simbolik Islam. Tambahan kritiknya terhadap konsep Islam as a total social fact—merujuk kepada Durkheim-Mauss untuk menunjukkan bahwa keluasan sosiologis tidak otomatis memberi mekanisme penjelasan makna—dan pendekatan family resemblance—merupakan warisan Wittgensteinian yang bermasalah karena mengambil sikap anti-esensialis namun begitu longgar sehingga menghapus pusat makna—lantas menguatkan kesimpulan dramaturgisnya. Dari sini, saya hendak menegaskan, Bab 2-3 merupakan pembersihan besar-besaran atas ilusi bahwa Islam dapat dirapikan sedemikian rupa tanpa kehilangan substansi historisnya.

Setelah puing-puing kategori lama disingkirkan, Bab 4-5 adalah momen konstruktif di mana Ahmed menawarkan model Islam yang memiliki pusat wahyu, namun cukup elastis, fleksibel, dan luwes untuk menampung pluralitas, diversitas, ambiguitas, bahkan kontradiksi historis.

Rekonstruksi Islam sebagai Sistem Makna

Solusi Ahmed terhadap rancang-bangun diskursus yang telah ia bongkar habis pada bab-bab sebelumnya adalah bahwa Islam merupakan sistem simbolik bagi produksi makna yang berporos pada wahyu, bukan sebagai objek statis. Ia mengawali Bab 4 dengan satu reposisi yang determinan: Islam lebih tepat ketika dipahami sebagai symbol system yang memproduksi makna, bukan semata-mata sebagai himpunan aturan, doktrin, atau institusi. Dalam konteks ini, Ahmed meminjam wacana antropologi simbolik secara kritis: budaya adalah jaringan simbol tempat manusia menafsir realitas; namun Islam bukan sistem simbol yang arbitrer, mengingat bahwa ia berporos pada, dan diproyeksikan melalui, wahyu sebagai klaim kebenaran transenden. Konsekuensi dari reposisi tersebut adalah bahwa hukum, puisi, filsafat, ritual, seni mesti dilihat sebagai medium simbolik yang melaluinya komunitas Muslim memahami Tuhan, mengenal diri, dan mengorientasikan diri dalam dunia. Dengan kerangka ini, Ahmed secara efektif menolak dua sikap ekstrem yang sejak awal membayang-bayangi studi Islam: Islam sebagai teks mati yang menentukan makna sekali jadi, dan Islam sebagai budaya bebas yang kehilangan horizon kebenaran.

Agar kerangka simbolik itu tidak terjatuh pada jebakan relativisme total, Ahmed telah mengantisipasinya melalui konsep nucleus dan core. Dalam hal ini, nucleus Islam adalah wahyu—Al-Qur’an dan figur Nabi Muhammad sebagai pusat otoritatif; sedangkan core-nya adalah orientasi makna yang terus-menerus dihasilkan melalui pergumulan dengan nucleus. Dari situ, kita dapat mengenali letak kelenturan dari apa yang digagas Ahmed: Islam memiliki pusat, namun tidak sempit; ia tetap dapat menampung tensi historis tanpa harus kehilangan rujukan transendentalnya. Bagi saya, klarifikasi teoretis tersebut sekaligus menjadi tempat yang tepat untuk memahami kalimat yang sering disalahpahami—Islam adalah apa pun yang dikatakan Muslim sebagai Islam. Dalam hal ini, Ahmed tidak sedang membela relativisme subjektif; apa yang hendak ia tegaskan adalah bahwa makna Islam tidak eksis di luar praktik penafsiran Muslim, namun praktik itu senantiasa berelasi dengan nucleus wahyu. Tidak semua klaim otomatis sah; akan tetapi klaim-klaim tersebut harus dianalisis sebagai bagian dari proses produksi makna. Eksposisi ini menjelaskan mengapa ekspresi yang berlawanan dapat tetap diidentifikasi sebagai “Islamic.” Sebab, keduanya bergerak dalam horizon wahyu yang sama, sekalipun menghasilkan arah makna yang berbeda.

Dengan fondasi nucleus-core, Ahmed kemudian mengartikulasikan (ulang) Islam sebagai discursive tradition: tradisi yang hidup melalui argumentasi berkelanjutan—tafsir, polemik, kritik, karya sastra, fatwa, filsafat, dan praktik sosial. Istilah discursive tradition sendiri memang ia ambil dari Talal Asad—dan, seperti yang ia akui, Ahmed mengembangkannya melampaui pemakaian awal Asad untuk menampung register estetika-filosofis yang sering tercecer. Tradisi tersebut tidak mempertahankan diri dengan membekukan makna, namun dengan memperdebatkannya. Di titik ini, Ahmed juga membalik pengertian ortodoksi: bukan terutama isi ajaran yang benar dan batas tegas benar-salah, melainkan mekanisme historis tentang bagaimana kebenaran dinegosiasikan dan diotorisasi. Dalam konteks itu, ortodoksi adalah proses sosial-intelektual yang memberi legitimasi pada klaim tertentu dalam konteks tertentu. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dianggap sesat di satu ruang-waktu, namun menjadi arus utama di ruang-waktu yang lain. Dari sini Ahmed mengakhiri Bab 4 dengan penegasan yang menyatukan seluruhnya uraiannya: Islam adalah process, bukan object. Di sana, koherensi Islam berporos pada gerak hermeneutik yang terus berlangsung antara wahyu, manusia, dan dunia; suatu gerak yang dapat menghasilkan kesinambungan sekaligus kontradiksi tanpa perlu direduksi menjadi satu paket doktrin yang final.

Bab 5 kemudian menyediakan “mesin” yang membuat tawaran Ahmed itu bekerja: hermeneutical engagement sebagai modus keberislaman. Aktivitas penafsiran, bagi Ahmed, tidak boleh dilihat sebagai terbatas pada metode filologis kalangan elit, melainkan mesti dipahami sebagai kondisi dasar hubungan seluruh manusia Muslim dengan wahyu—perjumpaan yang menuntut respons, penafsiran, dan penghayatan. Dari situ, Ahmed mencacah sumber makna menjadi tiga dimensi yang saling menegangkan: pre-text (horizon pembaca—bahasa, kosmologi, intuisi moral, pengalaman), text (wahyu), dan con-text (kondisi sosial-historis, institusi, relasi kuasa). Kerangka ini ia perjelas dengan kosakata hermeneutik Gadamer (horizon pembaca) dan bahkan meminjam istilah con-text dari J. G. A. Pocock, sambil menyadari dimensi semiotik (Lotman) dari sirkulasi makna. Sehubungan dengan itu, makna Islam tidak pernah lahir dari teks secara mandiri; ia muncul dari ketegangan produktif antara ketiganya. Hal penting yang perlu saya kemukakan adalah bahwa terdapat setidaknya dua hal yang membuat argumen ini lebih dari sekadar teori interpretasi. Pertama, meaning-making for the self, bahwa hermeneutical engagement membentuk subjektivitas Muslim—cara memahami diri di hadapan Tuhan dan dunia. Kedua, penegasan tentang ambiguitas dan metafora sebagai cara wahyu bekerja, mengingat bahwa realitas Ilahi akan selalu melampaui literalitas, dan oleh karenanya, bahasa simbolik menjadi medium epistemik yang sahih dalam Islam historis. Setelah mesin makna ini dijelaskan, pembaca siap menghadapi stress test yang bagi saya paling “menyengat”: konsekuensi bahwa proses hermeneutik tersebut dapat melahirkan kontradiksi nyata yang disadari.

Apabila Bab 4-5 berupaya mengeksplorasi bagaimana Islam memproduksi makna, Bab 6 kemudian mengambil posisi sebagai eksplikasi terhadap konsekuensi yang sering ingin dihindari: proses hermeneutik itu bisa melahirkan kontradiksi yang disadari—namun tetap koheren sebagai Islam.

Ujian Kontradiksi

Kontradiksi adalah data, bukan gangguan. Dalam uraian Ahmed, Islam historis itu koheren tanpa harus konsisten satu dengan yang lainnya. Berdasarkan itu, kita perlu menempatkan Bab 6 dari buku Ahmed sebagai titik yang paling provokatif dalam proyek intelektualnya. Karena, di sanalah ia menolak asumsi yang begitu mapan dalam nalar modern—baik nalar akademik maupun nalar politik keagamaan. Bahwa, koherensi religius mensyaratkan konsistensi logis atau keseragaman normatif. Sehubungan dengan ini, tesis yang diusulkan Ahmed sangat radikal: Islam historis adalah coherent contradiction. Poin penting yang perlu saya klarifikasi adalah bahwa kontradiksi di sini merujuk pada kenyataan bahwa dalam sejarah Islam terdapat klaim, praktik, dan nilai yang benar-benar saling bertentangan secara literal. Sementara itu, koherensi berarti kontradiksi tersebut tidak acak, tidak merusak, dan tidak membuat Islam runtuh menjadi fragmentasi tanpa pusat. Di sana, ia justru terstruktur secara hermeneutik dan simbolik: kontradiksi dikenali, dinegosiasikan, dan dihidupi sebagai bagian dari dunia makna Islam. Dan, pada saat yang bersamaan, kontradiksi tersebut tetap terhubung pada nucleus wahyu dan kosa kata simboliknya. Menurut saya, keberanian teoretis Ahmed terletak pada konversi ini: ia mengajak kita untuk menerima koherensi sebagai bentuk keterhubungan makna, bukan sebagai keseragaman isi.

Studi kasus yang dipilih Ahmed dengan sengaja bersifat “skandal normatif” agar tidak mudah dinetralisasi: anggur, mabuk, dan kesalehan. Dalam konteks ini, Al-Qur’an memang dengan tegas melarang khamr; diskursus fiqh mengharamkannya secara eksplisit, sehingga dalam rezim hukum, persoalannya tampak selesai. Akan tetapi, sejarah Islam mempertontonkan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja: puisi anggur (khamriyyāt) hadir secara dominan, ditulis oleh penyair Muslim yang saleh, dibaca dan disalin lintas generasi, dinikmati oleh kalangan elit dan kelompok awam, bahkan beredar dalam ruang-ruang yang dekat dengan ulama dan sufi. Untuk menegaskan bahwa ini bukan ‘anomali marginal’ atau ‘penyimpangan pinggiran’, Ahmed menunjuk kepada artefak-artefak material—misalnya kendi anggur Timurid yang berinskripsi ghazal Ḥāfiẓ—sebagai bukti bahwa simbol anggur beredar dan berwibawa di jantung kebudayaan-diskursif Islam.

Dalam kaitannya dengan eksposisi di atas, Griffel memosisikan wine poetry dan ambiguity sebagai bukti paling kuat bahwa koherensi Islam historis tidak identik dengan konsistensi, melainkan—dalam bahasa Ahmed—dengan dinamika makna yang tetap bergerak dalam horizon wahyu. Adegan demikian lantas memaksa kita untuk merombak cara bertanya terkait Islam. Dari situ, kita tidak bisa lagi bertanya “apakah ini benar atau salah?”—karena jawaban normatif sudah tersedia. Sebaliknya, kita mesti bertanya “bagaimana mungkin sesuatu yang bertentangan dengan hukum tetap dipahami sebagai bermakna secara Islam?” Beralaskan itu, saya hendak menegaskan kembali prinsip metodologis yang ditawarkan Ahmed: bila konsep Islam yang kita pegang hari ini tidak lagi sanggup menjelaskan fenomena historis yang aktual, maka yang bermasalah adalah konsepnya, bukan kenyataan itu sendiri.

Upaya “menyelamatkan” koherensi dengan membelah dua ranah—hukum literal versus puisi simbolik—menurut Ahmed juga tidak memadai. Alasannya mungkin terlihat sederhana, namun implikasinya sangat menentukan: dalam praktik sejarah, puisi anggur sering beroperasi secara literal dan simbolik sekaligus, dan ketidakjelasan tersebut perlu dipahami bagian dari cara kerja makna. Pada titik ini, ambiguitas dipelihara, bahkan dirayakan. Ia membuka ruang bagi para pembaca untuk bergerak di antara pengalaman inderawi dan horizon transenden, antara kesenangan duniawi dan metafor spiritual, tanpa harus memutus salah satunya secara tegas. Tidak berlebihan jika Thomas Bauer (2021) mengajukan potret alternatif terkait sejarah Islam pra-modern sebagai a culture of ambiguity (kebudayaan yang toleran, bahkan merayakan, ketaksaan dan ambiguitas). Maka dari itu, Ahmed dengan sengaja membaca tradisi miniatur Ḥāfiẓ Shīrāzī—yang oleh James Morris dan Michael Barry ditafsirkan sebagai permainan ambiguitas—untuk menunjukkan bahwa simbol anggur memang sengaja dirancang untuk berada di zona ketaksaan yang sulit diputuskan melalui distingsi ketat literal-simbolik. Di sini, Bab 6 beresonansi kuat dengan Bab 5: alih-alih memandangnya sebagai cacat yang harus dibersihkan demi kemurnian moral, ambiguitas justru dipahami sebagai fitur konstitutif dalam produksi makna Islam. Islam historis, oleh karena itu, tidak selalu menilai ambiguitas sebagai ancaman bagi kesalehan. Kontras dengan itu, ia justru dapat menjadi medium kesalehan yang beroperasi melalui simbol.

Berpijak studi kasus tersebut, Ahmed menarik diferensiasi yang menjadi kunci bagi pembacaannya: normativitas dan makna merupakan dua rezim yang tidak identik. Dalam hal ini, normativitas menjawab apa yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, makna menjawab apa yang mengorientasikan diri kepada Tuhan, diri, dan dunia—dan keduanya dapat bertegangan tanpa saling menegasikan. Lebih jauh, normativitas itu sendiri tidaklah tunggal. Dalam bentangan sejarah Islam, norma muncul dari diskursus fiqh, tasawuf, adab sastra, etika filosofis, dan praktik sosial; koeksistensi norma-norma demikian menciptakan ketegangan produktif. Maka dari itu, seorang Muslim dapat taat pada hukum sekaligus menghayati puisi yang melanggar hukum tanpa merasa hipokrit, mengingat bahwa yang bekerja di situ bukanlah satu standar tunggal, melainkan beberapa horizon normatif dan simbolik yang saling bersilang. Hal krusial yang mesti saya kemukakan, apa yang sering diabaikan dari semua itu, dan ini juga ditekankan Ahmed, adalah self-awareness: para aktor mengetahui larangan, menyadari ketegangannya, dan tetap menghidupinya sebagai bagian dari Islam. Dengan demikian, Bab 6 memainkan peran sebagai eksaminasi evaluatif terhadap kerangka hermeneutical engagement: tatkala konsep itu mampu menjelaskan kontradiksi yang disadari dan tetap koheren, maka ia terbukti memiliki daya eksplanatif yang reliable (dapat diandalkan).

Setelah Ahmed mengeksplisitkan kontradiksi sebagai struktur internal Islam historis, bab terakhir lantas bergerak ke kesimpulan normatif-analitis dari proyeknya: mengapa istilah Islamic tetap harus dipertahankan, dan apa definisi yang memadai untuknya.

Definisi “Islamic” dan Implikasi

Menjadi ‘Islamic’ adalah klaim orientasi makna kepada wahyu. Ia tidak boleh dilihat sebagai label legal atau identitas politik. Ahmed mengakhiri bukunya pada bab terakhir dengan menanggapi satu kegelisahan yang mengendap dalam studi Islam kontemporer, yaitu istilah “Islamic” yang sering dihindari karena dituduh esensialis, eksklusif, atau sarat akan agenda politis. Sebagai gantinya, sebagian sarjana kemudian lari penggunaan istilah tersebut dan memilih kategori yang dianggap lebih “netral”, seperti “Muslim societies” atau “Islamicate.” Ahmed menilai strategi alternatif tersebut keliru secara intelektual. Baginya, dengan menghapus “Islamic” dari percakapan, hal tersebut berarti menyingkirkan klaim makna dari dalam yang betul-betul dialami, dihayati, dan dihidupi umat Muslim ketika mereka memahami praktik, teks, dan simbol sebagai bagian dari orientasi menuju kebenaran Ilahi. Konsekuensinya, Islam direduksi menjadi fenomena sosial tanpa pusat orientasi kebenaran: menjadi demografi, kebiasaan, atau institusi belaka. Dalam pandangan Ahmed, persoalan utamanya terletak pada konseptualisasi “Islamic” yang buruk; konseptualisasi yang gagal menangkap bagaimana “Islamic” bekerja dalam sejarah.

Berdasarkan itu, Ahmed lalu melakukan pembersihan terakhir terhadap sejumlah penyamaan yang sudah ia kritik sejak awal. “Islamic” tidak berarti semata-mata yang sesuai hukum; tidak pula identik dengan apa yang disahkan oleh ortodoksi dominan; tidak mesti konsisten secara moral atau logis; dan tidak juga harus seragam lintas ruang-waktu. Apabila ragam kriteria tersebut dipaksakan, dampaknya justru menghancurkan deskripsi historis Muslim: filsafat rasional yang membentuk kosmologi, puisi simbolik Persia dan Ottoman, metafisika spekulatif, seni figuratif, serta sejumlah praktik sosial yang ambigu harus dikeluarkan dari Islam. Akan tetapi, rekaman sejarah yang dipaparkan Ahmed justru memperlihatkan sebaliknya: ekspresi-ekspresi itulah yang sering menjadi tempat Islam hidup sebagai pengalaman makna. Dengan menolak definisi sempit tersebut, Ahmed sebenarnya menegaskan proyeksi fundamental bukunya, yaitu bahwa Islam historis tidak bisa dipaksakan menjadi identik dengan satu register saja—misalnya hukum—tanpa kehilangan sebagian besar substansinya.

Di atas penolakan itu, Ahmed kemudian menawarkan definisi positif yang belapis. Sesuatu disebut Islamic bila ia lahir dari pergulatan hermeneutik yang bermakna dengan wahyu Islam; bekerja dalam kosakata simbolik Islam; dan dipahami oleh pelakunya sebagai cara mengorientasikan diri terhadap kebenaran Ilahi. Definisi ini menjadi krusial mengingat bahwa ia secara terang-terangan menolak dua sikap ekstrem yang terus menghantui perbincangan tentang Islam. Ia tidak terjebak ke dalam lubang relativisme, sebab nucleus wahyu tetap menjadi pusat rujukan yang membuat “Islamic” bukan sekadar klaim bebas. Namun, ia juga tidak jatuh ke esensialisme legalistik, sebab core Islam dipahami sebagai orientasi makna yang bergerak dan diproduksi terus-menerus, tidak lagi terbatas pada daftar doktrin final yang memaksa homogenitas. Sampai di sini, saya ingin menegaskan bahwa “Islamic” menjadi klaim makna dari pergulatan hermeneutik-historis Muslim bersama wahyu. Ia terbuka untuk diperdebatkan, dinegosiasikan, dan diotorisasi secara kontinu dalam sejarah, tetapi tidak kosong dan tidak sekadar label sosiologis.

Implikasi dari gagasan Ahmed ini bersifat metodologis sekaligus eksistensial. Terhadap studi Islam, seruannya menuntut perubahan cara kerja: berhenti memisahkan agama dan budaya secara mekanis; berhenti menjadikan hukum sebagai pusat tunggal Islam; dan mulai membaca puisi, seni, filsafat, serta praktik sosial sebagai sumber-sumber produksi makna Islam. Ambiguitas tidak lagi diperlakukan sebagai gangguan yang harus disingkirkan demi definisi yang sederhana, melainkan sebagai data yang justru mengungkap cara wahyu bekerja dalam sejarah manusia. Bagi umat Muslim sendiri, resonansinya begitu terang: menjadi Muslim tidak identik dengan memiliki jawaban monolitik yang steril dari ketegangan, melainkan berkaitan erat dengan, dan begitu banyak ditentukan melalui, keberanian untuk hidup dalam horizon wahyu melalui proses pencarian makna—berdebat, menafsir, gagal, dan kembali terlibat dalam jalan panjang (long route) hermeneutik. Pada akhirnya, saya hendak membaca proyek Ahmed sebagai etika intelektual: mencegah kita untuk memiskinkan Islam demi kenyamanan teori, dan memaksa kita untuk setia pada kenyataan Islam yang hidup—luas, ambigu, dan sering kontradiktif, namun tetap koheren.

Sampai di sini, kita dapat menegaskan bahwa kontribusi buku Ahmed sangat besar. Namun, justru karena kerangkanya yang solid, pertanyaan lanjutan tentang kuasa, institusi, dan modernitas menjadi agenda penting untuk disoroti lebih lanjut.

Refleksi Kritis

Pada bagian ini, saya hendak menunjukkan tiga kekuatan penting dari What is Islam? Pertama, buku ini berhasil menyediakan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan Islam historis tanpa menyerah pada reduksi diskursif yang selama ini menjadi primadona dalam studi Islam modern—baik reduksi legalistik yang menyamakan Islam dengan syariah, maupun reduksi identitarian yang menjadikan Islam sekadar penanda komunitas. Dengan memusatkan perhatian pada Islam sebagai medan produksi makna yang berpusat pada wahyu, Ahmed menawarkan analytical vocabulary yang lebih konsisten dengan komitmen terkait pada bagaimana Islam sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan konkret: sebagai proses hermeneutik yang selalu beroperasi dalam relasi teks, penafsir, dan dunia. Dalam konteks studi Islam, reposisi ini betul-betul mengubah orientasi pertanyaan—dari “mana yang benar” atau “mana yang normatif” menuju “bagaimana makna Islam bekerja dan diproduksi” di dalam sejarah dan pengalaman Muslim.

Kedua, Ahmed menunjukkan keberanian metodologis dengan mengembalikan wilayah yang sering diperlakukan sebagai marginal—puisi, seni, metafisika spekulatif, dan permainan simbolik—ke pusat pembacaan Islam, seraya menolak pembedaan ketat yang memenjarakan estetika ke dalam domain non-religius. Ia memperlihatkan bahwa yang sering disebut “Islamicate” atau “cultural” justru merupakan perangkat epistemik dan eksistensial yang melaluinya komunitas Muslim memikirkan Tuhan, diri, dan kebenaran. Ketiga, tesis koherensi tanpa konsistensi. Alih-alih melihatnya sebagai penyimpangan yang mesti disingkirkan, kontradiksi dipahami sebagai struktur internal yang tetap dapat koheren karena keterhubungannya dengan nucleus wahyu dan tradisi diskursif, sekalipun ekspresi maknanya berbeda, bahkan saling bertolak belakang. Dalam satu tarikan napas, kerangka ini juga mengkritik asumsi modern—baik fundamentalis, modernis, maupun liberal normatif—yang sama-sama menuntut Islam agar “bersih” dari ambiguitas. Sebaliknya, Ahmed memperlihatkan bahwa vitalitas Islam historis justru tampak dalam kapabilitasnya menanggung ketegangan dan ketaksaan makna.

Namun justru karena kerangkanya kuat, beberapa pertanyaan lanjut perlu kita ajukan untuk menguji konsekuensi teoretisnya. Pertama ialah soal kuasa dan institusi. Apabila ortodoksi dipahami sebagai mekanisme otorisasi historis, maka pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah seberapa jauh relasi kuasa-negara, patronase, jaringan ulama, institusi pendidikan, dan kapital pengetahuan membentuk hierarki makna yang kemudian tampak seolah-olah natural dalam tradisi? Ahmed memang menekankan proses otorisasi, namun pembacaan yang lebih rinci terhadap dinamika institusional dapat memperkaya sekaligus mengevaluasi usulannya: kapan suatu klaim menjadi otoritatif karena daya hermeneutiknya, dan kapan karena dukungan struktur kuasa yang menjadikannya dominan? Kedua ialah persoalan operasionalisasi: bagaimana membedakan klaim “Islamic” yang sungguh-sungguh berakar pada pergulatan hermeneutik dengan nucleus wahyu dari klaim yang hanya bersifat identitas atau retoris? Nucleus-core memang memberi kita kompas, namun kasus-kasus ekstrem—misalnya klaim yang mengatasnamakan wahyu untuk menjustifikasi kekerasan, dominasi, atau eksploitasi—menuntut perangkat pembeda yang lebih eksplisit tanpa kembali pada reduksionisme normatif yang ditolak Ahmed. Ketiga ialah jembatan ke modernitas: kerangka Ahmed memang sangat kuat untuk menjelaskan Islam pra-modern yang plural secara institusional dan kaya akan register makna. Namun, bagaimana ia bekerja ketika hukum dikodifikasi negara, ketika agama dipaksa menjadi sektor modern yang terpisah, dan ketika media global mempercepat sirkulasi otoritas serta homogenisasi simbol?

Oleh karena gagasan Ahmed yang sangat kuat, kritik Sulaiman (2018) dan Dagli (2024) justru memperlihatkan di mana stress point teoretisnya berada ketika kita menuntut perangkat yang lebih tajam untuk membaca kuasa, batas, dan operasionalisasi. Sulaiman mengamini ambisi Ahmed untuk keluar dari legalisme, namun menilai bahwa desentralisasi ortodoksi terlalu jauh berisiko melonggarkan batas jahitan yang menjadikan Islam tetap sebagai satu medan makna—yakni sesuatu seperti universal orthodoxy sebagai limit konseptual yang menjaga singularitas Islam. Itu artinya, apabila ortodoksi hanya dibaca sebagai mekanisme otorisasi yang sepenuhnya kontingen, kita bisa kehilangan alat untuk menjelaskan mengapa klaim-klaim yang sangat ekstrem (atau sepenuhnya oportunistik) tetap bisa dipilah sebagai berada “di dalam” atau “di luar” semesta Islam tanpa kembali ke esensialisme sempit. Pada saat yang sama, Dagli mengajukan kritik yang sekalipun bersifat teknis namun berimplikasi secara langsung dengan problem operasionalisasi: idiom modern meaning-making yang dipakai Ahmed dapat menjadi anakronistik ketika diproyeksikan ke kosakata klasik ma’nā. There is no such thing as ma’nā making in Islamic intellectual life, tegas Dagli. Sehingga, analisis tentang bagaimana makna diproduksi berisiko membawa psikologi-bahasa modern ke medan intelektual pra-modern. Apabila kedua kritik ini dipertimbangkan secara serius, konsekuensinya menjadi jelas. Bahwa untuk menjembatani kerangka Ahmed ke dalam konteks modernitas dan untuk membedakan klaim “Islamic” yang sungguh-sungguh secara hermeneutik dari klaim yang sekadar retorika identitas, kita perlu menajamkan dua hal sekaligus—(a) batas ortodoksi yang bekerja sebagai limit non-arbitrer, dan (b) disiplin konseptual dalam menerjemahkan kategori-kategori kunci tradisi (seperti ma’nā) agar perangkat analitisnya tidak kehilangan presisi tepat ketika dipakai membaca kontestasi otoritas kontemporer.

Catatan Penutup

Apabila kita kembali ke adegan konseptual yang membuka ulasan ini—Ibn Sīnā yang dikutuk sebagai zindiq namun menjadi fondasi penting dalam ekologi tradisi intelektual Islam, kita dapat melihat dengan jelas apa yang ingin dipertahankan Ahmed: komitmen pada fakta bahwa Islam historis tidak hidup sebagai satu garis lurus yang selalu konsisten dengan ortodoksi dominan. Sebaliknya, Islam historis itu hidup sebagai horizon makna yang luas, bertingkat, dan sering berada dalam ketegangan yang nyata. Saya menilai bahwa kekuatan utama dari buku ini adalah keberaniannya dalam menuntut kita menerima kenyataan tersebut tanpa perlu harus panik, takut, atau khawatir. Di sana, kontradiksi dibaca sebagai data yang menyingkap cara yang paling subtil terkait bagaimana Islam bekerja melalui hermeneutical engagement bersama wahyu.

Maka dari itu, saya dapat menyatakan bahwa buku ini memiliki nilai yang solid karena ia menyasar struktur studi Islam dan pengalaman para pembaca Muslim sekaligus. Bagi yang pertama, ia menawarkan perangkat konseptual-analitik untuk membaca ulang tradisi—termasuk estetika, sastra, filsafat, etika, dan metafisika—sebagai sumber-sumber produksi makna Islam. Bagi yang kedua (dan juga pembaca non-Muslim yang ingin memahami Islam lebih jujur), buku ini menyediakan cara berpikir yang tidak menjadikan Islam rapuh oleh perbedaan: menjadi Muslim tidak harus berarti hidup dalam identitas “steril” yang memaksa konsistensi, melainkan kesetiaan pada proses pencarian makna yang tidak jarang bersifat paradoks di dalam horizon wahyu. Dengan demikian, buku ini menjadi sangat proporsional untuk direkomendasikan terutama kepada mereka yang bergulat dengan pertanyaan konseptual—para peneliti, pengajar, mahasiswa, dan pembaca serius—yang ingin memahami mengapa Islam historis tidak pernah dapat dimuat sepenuhnya dalam definisi tunggal.

Boleh jadi, warisan paling nyata dari buku Ahmed adalah bahwa ia memaksa disiplin studi Islam untuk memperdebatkan kembali tentang “Islamic”. Dalam konteks ini, Pregill menegaskan bahwa banyak sarjana yang akan berdebat secara intens dengan premis, metode, maupun kesimpulan Ahmed, namun daya guncang itulah yang justru membuat bukunya sangat berdampak. Sementara Patel melihat kekuatan utama What is Islam? pada kemampuan Ahmed memindahkan studi Islam dari obsesi terhadap preskripsi menuju pembacaan yang sanggup menampung bentuk-bentuk eksploratif Islam sebagai produksi makna. Pada saat yang bersamaan, sejumlah pembaca mengajukan koreksi lanjutan yang memperkaya arah riset dari Ahmed. Andani menilai proyek Ahmed, kendatipun berhasil sebagai kritik substantif atas Islamic Studies, memiliki ongkos empiris yang cukup mahal: pembaca dapat menutup buku ini tanpa perlu belajar banyak tentang Islam Syi’ah. Sehingga, pekerjaan rumah yang ditinggalkan Ahmed akan banyak berurusan dengan bagaimana kelenturan kerangka nucleus-core dan hermeneutical engagement itu diuji pada tradisi yang lebih luas. Dan dalam review komparatifnya, Griffel menempatkan karya Ahmed (bersama Thomas Bauer) sebagai dua perspektif baru yang sama-sama menolak narasi “decline” dan sama-sama menonjolkan dinamika ambiguity.

Saya ingin menutup ulasan ini dengan menunjukkan bahwa implikasi yang tidak kalah penting dari buku Ahmed mencakup wilayah intelektual sekaligus praktis: cara kita mengajar, meneliti, dan membicarakan “Islamic” perlu diubah secara menyeluruh. Ketika kita masih menjadikan hukum sebagai pusat tunggal sekaligus standar analitis, kita secara tidak langsung akan terus menghapus sebagian besar data sejarah; tatkala kita terus memisahkan agama dari budaya secara mekanistik, kita akan kehilangan mekanisme makna yang membuat Islam itu hidup dan dihidupi oleh Muslim. Dengan demikian, Ahmed mendorong kita untuk menerima bahwa “Islamic” adalah klaim orientasi makna kepada wahyu yang bergerak dalam tradisi diskursif. Dan, oleh karenanya, memahami Islam menuntut kesediaan untuk memahami ketegangan, ambiguitas, dan kontradiksi melampaui asumsi konvensional—bahwa semuan itu adalah bentuk kegagalan—sekaligus mendorong untuk mulai menempatkannya sebagai bagian dari koherensi.

Daftar Pustaka

Ahmed, S. (2016). What is Islam?: The Importance of Being Islamic. Princeton University Press.

Andani, K. (2017). What Is Islam? The Importance of Being Islamic. Islam and Christian–Muslim Relations, 28(1), 114–117. https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1264769

Bauer, T. (2021). A Culture of Ambiguity: An Alternative History of Islam (H. Biesterfeldt & T. Tunstall, Trans.). Columbia University Press.

Dagli, C. K. (2024). Metaphysical Institutions: Islam and the Modern Project. State University of New York Press. https://doi.org/10.2307/jj.18252670

Elah, M. S. (2022). [Review of Review of What Is Islam? The Importance of Being Islamic, by S. Ahmed]. Islamic Studies, 61(3), 351–354.

Griffel, F. (2017). Contradictions and Lots of Ambiguity: Two New Perspectives on Premodern (and Postclassical) Islamic Societies. Bustan: The Middle East Book Review, 8(1), 1–21. https://doi.org/10.5325/bustan.8.1.0001

Heinegg, P. (2016). The Once and Future Dīn. CrossCurrents, 66(3), 399–402.

Patel, Y. (2018). What Is Islam? The Journal of Religion, 98(1), 114–120.

Pregill, M. E. (2017). I Hear Islam Singing: Shahab Ahmed’s What Is Islam? The Importance of Being Islamic. Harvard Theological Review, 110(1), 149–165. https://doi.org/10.1017/S0017816016000420

Sulaiman, M. (2018). Between Text and Discourse: Re-Theorizing Islamic Orthodoxy. ReOrient, 3(2), 140–162. https://doi.org/10.13169/reorient.3.2.0140

Syed, M. U. (2016). The Problem with “What is …?” Questions, the Literalism of Islamic Law, and the Importance of Being Islamic. Journal of Law and Society, 43(4), 661–671.