Oleh: Fakhri Afif

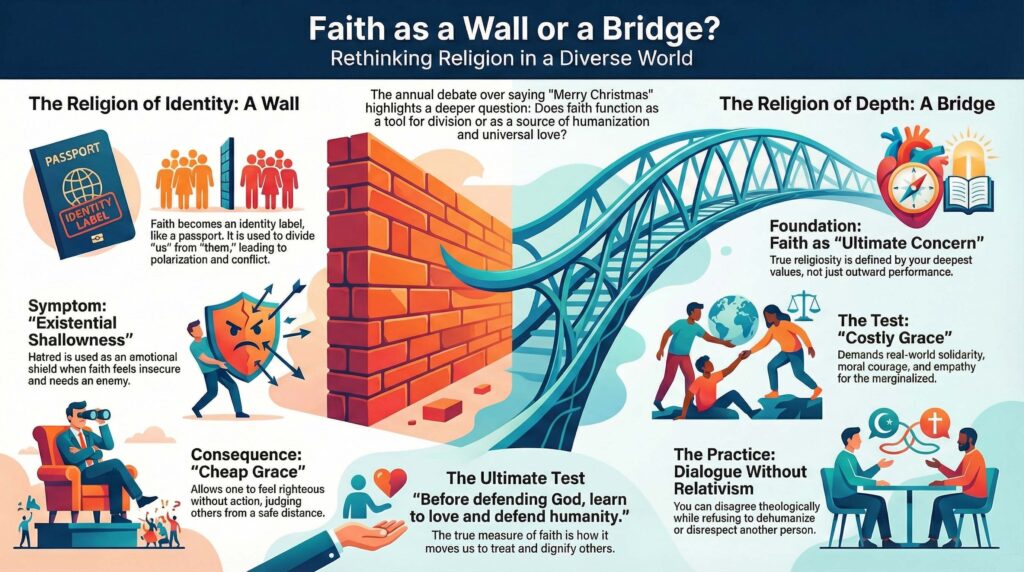

Setiap tahun, perdebatan soal “boleh-tidaknya mengucapkan selamat Natal” muncul terutama di tengah-tengah komunitas Muslim layaknya musim hujan. Ia dapat diprediksi, deras, dan sering meninggalkan genangan emosi. Bagi saya, apa yang sebetulnya menarik dari fenomena demikian, sekaligus juga sangat mengkhawatirkan, tidak terbatas pada bagaimana perbedaan itu mengemuka di kesimpulan hukumnya. Lebih dari itu, ia juga menampilkan sebuah gejala yang lebih subtil, bahwa sebagian orang berbicara seolah-olah Tuhan sedang berdiri tepat di belakang bahunya, mengamini amarahnya, menepuk punggung kebenciannya, dan mengangguk pada vonis-vonisnya. Pada titik itu, masalahnya jauh lebih kompleks dari sekadar etika seremonial. Kita diperhadapkan dengan persoalan terkait bagaimana cara memaknai Tuhan dan cara beragama di ruang publik: apakah iman hadir sebagai daya pemanusiaan, atau justru menjadi mesin legitimasi untuk melukai yang-lain.

Saya ingin mengajak pembaca untuk merenungkan satu contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita: sebuah grup keluarga/komunitas mengirim ucapan “Selamat Natal” demi menjaga kehangatan relasi sosial. Tentu saja, beberapa orang akan memandangnya sebagai terbatas pada sopan santun. Namun, ironinya, selalu ada saja yang membaca ucapan tersebut sebagai ancaman yang akan mengotori keimanan dan merobohkan akidah. Dari contoh tersebut, kita menyaksikan dua imajinasi keagamaan bekerja dengan cara yang sangat bertentangan secara diametral. Yang pertama melihat ucapan sebagai bentuk penghormatan dan perawatan hubungan sosial; sementara yang terakhir melihatnya sebagai kontaminasi identitas yang harus dipagari dengan ketegasan simbolik. Perbedaan tersebut, pertama-tama, tidak terbatas pada persoalan bahasa. Kita perlu memahaminya sebagai persoalan “Tuhan macam apa” yang sedang dibela: Tuhan yang menghendaki kemuliaan manusia, atau Tuhan yang dipersempit menjadi penjaga perbatasan kelompok.

Bertolak dari eksposisi di atas, saya hendak mengajukan tesis yang sederhana dalam tulisan ini, bahwa cinta yang diklaim universal tidak cukup hanya dinyatakan; ia perlu diuji secara serius di berbagai tingkatan. Sehubungan dengan itu, saya hendak merefleksikan tesis tersebut di tiga level: (1) bagaimana kita memahami agama—sebagai label identitas atau kedalaman eksistensi; (2) bagaimana kita berelasi dengan yang berbeda—sebagai ancaman atau sebagai sesama manusia yang bermartabat; (3) bagaimana iman menghadapi kebencian dan politik identitas—apakah menjadi rem moral atau justru menjadi bahan bakar yang menyala. Dalam rangka melewati eksaminasi tersebut, saya akan mengelaborasi empat teolog Kristen modern terkemuka, mulai dari Paul Tillich yang memberi bahasa “kedalaman”; Dietrich Bonhoeffer yang memberi kriteria “uji dunia nyata”; Karl Rahner yang memberi kerangka “dialog inklusif”; hingga Karl Barth yang menjadi kritikus internal agar keterbukaan tidak berubah menjadi relativisme nihilistik yang justru bermuara pada rusaknya normativitas komitmen iman.

Dari sudut pandang filosofis, tiga level di atas sesungguhnya memetakan tiga ranah yang saling mengunci: metafisika (Tuhan macam apa yang kita bayangkan), onto-antropologi (manusia macam apa yang kita akui—sekadar anggota kelompok atau sesama yang coram Deo/setara di hadapan Tuhan), dan etika (buah apa yang lahir dari iman ketika ia bersentuhan dengan kebencian). Melalui peta ini, perdebatan mengenai ucapan “selamat Natal” pun akan saya bingkai sebagai perkara struktur eksistensial yang menghayati keberagamaan: apakah iman bekerja sebagai daya pemanusiaan atau sebagai mesin legitimasi luka.

Apakah Agama itu Label Identitas atau Kedalaman Eksistensial?

Dalam banyak percakapan publik, kita menemukan bahwa agama cenderung diperlakukan layaknya paspor: ia menandai sekaligus membedakan “kita” dari “mereka”, menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus dijaga jaraknya. Cara pandang semacam ini, menurut saya, menempatkan agama sebagai label identitas—penanda sosial yang kuat. Saya perlu mengakui bahwa perspektif tersebut memang kadang berguna untuk memperkuat solidaritas, namun pada saat yang bersamaan juga sangat rentan menjadi alat polarisasi. Paul Tillich, seorang teolog eksistensialis berpengaruh asal Jerman, mengusulkan suatu pergeseran paradigmatik terkait cara pandang kita terhadap agama. Dalam perspektif Tillich, agama senantiasa berurusan dengan, serta terkonsentrasi pada, apa yang ia sebut sebagai ultimate concern—kepedulian tertinggi, orientasi terdalam yang mengikat makna hidup seseorang (Tillich, 1951). Dalam ungkapan yang berbeda, agama adalah “titik berat gravitasi” eksistensi: apa yang paling kita anggap mutlak, apa yang kita pertaruhkan, apa yang diam-diam mengatur rasa takut, harapan, dan cara kita menilai yang-lain. Sehubungan dengan ini, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4:7-8 mewartakan ultimate concern apa yang ideal menurut Yesus, yakni cinta dan kasih sayang: “Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.”

Konsekuensinya dari afirmasi di atas sangat luas. Seseorang bisa terlihat sangat “agamis” dari segi tampilan—hafal slogan, rajin beribadah, fasih mengutip—namun amat dangkal secara eksistensial. Sebab, kepedulian tertingginya tidak diarahkan kepada Tuhan, melainkan terpusat pada rasa aman identitas, status moral, atau kemenangan kelompok. Sebaliknya, seseorang sangat mungkin berada “di luar label” tertentu, namun hidupnya dipandu oleh sentimen moral—kejujuran, kemurahan hati, dan kesetiaan pada kebaikan dan keadilan universal. Poin penting yang perlu saya klarifikasi di sini adalah bahwa Tillich tidak sedang mempromosikan suatu perspektif yang anti-institusi. Sebaliknya, ia sebetulnya ingin mengingatkan kita bahwa label keagamaan tidak otomatis identik dengan, dan memberi pengaruh terhadap, kedalaman. Itu artinya, label agama dapat menjadi kulit yang membungkus kekosongan; atau sebaliknya, ia dapat menjadi bentuk yang menampung kedalaman. Dengan demikian, apa yang menentukan religiusitas kita adalah apa sebenarnya yang menjadi ultimate concern kita?

Pada titik ini, Tillich kemudian menggagas sebuah konseptualisasi ketuhanan bahwa Tuhan merupakan ground of being—dasar eksistensi. Saya menilai bahwa tawaran ini memberikan koreksi yang, kendatipun tidak begitu eksplisit, sangat radikal bagi penghayatan iman kita (Tillich, 1951). Dalam penegasan Tillich, Tuhan tidak boleh dipandang sebagai “benda” yang bisa dipindah-pindahkan dari satu kubu ke kubu yang lain, bukan juga dimiliki oleh sebuah komunitas secara eksklusif yang kemudian dapat digunakan sebagai stempel untuk memutuskan siapa yang layak dicintai. Kontras dengan pandangan dangkal ini, Tuhan sejatinya merupakan fondasi yang memungkinkan segala yang ada: Ia melampaui klaim-klaim kita tentang-Nya, dan justru karena itu tidak bisa dijadikan sebagai aksesoris identitas. Tatkala seseorang berkata, “Tuhan mendukung kebencianku,” sering kali yang terjadi bukan Tuhan yang sedang dibela, melainkan sebuah berhala identitas yang memakai nama Tuhan. Di sana, nama Ilahi disempitkan dalam, dan dibajak untuk, pemutlakan kepentingan manusiawi, seperti gengsi kelompok, rasa terancam, atau kebutuhan psikologis untuk merasa paling benar.

Sehubungan dengan itu, Tillich dengan sangat piawai menghantam tepat ke titik krusial tersebut: kita membutuhkan “Tuhan di atas tuhan-tuhan teisme”—yakni Yang Ilahi yang melampaui semua gambar-gambar Tuhan yang kita fabrikasi demi kenyamanan. Tatkala “Tuhan” sudah bisa dipakai sebagai stempel untuk menghina, besar kemungkinan yang sedang bekerja bukan lagi Yang Ilahi, melainkan tuhan ideologis—berhala konsep yang dibentuk oleh ketakutan dan kebutuhan untuk memenangkan ego.

Berpijak pada eksplorasi di atas, kita dapat mengimajinasikan suatu diagnosis filosofis bahwa kebencian terhadap yang-lain yang dibersamai dengan perasaan paling suci adalah gejala KEDANGKALAN EKSISTENSIAL (Tillich, 1952). Dalam konteks ini, kebencian bekerja sebagai kompensasi. Berhadapan dengan dunia yang cair, plural, dan penuh dengan ketidakpastian, identitas agama sangat mungkin diperas menjadi benteng emosional: semakin rapuh rasa aman seseorang, semakin keras ia membangun pagar simbolik. Yang mencengangkan dalam fenomena tersebut adalah bahwa kebencian dapat tampil sebagai “ketaatan” yang diklaim mulia, bukan sebagai “dosa” yang kasat mata. Ia terasa benar karena memberi rasa nyaman yang betul-betul instan terkait keberadaan musuh yang jelas, keberadaan kelompok yang disakralkan, dan keberadaan rasa kontrol. Akan tetapi, saya melihat bahwa tepat pada momen inilah ultimate concern justru mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Apa yang dihayati sebagai kemutlakan tidak lagi berpulang kepada Sang Ilahi yang melampaui diri, melainkan superioritas diri yang menuntut validasi.

Saya pikir, kita tidak perlu bersusah payah untuk mengenali bentuk konkretnya di sekitar kita. Salah satu contoh kecilnya sangat mudah ditemukan di ruang digital. Satu unggahan tentang ucapan hari raya berubah menjadi sidang dadakan—orang berlomba-lomba membuktikan kemurnian iman lewat penghakiman. Semakin keras vonis dijatuhkan, maka seseorang akan merasa semakin “saleh”. Sehubungan dengan ini, Tillich akan menginterogasi: yang sedang terjadi dalam fenomena tersebut adalah kedalaman religius atau hanya teater identitas yang dangkal? Apabila Tuhan adalah dasar dari eksistensi semesta ciptaan yang melampaui diri dan klaim-klaim kita, betapapun ia bersifat religius, mengapa kita begitu mudah menjadikan-Nya sebagai instrumen untuk menegaskan jarak dan merayakan penghinaan?

Sampai di sini, saya ingin menegaskan bahwa “cinta universal” (komitmen etis yang tetap mengakui perbedaan teologis) mustahil diwujudkan jika kita mereduksinya terbatas pada slogan harmonis belaka. Lebih dari itu, kita harus melihatnya sebagai indikator dari kualitas kedalaman religiusitas kita: apakah ultimate concern kita sungguh bermuara kepada Yang Ilahi—yang menuntut kerendahan hati, keterbukaan, dan pengakuan martabat sesama—atau mengarah pada “aku/kelompokku” yang ingin memenangkan ego dengan meminjam nama Tuhan. Usulan Tillich kemudian menjadi sangat relevan untuk kita renungkan karena ia berhasil memindahkan perdebatan dari permukaan seremonial ke inti eksistensial, dari “apa labelmu” ke “apa yang memerintah batinmu.” Bersama Tillich, kita pun diajak untuk mengenali secara jeli terkait bagaimana mengapa agama bisa menjadi kedalaman yang memanusiakan, atau justru menjadi identitas yang memabukkan.

Namun, diagnosis tersebut tentu saja belum memadai. Kita harus menguji agama pada level yang lebih konkret—pada cara kita memperlakukan sesama, menghadapi kebencian, dan memikul tanggung jawab moral. Oleh karenanya, saya ingin kembali menekankan bahwa ukuran utama dari cinta universal adalah arah gravitasi batin: apakah ultimate concern kita menuntun pada keterbukaan, kerendahan hati, dan kasih sayang, atau menenggelamkan kita pada kepanikan identitas yang selalu membutuhkan musuh.

Iman yang Lulus Ujian Dunia Nyata

Apabila Tillich membantu kita membedakan agama sebagai kedalaman dari agama sebagai sekadar label, maka Dietrich Bonhoeffer, teolog Lutheran abad ke-20 yang sangat getol mempromosikan paham ekuminisme, memaksa kita untuk bertanya bahwa kedalaman itu menghasilkan apa dalam kenyataan? Hal penting yang perlu saya ingatkan di sini adalah bahwa Bonhoeffer merupakan seorang pendeta yang tidak menulis dari ruang seminar yang steril, namun dari dunia yang sedang retak oleh propaganda, ketakutan massal, dan kekerasan yang diberi legitimasi moral. Saya pikir, dalam konteks itulah ia berusaha menutup celah yang sering dilupakan, atau bahkan diabaikan, dalam percakapan “cinta universal”: cinta tidak cukup hanya dengan diucapkan, ia harus dibuktikan sebagai bentuk hidup.

Bonhoeffer mengunci persoalan tersebut lewat distingsi yang sangat ketat antara cheap grace dan costly grace (Bonhoeffer, 1948). Dalam hal ini, kasih murahan adalah kebajikan religius yang hidup di mulut namun sebetulnya mati di tangan. Model kasih semacam itu, bagi Bonhoeffer, mengizinkan manusia tetap kejam sambil merasa benar, tetap merendahkan sambil merasa sedang membela Tuhan (bandingkan dengan aksioma moral Yesus dalam Matius 5:43-44 yang justru memerintahkan kita mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiayai kita). Ia bekerja layaknya stempel yang ketika kita atributkan ke dalam diri seseorang, maka batinnya akan merasa aman. Mirisnya, rasa aman itu justru memiliki ongkos yang mahal dengan mengorbankan yang-lain. Kontras dengan kasih murahan, kasih yang mahal menuntut perubahan yang tidak nyaman dalam diri seseorang. Mewujudkan kasih tersebut berarti berusaha untuk merealisasikan solidaritas yang tidak pilih kasih, keberanian moral untuk menolak arus, dan kesediaan menanggung risiko, betapapun beratnya, demi kebaikan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, iman yang genuine tidak membuat seseorang terburu-buru menghakimi. Sebaliknya, keimanan tersebut justru membuatnya makin sulit untuk menutup mata ketika yang-lain dimarginalkan, dihina, dan direndahkan.

Selain itu, Bonhoeffer juga secara eksplisit menolak spiritualitas pelarian. Menurutnya, dunia yang kita huni bersama, entah itu tetangga, tempat kerja, relasi lintas iman, bahkan politik yang penuh godaan identitas, tidak bisa dilihat sebagai wilayah “sekunder” yang kotor, melainkan medan ujian iman itu sendiri. Alih-alih menjadi cara halus untuk menghindari tanggung jawab sosial, ritus, doa, dan identitas religius mesti menjadi sumber energi moral untuk hadir secara lebih manusiawi di ruang publik. Maka dari itu, kita dapat membayangkan suatu indikator yang tampaknya sederhana namun sangat subtil: apakah religiusitas kita membuat kita lebih mampu mengasihi dalam situasi konkret, atau hanya lebih piawai dalam menjaga citra kesalehan? Bonhoeffer bahkan membaca Injil dengan intonasi yang sangat radikal: dalam adegan pengadilan terakhir (Matius 25), orang-orang benar justru terkejut karena mereka tidak pernah merasa sedang “melayani Tuhan”—mereka hanya memberi makan yang lapar, menolong yang rapuh, merawat yang tersisih. Seolah-olah Injil sedang mengatakan, kasih yang autentik bisa bekerja tanpa label, dan kadang-kadang justru paling murni ketika tidak sibuk mengumumkan dirinya sendiri.

Sebagai contoh, di lingkungan kerja atau kampus anda, ada rapat panitia sosial atau kegiatan kemanusiaan lintas agama. Di sana, sebagian orang ikut berpartisipasi sebagai bentuk kerja bersama demi mewujudkan kebaikan umum. Sementara itu, sebagian lain justru menolak demi menjaga batas-batas identitas. Mirisnya, penolakan semacam itu seringkali tidak disertai dengan alternatif tanggung jawab apa pun. Dalam konteks tersebut, Bonhoeffer akan curiga: jangan-jangan yang dipertahankan bukan kemurnian iman, melainkan kenyamanan ego—kenyamanan untuk tidak terlibat, lalu menyulap ketidakterlibatan itu menjadi “prinsip.” Memang, kasih murahan itu sering menyelinap dan bersembunyi di balik kata-kata yang terdengar tegas dan bernuansa religius (Hull & Cook, 2020).

Apa yang lebih sulit untuk diidentifikasi adalah mekanisme kebencian. Sehubungan dengan itu, Bonhoeffer mengulurkan tangannya kepada kita untuk memperbaiki cara membaca fenomena ini. Baginya, kebencian publik jarang lahir semata-mata dari kurangnya kecerdasan atau minimnya informasi. Sebaliknya, ia lebih sering merupakan efek formasi sosial—propaganda yang mengulang-ulang permusuhan, ketakutan yang diternakkan, dan konformitas yang membuat orang takut berbeda pendapat. Dalam suasana semacam itu, kebencian akan terasa wajar, bahkan terasa sakral, karena ia dipelihara bersama-sama. Dan karena ia kolektif, ia juga menyediakan hadiah psikologis berupa rasa aman karena berada di kubu yang “benar,” sekalipun kebenaran itu dibangun dari prasangka yang dangkal.

Atas dasar itu, respons iman tidak boleh berhenti pada, dan terbatas di dalam, memaki kebencian—sebab makian kerap kali hanya menambah kebisingan sosial. Apa yang lantas kita butuhkan adalah pembongkaran mekanisme terkait bagaimana kita mendidik nurani, melatih kewaspadaan terhadap bahasa yang merendahkan martabat, menahan lidah dari vonis yang terburu-buru, dan membangun komunitas yang waras—komunitas yang berani berkata “tidak” ketika kebencian dijual sebagai kesalehan. Saya pikir, inilah salah satu manifestasi dari kasih yang mahal di ruang publik, di mana cinta memikul tanggung jawab agar keyakinan tidak berubah menjadi senjata yang mematikan. Pada titik ini, Bonhoeffer memberi kita standar moral yang konkret mengenai status iman yang diuji di dunia nyata, terutama ketika kebencian menggoda kita untuk menganggap diri paling suci. Sampai di sini, saya hendak mengajukan pertanyaan yang lebih jauh mengenai bagaimana sebuah tradisi besar seperti Gereja Katolik merumuskan kerangka normatif untuk dialog, martabat, dan keselamatan di tengah pluralitas?

Nostra Aetate dan Etika Dialog yang Tidak Melebur Identitas

Ada momen krusial dalam sejarah peradaban manusia ketika sebuah institusi memilih untuk tidak menutup diri, melainkan merapikan cara ia berdiri di hadapan dunia yang majemuk. Nostra Aetate—dokumen Konsili Vatikan II tentang hubungan Gereja dengan agama-agama non-Kristen (1965)—dapat dibaca sebagai keputusan semacam itu. Keputusan ini mencakup suatu bentuk pengakuan realistis bahwa pluralitas dan diversitas agama tidak bisa dilihat sebagai, dan disempitkan pada, anomali yang dapat dihapus begitu saja. Sebaliknya, agama-agama yang berbeda dan beragam mesti dipahami sebagai fakta sejarah-kemanusiaan yang menuntut respons eksistensial berdasarkan martabat dan kepekaan moral. Apa yang menarik bagi diskusi kita adalah logika etik yang menata keputusan tersebut. Di sana, dialog tidak lagi dipersempit sebagai taktik basa-basi agar terlihat moderat, melainkan merupakan disiplin moral yang ketat agar iman tidak berubah menjadi permusuhan.

Dalam logika tersebut, perbedaan lantas diposisikan sebagai medan ujian untuk mengafirmasi martabat. Sejak manusia itu hidup dalam banyak tradisi, bahasa, dan jalur pencarian, maka penyeragaman cenderung hanya akan melahirkan kekerasan—baik kekerasan fisik, verbal, maupun simbolik. Dalam kalimat yang lebih eksplisit, Nostra Aetate dengan tegas menolak penghinaan terhadap agama lain, mendorong penghormatan, dan membuka ruang kerja sama demi kebaikan bersama. Merujuk kepada formulasi yang sering dikutip, Nostra Aetate menegaskan bahwa Gereja “tidak menolak apa pun yang benar dan suci” dalam agama-agama lain—sebuah cara untuk mengatakan bahwa penghormatan tidak boleh dipandang sebagai pengkhianatan iman, melainkan sebagai disiplin moral agar iman tidak berubah menjadi permusuhan.

Dengan kata lain, ia memindahkan energi religius dari “perang status kebenaran” menuju tanggung jawab moral bersama. Akan tetapi, saya perlu mengeksplisitkan satu poin penting agar kita tidak jatuh ke dalam halusinasi romantisme. Bahwa, Nostra Aetate tidak bisa dilihat sebagai manifesto yang mempromosikan paham relativistik seakan-akan semua agama itu sama. Ia tidak meminta kita untuk meleburkan identitas menjadi sesuatu yang homogen. Kontras dengan itu, apa yang ia tawarkan adalah etika perjumpaan. Dokumen itu menekankan bahwa anda tetap boleh mengakui komitmen religius anda, tetap boleh meyakini sesuatu sebagai benar, namun pada saat yang sama, komitmen dan keyakinan demikian tidak memberi lisensi untuk merendahkan yang-lain (c.f., Efesus 4:2-3). Bagi saya, poin ini meliputi aspek filosofis sekaligus praktis, mengingat bahwa klaim kebenaran dan penghormatan martabat tidak berakhir pada pertentangan semu yang problematik. Yang penting kita berani menolak satu kesalahan konvensional yang menganggap bahwa “berbeda” otomatis berarti “lebih rendah.”

Pada titik inilah diskursus kita mengenai cinta universal menemukan pagar normatifnya. Alih-alih menghapus perbedaan atau meniadakan kritik, cinta universal justru diwujudkan untuk memastikan bahwa perbedaan tidak berubah menjadi dehumanisasi. Dialog, dalam kerangka demikian, merupakan latihan panjang dan jalan memutar. Sebab, kita akan dituntut untuk tidak berhenti belajar dalam membedakan kritik yang jujur dari penghinaan, dalam mendengar tanpa kehilangan keyakinan, dan dalam bekerja sama tanpa menjadikan kerja sama itu sarana untuk mendominasi.

Bagi pembaca Muslim yang bertolak dari perdebatan “selamat Natal,” saya melihat bahwa poros etis ini membentangkan horizon hermeneutik yang perlu direnungkan bersama: masalahnya bukan pada satu kalimat ucapan itu sendiri, melainkan pada cara kita menempatkan sesama manusia dalam horizon iman. Ketika iman mendorong kita mengunci Tuhan dalam pagar kelompok dan menganggap yang-lain sebagai polusi yang mengotori kemurniannya, maka ruang publik akan menjadi arena ketegangan tanpa akhir. Namun, tatkala iman memfasilitasi kerendahan hati bagi kita untuk mengakui martabat yang berbeda dan merawat relasi sosial dalam bingkai moral, maka perbedaan berubah menjadi kesempatan untuk mengkultivasi sensitivitas dan karakter moral. Tidak berlebihan jika saya tuliskan bahwa Nostra Aetate menyediakan “arsitektur” untuk etika dialog, di mana ia menjadi pagar yang menahan, sekaligus mengingatkan, iman menjadi jembatan untuk mendorong kerja sama dalam merealisasikan kebaikan universal di ruang publik. Bertolak dari eksposisi tersebut, satu pertanyaan segera muncul dalam benak kita. Bagaimana mungkin rahmat dan keselamatan bekerja melampaui batas formal komunitas, tanpa membuat iman kehilangan pusatnya?

Anonymous Christian sebagai Teologi Inklusif dan Persoalannya

Setelah Nostra Aetate memberi “pagar etis” bagi dialog, Rahner, seorang pastor Jesuit sekaligus merupakan salah satu teolog Katolik yang dianggap paling berpengaruh, menawarkan sesuatu yang, meskipun disertai sejumlah risiko, sangat menggugah cara kita dalam memandang rahmat Ilahi. Ia dengan sangat menakjubkan behasil mengusulkan sebuah cara untuk memikirkan keselamatan yang serius menghadapi fakta sejarah. Ia memulainya dari pertanyaan yang sederhana tetapi sekaligus mengguncang fondasi eksklusivisme: bagaimana nasib manusia yang tidak pernah mendengar Injil? Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejarah manusia memang tidak adil dari segi distribusi informasi: lahir di tempat tertentu pada abad tertentu bisa menentukan apakah seseorang pernah bersentuhan dengan pewartaan Kristen atau tidak. Jika keselamatan betul-betul diatributkan secara eksklusif pada akses institusional dan geografis, maka kasih akan tampil seperti hak istimewa yang kebetulan. Dan, gambaran Allah sebagai rahmat yang universal menjadi sulit untuk dipertahankan (Rahner, 1978). Padahal, seperti yang diungkapkan Yohanes 3:16, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Pada titik inilah Rahner kemudian menggagas anonymous Christian; suatu ide yang sangat berpengaruh sekaligus memicu ragam kontroversi. Hal krusial yang harus segera saya tekankan bahwa gagasan ini tidak sedang ingin “mengganti” agama lain dengan Kristen secara terselubung. Sebaliknya, inti dari usulan Rahner adalah untuk memperluas horizon kerja kasih. Rahner menegaskan bahwa rahmat Allah bekerja dalam sejarah manusia lebih luas daripada batas formal Gereja (Rahner, 1966). Seseorang dapat hidup dalam, dan memusatkan diri pada, suatu pengakuan eksistensial kepada Allah—tanpa memakai label Kristen—melalui kesetiaan pada suara nurani, keterbukaan pada kasih, dan keberpihakan pada kebaikan moral. Apa yang hendak disasar Rahner adalah posisi teologis yang pada satu sisi tetap mengakui pusat keselamatan dalam Kristus, namun pada sisi lain menolak menyempitkan kasih Allah menjadi mekanisme administratif, seakan-akan surga mempunyai loket dan hanya melayani mereka yang memegang kartu tertentu.

Pada titik ini, saya melihat dua kekuatan penting dari gagasan Rahner. Pertama, ia memberi fondasi teologis bagi intuisi moral tentang cinta-kasih yang universal. Fondasi tersebut tidak berhenti pada slogan agar kita kita terdengar lebih humanis, namun berhasil memotret pada kasih Allah yang memang tidak kikir dalam mencintai semesta ciptaan-Nya. Apabila Allah adalah sumber kasih, maka kasih itu mustahil terkurung di gerbang institusi tertentu. Kedua, ia menguatkan etika dialog, di mana penghormatan terhadap yang-lain dilihat sebagai konsekuensi dari iman yang tulus kepada Allah yang universal. Dalam kerangka tersebut, dialog lintas iman lantas dihayati sebagai pengakuan bahwa Allah bekerja melampaui radar kita. Tidak berlebihan jika saya tuliskan bahwa gagasan Rahner menganjurkan kerendahan hati epistemik: manusia beriman tidak dapat sepenuhnya memahami, menangkap, apalagi menguasai peta yang komprehensif tentang bagaimana Allah menyapa dan menyelamatkan.

Akan tetapi, karena kekuatan itu pula, gagasan Rahner juga rawan menyisakan “kolonisasi terselubung.” Kritik yang, sejauh pembacaan saya, paling terkenal dan paling tajam terhadap anonymous Christian adalah risiko asimilasi (D’Costa, 1986). Maksudnya, dalam gagasan Rahner, agama lain cenderung dianggap “benar” sejauh ia diam-diam Kristen—seolah-olah nilai, kebaikan, dan keselamatan yang tampak di luar Kekristenan hanya sah jika diberi label Kristen secara konseptual. Pada titik ini, keterbukaan berpotensi berubah menjadi patronizing: anda memuji orang lain, tetapi dengan cara yang tetap menaruh mereka di dalam rumah anda tanpa diminta. Secara psikologis, hal demikian menyerupai pujian yang menyakitkan, “Kamu baik karena sebenarnya kamu seperti kami.” Sekaitan dengan itu, kebaikan yang-lain diakui, tetapi otonominya tidak betul-betul dihormati.

Pada titik ini, Rahner tidak bisa dilihat sebagai instrumen untuk “mengkristenkan” yang lain pada level teoretis. Melampaui itu, ia perlu dipahami sebagai model internal Katolik untuk mengatasi eksklusivisme tanpa kehilangan pusat iman. Dengan begitu, kita dapat menghindari nada bahwa seolah-olah iman Kristen “mengabsahkan” agama lain dari atas. Apa yang ingin saya tekankan adalah bahwa Rahner sedang berusaha menjaga dua hal sekaligus: (1) sungguh-sungguh pada klaim teologisnya tentang Kristus, dan (2) serius pada universalitas kasih Allah yang tidak bisa dipersempit oleh kebetulan sejarah. Di antara dua keseriusan itu, ia merumuskan sebuah jembatan transformatif yang menyeberangkan kita dari kristosentrisme menuju teosentrisme, dari obsesi pada batas menuju perhatian pada Allah yang lebih luas daripada peta manusia. Pada titik ini, Rahner memang berhasil membuka pintu keterbukaan. Namun, kita tetap perlu “mengencangkan baut” agar pintu tersebut tidak lepas engselnya—agar keterbukaan tidak berubah menjadi relativisme sentimental, atau menjadi cara kita memproduksi gambaran Allah sesuai dengan selera ego kita sendiri.

Menolak Relativisme dan Menghancurkan Berhala Agama

Dalam rangka menghindari jebakan relativisme, saya hendak mengajak pembaca untuk menelusuri pikiran-pikiran Karl Barth, seorang teolog reformis asal Swiss yang cenderung membuat orang moderntidak nyaman dengan kesimpulan-kesimpulannya. Ia mengingatkan kita bahwa iman tidak boleh ditata hanya agar tampak ramah di ruang publik. Sebaliknya, keimanan sejati mesti jujur terhadap sesuatu yang lebih mendasar: Allah tidak sama dengan proyeksi kita, dan agama tidak otomatis suci hanya karena menyebut nama-Nya. Dalam nada yang cukup mengagetkan, Barth mengingatkan bahwa Allah bisa menyapa manusia lewat medium yang tidak kita duga—bahkan melalui ruang yang kita anggap “sekuler”, atau melalui orang yang sama sekali tidak memakai identitas religius kita. Intinya, ini tidak sedang ingin meromantisasi apa pun di luar iman, melainkan menolak arogansi: kita bukan pemegang hak paten atas cara Allah bekerja. Di tengah semangat dialog dan cinta universal, saya menilai bahwa Barth dapat menjadi “kritikus internal” yang menjaga kita dari dua jebakan sekaligus: fanatisme yang mengkristal, dan toleransi yang menjadi slogan tanpa fondasi.

Kritik tersebut terutama berkaitan dengan bagaimana Barth menempatkan religion (dalam arti tertentu) sebagai proyek manusia. Sekaitan dengan itu, agama sangat rentan menjadi cara manusia membenarkan diri, merasa suci, dan memegang kendali terhadap kehendak Tuhan (Barth, 1933). Tatkala agama berubah menjadi sistem yang membuat kita merasa benar dan menang sendiri, ia dengan mudah bertransformasi menjadi berhala yang samar-samar; sebuah struktur batin yang memutlakkan diri (Barth, 1956). Kritik demikian menghajar telak fundamentalisme dari arah yang sangat sulit untuk kita bayangkan: orang-orang yang merasa sedang “membela Tuhan” bisa jadi sebenarnya sedang membela ego diri-kelompoknya. Alih-alih mengabdi kepada Allah, mereka sebetulnya sedang menuntut agar Allah mengabdi kepada identitas mereka.

Beralaskan eksposisi di atas, Barth (1933) lantas mengeksplisitkan sentralitas kebebasan Allah dan prioritas wahyu. Kebenaran mengenai Allah tidak lahir dari, dan tereduksi dalam, konsensus kontraktual-sosial manusia. Allah menyatakan diri-Nya—dan manusia menanggapi pernyataan tersebut dengan iman, bukan menguasai-Nya dengan rumus. Sampai di sini, kita menemukan koreksi yang sangat penting bagi diskursus lintas iman. Bahwa, keterbukaan itu harus tetap berdasarkan kerendahan hati, bukan karena kita ragu-ragu pada komitmen ontologis kita terhadap Tuhan, melainkan karena kita sadar bahwa tangan kita memang tidak akan pernah sanggup menggenggam kebesaran-Nya (Barth, 1956). Ketika dialog berubah menjadi upaya “menyepakati Tuhan dalam batas minimal” demi mewujudkan kerukunan, Barth akan mencurigai dialog tersebut. Jangan-jangan, kita sedang menukar Allah yang hidup dengan versi yang aman dan bisa dibawa ke mana-mana seperti slogan.

Pada saat yang sama, Barth membuka ruang bagi sesuatu yang jarang diucapkan secara lantang dalam perdebatan identitas: harapan akan keluasan kasih Ilahi. Ia tidak menyuruh kita untuk mengumumkan “semua pasti selamat” sebagai sebuah dogma murahan. Sebaliknya, ia justru mendorong sebuah disposisi rohani yang lebih jernih: berharap, mendoakan, dan tidak tergesa-gesa memonopoli takdir orang lain. Sebab, pusat keselamatan berada pada Allah yang bebas, bukan pada kepanikan manusia yang ingin mengunci pintu surga. Lantas, bagaimana Barth menjaga kita semua dari relativisme semu? Menjawab pertanyaan tersebut, Barth memberi ruang religius bagi pernyataan yang sering sulit diucapkan di era sopan-santun performatif: anda dapat menghormati jalan orang lain dan menolak kebencian tanpa harus menyimpulkan semua agama sama.

Menolak dehumanisasi tidak menuntut kita untuk meniadakan perbedaan teologis. Dalam konteks ini, dialog tidak dilihat sebagai penyamarataan, namun dipahami sebagai perjumpaan yang jujur—di bawah kesadaran bahwa Allah melampaui semua sistem kognitif dan praktis kita, termasuk sistem kita sendiri. Itu artinya, kita masih bisa berkata “saya tidak setuju secara teologis dengan anda,” sambil tetap berkata “saya tidak akan merendahkan martabat anda.” Pendek kata, terdapat perbedaan yang subtil antara ketidaksetujuan dan penghinaan; yang pertama sangat mungkin jujur dan bersifat produktif, sementara yang kedua selalu akan bermuara pada keburukan.

Bersama Barth, kita dapat menegaskan bahwa keterbukaan perlu tetap dibingkai dalam kerangka normatif yang mendisiplinkan: jangan jadikan cinta universal sebagai dalih untuk menghapus ketegangan intelektual yang memang eksis di antara ragam tradisi religius; tetapi jangan pula menjadikan ketegangan tersebut sebagai alasan untuk menjustifikasi kebencian. Sampai di sini, Barth berhasil mengembalikan pembicaraan pada fokus yang belakangan ini makin diabaikan, bahwa Tuhan tidak bisa dipakai sebagai stempel moral untuk membenarkan kita, baik saat kita mengutuk semua yang lain maupun saat kita menghaluskan semua perbedaan agar tampak seperti perdamaian.

Catatan Penutup

Setelah mengeksplorasi intensitas dan ekstensitas pergulatan para teolog Kristen dengan persoalan iman, moralitas, keragaman, keterbukaan, dan komitmen religius, saya ingin menegaskan bahwa pergumulan teoretis-praktis ini tidak hanya dihadapi dan dihidupi dalam Kekristenan modern. Dalam tradisi diskursif Islam, persoalan yang serupa—tentang martabat, kasih Allah, moralitas, keterbukaan terhadap perbedaan—juga digarap secara serius oleh para sarjana Muslim. Hal demikian tidak mengherankan karena baik Al-Qur’an (QS. al-Nisā’ [4]:1; QS. al-Baqarah [2]:213) maupun Alkitab (Galatia 3:28) memang sama-sama menegaskan kesatuan kemanusiaan di bawah payung keesaan Tuhan. Fenomena yang harus kita waspadi bersama adalah menjamurnya satu kesalahpahaman yang sering membuat diskusi lintas iman itu mandek: seolah-olah, pergulatan antara klaim kebenaran, keselamatan, dan martabat manusia adalah problem khas teologi Kristen modern saja. Padahal, kalau kita mau jujur dan bersedia membaca perbincangan keislaman kontemporer, problematika tersebut—dengan bahasa dan genealogi yang berbeda—juga dihadapi, direspons, dan diartikulasikan secara serius.

Abdulaziz Sachedina (2001), guru besar Studi Islam di George Mason University, menekankan basis etika publik Islam yang bertumpu pada martabat manusia dan hak-hak moral yang melampaui sekat komunitas. Dalam pandangannya, iman tidak boleh dijadikan sebagai basis untuk merendahkan yang lain. Sebaliknya, apayang diuji justru terkait bagaimana agama melahirkan keadilan, belas kasih, dan tanggung jawab sosial dalam ruang publik yang majemuk. Sementara itu, Reza Shah-Kazemi (2006), melalui pembacaan perenial-sufistik terhadap Al-Qur’an, menonjolkan universalitas rahmah dan akhlak sebagai inti orientasi spiritual: perbedaan tidak boleh dijadikan lisensi permusuhan, melainkan arena fastabiqu’l-khayrat yang menuntut kerendahan hati seseorang. Dengan demikian, dorongan untuk melihat agama sebagai kedalaman yang memanusiakan manusia—bukan label yang memonopoli Tuhan—tidak hanya terbatas pada, dan didominasi oleh, teologi Kristen pasca-konsili.

Melampaui itu, ia juga pekerjaan rumah yang masih terus dipikirkan secara serius dalam tradisi intelektual Islam, terutama ketika agama bersentuhan secara langsung dengan politik identitas dan godaan kebencian. Merujuk kepada artikulasi Sachedina, pluralisme Qur’ani bertumpu pada suatu etos moral realisme: pengakuan bahwa manusia berbagi fitrah yang sama—kapasitas nalar etis dan nurani—sehingga perbedaan jalan religius tidak menggugurkan kewajiban untuk berlomba-lomba dalam merealisasikan kebaikan moral sebanyak-banyaknya di ruang publik (QS. al-Mā’idah [5]:48). Sementara itu, Shah-Kazemi mengingatkan bahaya ketika wahyu diperlakukan sebagai dalih ideologis: teks suci menjadi “pretekstual”, reformasi diri diganti hasrat merapikan orang lain dengan kekerasan. Dua penekanan ini bagi saya bertemu pada satu simpul, bahwa iman yang genuine selalu lebih sibuk mengkultivasi moralitas daripada membangun pagar kebencian.

Sampai di sini, saya ingin mengeksplisitkan bahwa apa yang telah saya elaborasi tetap membutuhkan kerangka evaluatif yang lebih operasional agar kita dapat menilai apakah klaim cinta universal benar-benar hidup dalam keberagamaan kita. Dalam hal ini, saya mengusulkan empat pertanyaan evaluatif. Pertama, uji kedalaman: apakah religiusitas kita sungguh-sungguh membentuk kedalaman—membuka diri pada Yang Maha Melampaui—atau hanya mempertebal identitas? Tanda kedalaman mesti dikonsentrasikan pada kerendahan hati, kejujuran batin, dan kemampuan mengakui batas diri. Itu artinya, iman yang mendalam tidak mudah panik dan kagetan oleh perbedaan; ia tahu bahwa Tuhan tidak mengecil hanya karena manusia berbeda jalan.

Kedua, uji dunia nyata: apakah iman membuat kita lebih bertanggung jawab, lebih berani menolak kebencian, lebih hadir bagi sesama di level konkret—tetangga, rekan kerja, maupun mereka yang rentan? Tanda kelulusannya adalah kasih yang mahal, yakni suatu komitmen moral pada kebaikan yang berbiaya, yang kadang menuntut kita menahan lidah, melawan arus, atau mengambil risiko sosial demi menjaga martabat yang-lain. Apabila keberagamaan kita justru membuat kita ringan menghakimi dan berat berempati, mungkin yang kita rawat bukan iman, melainkan rasa unggul egoistik.

Ketiga, uji dialog yang tidak melebur: dialog yang sehat tidak boleh jatuh pada jebakan relativisme; ia penghormatan pada martabat sambil tetap jujur pada iman sendiri. Sekaitan dengan itu, keterbukaan tidaklah identik dengan “semua sama,” dan ketegasan bukanlah berarti “semua di luar salah.” Pada titik ini, kita mesti menghindari dua posisi ekstrem yang sama-sama merusak: mengkafirkan semua yang-lain (kekerasan teologis yang melahirkan dehumanisasi) atau menyamakan seluruh perbedaan (kebekuan intelektual yang menghapus kejujuran tradisi). Dari situ, saya ingin menegaskan bahwa dialog yang matang justru berani mengakui perbedaan tanpa menjadikannya alasan permusuhan; sebuah seni beragama yang dapat menjadi penanda kedewasaan spiritual.

Hal yang menarik untuk saya kemukakan di sini, meskipun dengan sangat ringkas, adalah bahwa dalam perkembangan teologi Kristen mutakhir—terutama sejak paruh kedua abad ke-20—kita menyaksikan sebuah pergeseran aksen yang sangat menakjubkan, bahwa soteriologi (wacana keselamatan) tidak lagi dipahami terutama sebagai “tiket dunia sana” yang bersifat privat-individual, melainkan sebagai gerak Allah yang menyentuh sejarah konkret, bertubuh sosial, dan menuntut keberpihakan pada mereka yang dilemahkan (Ellacuría, 1989; Petrella, 2008). Teologi pembebasan Katolik di Amerika Latin (Gutiérrez, 1973), misalnya, lahir dari pengalaman ketimpangan dan represi politik, lalu merumuskan prinsip “preferential option for the poor”; prinsip yang menegaskan bahwa ukuran iman itu dideterminasi oleh, dan diarahkan kepada, bagaimana komunitas beriman menaruh yang miskin dan rentan di pusat perhatian moral, sekaligus berani mengkritik struktur yang memproduksi kemiskinan sebagai “dosa sosial”/structural sin (c.f., Congregation for the Doctrine of the Faith, 1984). Sejalan namun kontekstual, Teologi Minjung di Korea (1970-an) mengalihkan fokus dari abstraksi dogmatis ke “peristiwa”: Allah dikenali dari cara Ia “bertindak dalam sejarah” bersama minjung—rakyat kecil yang diperas, ditindas, dan dipinggirkan. Sehingga, keselamatan dibaca sebagai pemulihan martabat komunal (Küster, 2010).

Dan dalam konteks India, Teologi Dalit menggugat normalisasi sistem kasta dengan membayangkan Kristus hadir “dari bawah,” bersekutu dengan yang dianggap najis dan tak tersentuh—sebuah kristologi yang menampilkan wajah emansipatoris, karena teologi yang tidak melawan dehumanisasi mudah berubah menjadi legitimasi status quo (Rajkumar, 2010). Hal yang cukup menarik bagi saya adalah poros biblikal yang sering dielaborasi untuk menyatukan semua gerak ini adalah apa yang kerap disebut “Manifesto Nazaret” dalam Lukas 4:18–19—ketika misi Yesus diringkas sebagai kabar baik bagi yang miskin, pembebasan bagi yang tertawan, pemulihan bagi yang terluka, dan pelepasan bagi yang tertindas. Seakan-akan, Alkitab sedang memberi kriteria bahwa keselamatan yang tidak menyentuh ketidakadilan nyata masih terlalu “ringan” untuk disebut kabar baik (Kwiyani, 2025).

Sampai di sini, saya hendak menyampaikan kembali imperatif moral yang diserukan guru saya, Ach Dhofir Zuhry, yang sekalipun tampak sederhana namun amat sulit dipraktikkan: sebelum membela Tuhan, belajarlah mengenal, mencintai, dan membela manusia berikut kemanusiaannya. Sebab, kebencian yang merasa suci adalah cara paling cepat mengubah iman menjadi berhala. Kita perlu sadar bahwa Tuhan sama sekali tidak membutuhkan humas yang mengerikan. Sebaliknya, Dia justru memanggil manusia beriman untuk menjernihkan hatinya, membuka pikirannya, menyantunkan lisannya, dan menjaga tindakannya dalam memuliakan yang-lain dalam keberlainannya. Boleh jadi, ketika kita belajar pelan-pelan melakukan itu semua, cinta universal pun berubah dari yang sebelumnya hanya merupakan slogan menjadi bentuk hidup yang aktual.

Di penghujung tulisan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Natal bagi saudara-saudari kita dari umat Kristiani. Semoga perayaan kelahiran Yesus dapat menghadirkan damai yang jernih, menguatkan yang lemah, menenangkan yang letih, menyembuhkan yang terluka, dan menyalakan keberanian untuk tetap bermoral di dunia yang sering menggoda kita untuk menjadi sinis. Saya berdoa semoga terang kasih Yesus—yang hadir sebagai kedekatan yang merangkul yang kecil, yang tersisih, dan yang rapuh—menjadi energi moral-spiritual untuk kita semua. Agar, kita belajar menjadi lebih lembut dalam bertutur, lebih adil dalam bersikap, lebih tekun dalam merawat martabat sesama, lebih berpihak pada yang rentan, dan lebih berani menolak kebencian, betapapun ia datang dengan bungkus slogan religius. Dan bagi kita yang masih terjebak pada label identitas, kedangkalan iman, serta kebutuhan ego untuk merasa paling benar dengan cara merendahkan yang berbeda, semoga momen Natal kali ini, dan hari-hari setelahnya, pelan-pelan mengembalikan penghayatan keagamaan kita kepada akarnya sebagai jalan spiritual untuk memuliakan semesta ciptaan-Nya.

Pustaka

Barth, K. (1933). The Epistle to the Romans (E. C. Hoskyns, Trans.). Oxford University Press.

Barth, K. (1956). Church Dogmatics: Vol. I/2. The Doctrine of the Word of God (G. W. Bromiley & T. F. Torrance, Trans.). T&T Clark.

Bonhoeffer, D. (1948). The Cost of Discipleship (R. H. Fuller, Trans.). SCM Press.

Congregation for the Doctrine of the Faith. (1984). Instruction on certain aspects of the “Theology of Liberation”. Vatican Press. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_en.html

D’Costa, G. (1986). Theology and Religious Pluralism: The Challenge of Other Religions. Basil Blackwell.

Ellacuría, I. (1989). Essays on History, Liberation, and Salvation (M. E. Lee, Ed.). Orbis Books.

Gutiérrez, G. (1973). A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation (C. Inda & J. Eagleson, Trans.). Orbis Books. (Original work published 1971)

Hull, B., & Cook, B. (2020). The Cost of Cheap Grace: Reclaiming the Value of Discipleship. NavPress.

Küster, V. (2010). A Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited. Brill.

Kwiyani, H. (2025). A Missiology of Luke 4:18-19. Substack. https://harveykwiyani.substack.com/p/120-a-missiology-of-luke-418-19

Petrella, I. (2008). The Future of Liberation Theology: An Argument and Manifesto. Ashgate.

Rahner, K. (1966). Theological Investigations: Vol. 5. Later writings (K. H. Kruger, Trans.). Helicon Press.

Rahner, K. (1978). Foundations of Christian faith: An Introduction to the Idea of Christianity (W. V. Dych, Trans.). Seabury Press.

Rajkumar, P. (2010). Dalit Theology and Dalit Liberation: Problems, Paradigms and Possibilities. Ashgate.

Sachedina, A. (2001). The Islamic Roots of Democratic Pluralism. Oxford University Press.

Shah-Kazemi, R. (2006). The Other in the Light of the One: The Universality of the Qur’an and Interfaith Dialogue. Islamic Texts Society.

Tillich, P. (1951). Systematic Theology: Vol. 1. University of Chicago Press.

Tillich, P. (1952). The Courage to be. Yale University Press.

Vatican Council. (1965). Declaration on the relation of the Church to non-Christian religions (Nostra Aetate). Vatican Press. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html