Oleh: Fakhri Afif

Konsep kebebasan menempel erat dengan konsep keadilan yang bagi Motahhari merupakan salah satu “pilar” Islam (Motahhari, 2015). Motahhari menolak baik reduksi keadilan menjadi sekadar distribusi material—seperti dalam sebagian tafsir Marxis—maupun reduksi keadilan menjadi “keadilan prosedural” yang netral nilai sebagaimana dalam sebagian tradisi liberal. Keadilan, dalam kerangka Islam, adalah keserasian tatanan: menempatkan setiap sesuatu pada tempat yang semestinya, sejauh mungkin mendekati keseimbangan yang dikehendaki Allah dalam semesta ciptaan (Motahhari, 1990). Maka dari itu, keadilan sosial yang Motahhari promosikan meliputi dimensi ekonomi (penghapusan eksploitasi, penolakan terhadap kapitalisme renten), dimensi politik (penentangan pada tirani dan korupsi), sekaligus dimensi moral-spiritual (perang terhadap nifaq, keserakahan, dan degradasi martabat manusia).

Sampai di sini, kita dapat melihat bahwa subjek Motahhari bukan subjek yang bebas dalam ruang hampa, tetapi agen yang dipanggil untuk mengaktualkan fitrahnya dalam struktur sosial yang adil. Ketika ia mengkritik rezim Pahlevi, misalnya, ia tidak hanya mengecam pelanggaran hak-hak individu, tetapi juga menyoroti bagaimana sistem tersebut memutus hubungan organik antara masyarakat dengan nilai-nilai Islam: agama dipinggirkan, ulama dikontrol, ekonomi digiring ke ketergantungan, dan solidaritas sosial dipecah demi stabilitas kekuasaan (Motahhari, 1979). Sehubungan dengan itu, keadilan yang Motahhari tuntut adalah keadilan yang memulihkan hubungan antara individu, komunitas, dan Tuhan.

Dari titik inilah istilah “masyarakat organik” menjadi kunci. Bagi Motahhari, masyarakat yang ideal bukan kumpulan individu-individu yang hanya dihubungkan oleh kontrak dan kepentingan, melainkan merupakan sebuah organisme hidup: memiliki tujuan, struktur, dan kehidupan kolektif yang melampaui penjumlahan bagian-bagiannya (Motahhari, 1985). Hal yang harus saya tekankan adalah bahwa organik” di sini berarti dua hal: pertama, ada integrasi fungsional yang kuat—bagian-bagian saling menopang, bukan saling menelikung; kedua, ada orientasi normatif yang jelas—organisme ini mengarah kepada sebuah telos, yakni realisasi ajaran Islam dalam sejarah. Dengan demikian, individu tidak tenggelam di dalamnya, tetapi menemukan makna dirinya justru sebagai bagian dari totalitas yang hidup dan bergerak menuju tujuan bersama. Layaknya tubuh manusia, organ-organ dalam masyarakat organik masing-masing memiliki fungsi yang unik (seperti individu dengan kebebasan), namun semuanya saling bergantung dan bekerja untuk kesehatan keseluruhan—tatkala satu bagian sakit, yang lain ikut terganggu.

Melalui sudut pandang ini, subjek ideal bagi Motahhari adalah subjek yang merdeka dari egoisme sempit, namun sekaligus terikat secara sadar pada “kehendak organis” masyarakat beriman. Individu dipanggil untuk berpikir, berijtihad, dan bertindak, namun selalu dalam horizon ummah yang lebih luas. Di sini terlihat satu bentuk paradoks tentang subjektivitas: di satu sisi, ia mengakui kapasitas rasional dan moral manusia—bahkan sering menekankan perlunya kebebasan intelektual dalam Islam; di sisi lain, ia menekankan bahwa kebenaran normatif pada akhirnya tertambat pada wahyu dan dibaca melalui otoritas Ilahi yang terinstitusikan dalam ulama dan, kelak, dalam kerangka velāyat-e faqīh (Motahhari, 2012). Dalam ungkapan yang berbeda, subjek Motahhari selalu bergerak di antara dua kutub: otonomi dan heteronomi, akal dan wahyu, kritik dan ketaatan.

Ketegangan ini juga tampak dalam cara ia memandang dinamika sejarah. Motahhari menolak determinisme sejarah ala Marxisme—yang menjadikan hukum-hukum ekonomi sebagai “subjek” sejati sejarah—namun juga tidak mengidealkan sejarah sebagai panggung netral di mana individu-individu bebas bersaing (Motahhari, 1979). Sejarah baginya adalah medan jihad: perjuangan antara barisan tauhid dan barisan taghut, antara keadilan dan penindasan. Dalam medan tersebut, subjek manusia punya peran krusial, di mana ia dapat memilih berdiri di pihak mana, mengorbankan apa, dan menanggung risiko apa. Akan tetapi, pilihan itu tidak melahirkan norma dengan sendirinya; ia harus terus-menerus diselaraskan dengan prinsip-prinsip abadi yang ia baca dari Al-Qur’an, Sunnah, dan tradisi Ahl al-Bayt. Dengan demikian, subjektivitas historis (manusia konkret yang bertindak di sini-kini) selalu ditempatkan di bawah bimbingan subjektivitas metafisis (kehendak Ilahi) yang diasumsikan tetap.

Dari sisi hermeneutik, Motahhari tidak menulis teori tafsir sedetail Tabataba’i, tetapi cara ia mengutip dan menafsir Al-Qur’an mengungkapkan satu asumsi penting: teks suci dipandang sebagai blueprint laten bagi seluruh teori sosial dan politik yang dibutuhkan (Motahhari, 2015). Sekaitan dengan ini, tugas intelektual bukanlah untuk merelatifkan teks demi pengalaman, melainkan mengekstrapolasi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dan mengaplikasikannya pada situasi baru. Ini berbeda dari hermeneutika historis yang menekankan jarak konteks; Motahhari mengurangi jarak itu dengan klaim bahwa nilai-nilai Qur’ani bersifat melintasi zaman. Subjek muslim kontemporer, dalam kerangka ini, tidak ditantang untuk menegosiasikan teks, melainkan untuk menundukkan struktur sosial-politik pada norma yang sudah dianggap jelas dan pasti—sekalipun cara implementasinya memerlukan ijtihad.

Menariknya, ketika konsep-konsep ini dipegang bersama, kita melihat satu model subjektivitas revolusioner yang cukup khas: individu yang diyakinkan bahwa ia bebas—dalam arti memiliki tugas dan kapasitas moral—untuk menggulingkan sistem zalim; yang diikat dalam solidaritas organik sebuah masyarakat beriman; yang diajak menggunakan akal untuk mengkritik imperialisme dan kapitalisme; tetapi yang pada saat bersamaan diingatkan bahwa batas akhir interpretasi normatif tetap dimiliki oleh tradisi dan otoritas keagamaan (Motahhari, 1985). Di atas tanah inilah, gagasan “masyarakat organik” Motahhari menjadi salah satu pilar bagi imajinasi republik Islam: republik yang didefinisikan bukan oleh kontrak antar-individu, tetapi oleh tubuh kolektif umat yang diyakini bergerak menuju tatanan Ilahiah.

Dari sudut pandang kritik, kita bisa menuliskan bahwa inilah bentuk “subjektivitas terentang”: terlalu kuat untuk dilarutkan dalam struktur murni, tetapi terlalu terikat pada fondasi metafisis untuk menjadi subjek otonom sepenuhnya (Vahdat, 1999). Sehubungan dengan ini, Rasool Nafisi (2007) dalam proyeksi tentang masa depan agama dan masyarakat Iran menyoroti bagaimana konsep masyarakat organik Motahhari, meski emansipatoris pra-revolusi, berisiko berkembang menjadi struktur otoriter pasca-revolusi di mana subjektivitas individu dikorbankan demi stabilitas kolektif. Nafisi dengan sangat baik menganalisis bagaimana ide kebebasan teleologis Motahhari, yang berorientasi pada tauhid, akhirnya menghadapi krisis diskursif-praksis ketika diterapkan dalam masyarakat pasca-revolusi, di mana tuntutan keadilan sosial bertabrakan dengan represi atas disentesi, sehingga memperkuat vacillation antara otonomi dan heteronomi.

Akan tetapi, justru di ketegangan itulah daya revolusioner gagasan Motahhari muncul: ia menyediakan grammar bagi jutaan orang untuk merasakan diri sebagai agen sejarah tanpa harus meninggalkan horison tauhid dan keadilan Ilahi (Motahhari, 2015). Kebebasan, keadilan, dan masyarakat organik olehnya dipertemukan dalam satu narasi besar: bahwa menjadi subjek muslim berarti menjadi anggota tubuh hidup yang sedang bergerak, dengan segala luka dan harapannya, menuju bentuk masyarakat yang dianggap lebih dekat dengan, sekaligus kehendak Tuhan.

Ruhollah Khomeini: Subjek Mistis-Politik dan Velāyat-e Faqīh

Sementara Shariati dapat dibaca sebagai “eksistensialis revolusioner” dan Mutahhari sebagai arsitek masyarakat organik yang rasional-normatif, maka Ruhollah Khomeini menghadirkan konfigurasi yang berbeda dari keduanya: subjek mistis-politik yang berporos pada konsep velāyat (Khomeini, 2005). Pada satu sisi, ia merupakan faqih Usuli yang sangat setia pada perangkat fikih dan uṣūl; di sisi lain, ia adalah ‘arif yang menulis syarḥ atas teks-teks Ibn ‘Arabi dan Mulla Ṣadra, mengajar ādab al-ṣalāh, dan berbicara tentang fanā’ dan baqā’ dalam bahasa yang sangat sufistik. Sehubungan dengan itu, subjek yang ingin Khomeini bentuk tidak terbatas pada “warga negara Islam” atau “kaum tertindas yang sadar kelas”, melainkan mencakup insan yang fana di hadapan Tuhan, tetapi justru karena itu ia siap memasuki medan sejarah sebagai tentara Imam Zaman. Sampai di sini, dimensi mistik dan dimensi politik tidak berjalan paralel, melainkan saling menyusupi struktur terdalam subjektivitas.

Metafisika Khomeini berangkat dari penegasan radikal atas tauhid: hanya Tuhan yang benar-benar wujud; segala yang lain adalah manifestasi, limpahan, atau bayangan. Subjek manusia, dalam horizon ini, tidak pernah menjadi pusat ontologis. Kontras dengan itu, ia eksis “dengan”, “dari”, dan “untuk” Allah (Khomeini, 2010). Pada ranah irfan, ini biasanya bermuara pada gerak batin: dari ego menuju annihilasi, dari “aku” yang penuh klaim menjadi “aku” yang bening, yang menyaksikan bahwa pelaku sejati setiap peristiwa adalah Dia (Khomeini, 2005). Hal yang bagi saya menarik adalah bahwa Khomeini tidak berhenti di premis itu. Dalam berbagai khotbah dan risalah politiknya, metafisika tauhid tersebut diterjemahkan secara konkret menjadi garis demarkasi sosial yang tajam: siapa yang menegakkan tauhid adalah hizb Allah, siapa yang menindas dan merusak adalah hizb al-syaiṭān; mustaḍ‘afīn (yang dilemahkan) diposisikan sebagai pewaris bumi yang dijanjikan, sementara mustakbirīn (yang menyombongkan diri) menjadi lawan kosmik yang valid. Dengan demikian, subjek mistik—yang sadar bahwa ia bukan pusat—didorong untuk menjadi subjek politis yang mengklaim posisi dalam drama besar antara tauhid dan taghut.

Hal krusial yang mesti saya kemukakan adalah bahwa persinggungan antara metafisika sufistik dengan teologi politik di atas tidak dapat dipisahkan dari horizon intelektual Khomeini selaku ahli hukum. Tidak mengherankan jika kata kunci yang kemudian mengatur seluruh kanvas intelektualnya adalah velāyat: kewalian, penjagaan, dan otoritas yang bersandar pada kedekatan dengan Tuhan. Pada tingkat paling tinggi, velāyat adalah milik Allah; kemudian ia termanifestasi dalam Nabi dan para Imam ma‘ṣūm, yang tidak hanya memandu umat secara hukum, tetapi juga secara spiritual (Khomeini, 2011). Dalam kerangka Syi’ah Imāmiyyah, rantai velāyat ini biasanya berakhir pada ghaibah: Imam Zaman yang tidak hadir secara zahir. Di titik inilah inovasi Khomeini paling menentukan: ia memindahkan sebagian aspek velāyat tersebut ke dalam figur fuqahā, para ahli hukum yang menurutnya mewarisi otoritas praktis Imam dalam ketiadaannya. Dalam kalimat lain, jurist bukan sekadar mufti yang menjawab pertanyaan individu, tetapi wali Ilahi yang memegang guardianship atas masyarakat.

Teori velāyat-e faqīh yang ia kristalkan dalam Ḥokūmat-e Islāmī memformalkan intuisi ini menjadi doktrin politik (Khomeini, 2011). Negara Islam, dalam pandangannya, tidak boleh diserahkan kepada kehendak bebas mayoritas semata, seperti yang ditemukan dalam konstruk negara demokrasi modern. Sebab, mayoritas itu sendiri membutuhkan bimbingan hukum Tuhan. Demokrasi yang berbasis suara mayoritas tanpa disertai kualifikasi yang ketat hanya akan berakhir pada bentuk baru dari jahiliyyah. Karena itu, harus ada faqih adil dan arif yang memegang otoritas tertinggi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan bahwa semua institusi tunduk pada syariat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki peran esensial—mereka yang menggulingkan tiran, memilih perwakilan, mengisi jalan-jalan dengan darah syuhada—tetapi pada akhirnya validitas normatif keputusan politik harus seringkali dimeteraikan oleh sang wali. Dalam kerangka ini, subjek politik rakyat selalu berada dalam posisi ganda: diundang untuk menjadi agen sejarah, namun sekaligus didefinisikan sebagai “mawla ‘alayh”, pihak yang berada di bawah guardianship (Mavani, 2013).

Dari kacamata subjektivitas, di sinilah tampak ambivalensi khas Khomeini. Di satu sisi, ia membangkitkan rasa “aku mampu” yang luar biasa di kalangan massa: “kalian bisa menggulingkan raja”, “kalian bisa melawan imperium”, “darah kalian lebih kuat dari tank dan jet tempur”. Ia memakai bahasa kehendak kolektif, menyebut “rakyat” sebagai penentu sah atau tidaknya pemerintahan. Sementara itu, di sisi lain, Khomeini menulis tentang velāyat-e faqīh mutlaqeh—kewalian mutlak faqih—yang memberi ruang sangat luas bagi keputusan wali untuk mengesampingkan hukum-hukum sekunder demi maslahat sistem Islami. Jadi, subjek yang ia bangun adalah subjek yang digelorakan untuk bangkit, tetapi setelah revolusi, diminta untuk menempatkan energi dan kesadarannya di bawah kendali struktur kewalian. Vahdat dengan jeli membaca ini sebagai ketegangan antara horizon modern tentang subjek (rakyat sebagai sumber legitimasi) dan horizon metafisis tentang subjek (manusia sebagai anak kecil yang butuh wali rohani) (Vahdat, 1999).

Paradoks tersebut ditegaskan oleh Shaul Bakhash (1984) dalam studinya tentang pemerintahan ayatollah, di mana velāyat-e faqīh Khomeini digambarkan sebagai kulminasi ambivalensi pra-revolusi yang mengubah subjek mistis-politik menjadi pion dalam sistem teokratis. Bakhash berhasil menunjukkan bagaimana doktrin ini, yang semula ditujukan untuk memobilisasi massa sebagai agen sejarah, pada akhirnya mengkonsolidasikan kekuasaan ulama, membuka celah bagi krisis legitimasi di mana subjektivitas rakyat dimediasi secara ketat oleh faqih. Sehingga, revolusi yang dimulai sebagai pemberdayaan manusia justru berakhir dengan bentuk dominasi baru berjubah agama.

Hermeneutika Khomeini terhadap sejarah dan teks suci memperdalam konfigurasi mistis-politik ini. Karbala tidak lagi dipandang sebagai peristiwa sejarah abad ke-7, melainkan dihayati sebagai lensa untuk membaca setiap bentuk penindasan kontemporer: “setiap hari adalah ‘Āsyūrā, setiap tempat adalah Karbala.” Melalui formula demikian, Khomeini mengajak subjek untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari pasukan Husain yang melawan Yazid, di manapun dan kapanpun (Lafraie, 2009). Syahādat tidak lagi hanya puncak spiritualitas pribadi, tetapi menjadi bentuk tertinggi partisipasi politik. Tubuh para pemuda yang gugur di jalan revolusi ditafsirkan sebagai kelanjutan tubuh para syuhada Karbala; kesedihan ritual di bulan Muḥarram diubah menjadi energi revolusioner yang berkelanjutan. Narasi ini pun mengikat dimensi afektif, mistik, dan politik dalam satu paket subjektivitas: seorang mukmin sejati adalah ia yang siap “membunuh diri” egoistiknya sekaligus, jika perlu, mengorbankan tubuh fisiknya demi menumbangkan taghut.

Dalam kerangka ini, kita bisa melihat bagaimana velāyat-e faqīh bukan hanya sekadar doktrin institusional, melainkan juga proyek formasi subjek. Ia mengharapkan munculnya tipe manusia yang spesifik: taat tetapi tidak pasif, penuh cinta ilahi tetapi tidak apolitis, berserah diri kepada wali tetapi merasa sedang menjalankan misi kosmiknya sendiri. Khomeini berulang kali menekankan pentingnya tazkiyat al-nafs bagi pejabat negara, pentingnya akhlak bagi pasukan, pentingnya kesederhanaan hidup bagi ulama penguasa ((Khomeini, 2005). Secara ideal, ini adalah subjek yang mengintegrasikan mistik dan aktivisme. Akan tetapi dalam praktiknya, struktur ini juga membuka ruang bagi bentuk-bentuk baru paternalism dan pengebirian kritik: kritik terhadap wali bisa dibaca sebagai kritik terhadap velāyat itu sendiri, yang secara metafisis dihubungkan dengan tauhid dan Imam. Dengan kata lain, jarak hermeneutik antara Tuhan-Imam-faqih menjadi sangat pendek, sementara jarak antara faqih-rakyat justru menjadi amat sulit dinegosiasikan (Mavani, 2013).

Paradoks ini boleh jadi merupakan sumbangan sekaligus problem utama Khomeini dalam lanskap subjektivitas Muslim Iran. Ia berhasil memberikan tata bahasa baru bagi jutaan orang untuk merasakan diri mereka sebagai subjek sejarah—bukan sekadar objek bagi kekuatan asing atau tiran domestik—dengan memanfaatkan seluruh reservoir simbolik Syi’ah: tauhid, Karbala, Imam Zaman, syahādat (Khomeini, 2010). Namun tata bahasa yang sama itu juga menata ulang hubungan antara subjek dan otoritas dengan cara yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan religius-politik yang besar di tangan segelintir wali. Subjek yang lahir dari proyek Khomeini adalah subjek mistis-politik yang hidup dalam tegangan: antara seruan untuk bangkit dan tuntutan untuk tunduk, antara semangat untuk menafsir sendiri dan kewajiban untuk menerima tafsir resmi, antara rasa memiliki negara dan kenyataan bahwa “bapak” tertinggi negara adalah faqih yang dikonstruksikan sebagai mediator utama antara mereka dan kehendak Ilahi (Abrahamian, 1993).

Dalam pembacaan saya, penting untuk menangkap tegangan ini tanpa reduksi. Pada satu sisi, saya harus menekankan bahwa mustahil untuk memahami daya ledak revolusi Iran tanpa merekognisi bagaimana Khomeini mengubah kerangka batin orang-orang biasa: bagaimana ia menggeser kefakiran, kesedihan, dan penantian menjadi energi politik (Arjomand, 1988). Pada sisi yang lain, tidak mungkin juga kita menutup mata terhadap bagaimana metafisika tauhid dan doktrin velāyat yang Khomeini gunakan justru membatasi horizon subjektivitas yang ia bangunkan sendiri. Di celah kontradiksi inilah, kelak, para pemikir pascarevolusi seperti Soroush, Shabestari, dan Kadivar akan masuk: mereka menerima bahwa subjek modern Muslim Iran telah bangkit, tetapi menolak untuk terus didefinisikan sebagai “anak kecil” di bawah guardianship wali yang tidak boleh dipersoalkan (Jahanbakhs, 2001). Sebelum sampai ke sana, kita perlu menyadari bahwa Khomeini mewariskan bukan hanya sebuah rezim, melainkan juga sebuah bentuk subjek: mistik, militan, dan selalu merasa berada di tengah perang kosmik yang tidak pernah selesai. Top of Form.

Sintesis Kritis: “Vacillations on Human Subjectivity”Bottom of Form

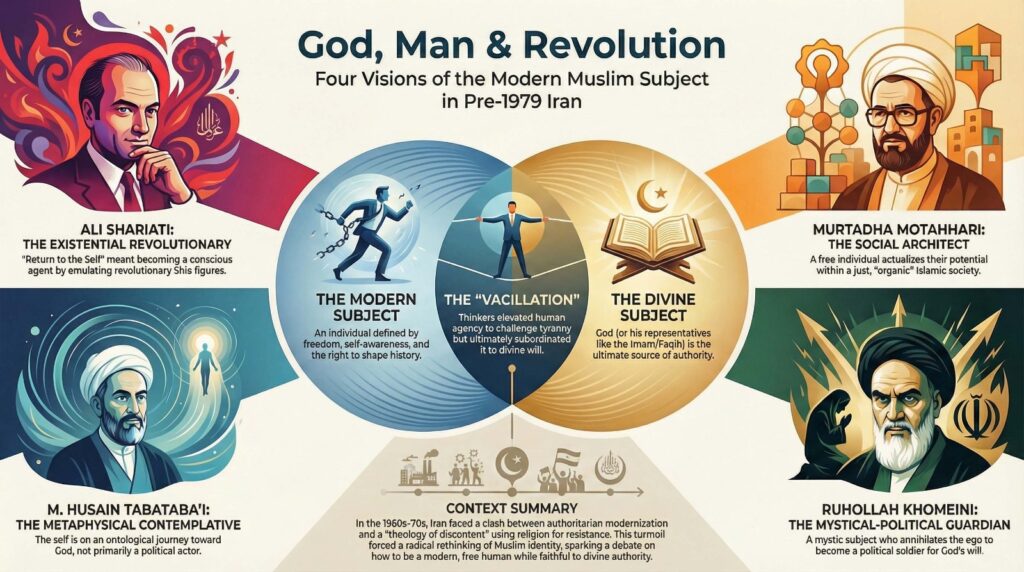

Jika kita mundur selangkah dari close reading atas Shariati, Tabataba’i, Motahhari, dan Khomeini, pola besar yang muncul sangat mirip dengan diagnosis Farzin Vahdat tentang “mediated subjectivity” dan vacillations on human subjectivity dalam wacana revolusioner Iran pra-1979 (Vahdat, 1999). Di balik detail tafsir, khutbah politik, atau traktat filsafat, keempat tokoh ini bergulat dengan problem yang sama: bagaimana memadukan prinsip modern tentang subjek—kebebasan, kesadaran diri, tanggung jawab historis—dengan metafisika tauhid yang menempatkan Allah sebagai Subjek Mutlak. Pada titik tersebutlah muncul gerak bolak-balik: subjektivitas manusia diposisikan sebagai lokus kebebasan dan hak, tetapi hampir seketika ditarik kembali ke orbit kedaulatan Ilahi, ummah, atau velāyat (Vahdat, 2002). Ibarat pendulum jam, Vacillations adalah ayunan maju mengangkat subjektivitas manusia ke ketinggian modern (kebebasan, hak), tapi gravitasi teologi selalu menariknya mundur ke pusat Ilahi; sebuah gerak bolak-balik yang bukan kecacatan, melainkan merupakan mesin penggerak diskursus transisional menuju bentuk subjektivitas yang lebih matang.

Vahdat meminjam tradisi teori kritis untuk menjelaskan bahwa “subjektivitas” modern bukan sekadar istilah psikologis, melainkan pilar normatif peradaban modern: ia mengandung gagasan kebebasan, kesadaran, rasionalitas, dan hak—tetapi sekaligus mengandung potensi dominasi: objektifikasi alam, kolonisasi liyan, dan reifikasi diri sendiri (Vahdat, 2002). Tidak aneh jika sejak Hegel hingga Habermas memikiran problem filosofis terkait bagaimana menguniversalkan subjektivitas (sebagai inter-subjektivitas dan warga-negara) tanpa menjadikannya mesin penaklukan yang baru. Dalam kacamata ini, wacana Islam revolusioner Iran dibaca sebagai upaya melahirkan bentuk lokal dari subjektivitas modern, namun dengan penyangga metafisis teosentris (Vahdat, 1999).

Di sinilah konsep “mediated subjectivity” menjadi kunci. Bagi Vahdat, Shariati, Khomeini, dan Muṭahhari sama-sama menempatkan subjek manusia di atas fondasi Divine Subjectivity: manusia adalah khalīfah, penerus dan wakil Tuhan, sehingga memiliki kebebasan, kesadaran, dan kapasitas kreatif yang sangat menyerupai subjek modern. Namun, karena subjek manusia ini sepenuhnya “ditengahi” oleh subjektivitas Ilahi, kebebasan manusia selalu dipresentasikan sebagai bentuk penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Di titik inilah terjadi “vacillation”: diskursus mereka memposisikan manusia sebagai subjek otonom—lalu segera menegasikannya dengan menekankan ketaatan, kepasrahan, atau kepemimpinan dari atas (Vahdat, 1999).

Jika kita membaca ulang Shariati, Tabataba’i, Motahhari, dan Khomeini dengan kacamata “vacillation” atas subjektivitas, pola bolak-balik itu tampak cukup konsisten. Shariati, misalnya, di satu sisi merayakan manusia sebagai “penerus Tuhan” yang berkehendak, kreatif, dan bertanggung jawab atas sejarah—nyaris identik dengan subjek modern yang berdaulat. Akan tetapi di sisi lain, ia segera meleburkan subjek itu dalam horizon Imamah: “kembali ke diri” berubah menjadi kembali ke diri yang sudah ditentukan oleh garis Imam dan narasi syahādah (Shariati, 2007b). Tabataba’i, meski bergerak di ranah metafisika dan tafsir, pada dasarnya memasok fondasi bagi pola yang sama: ontologi Sadra dan al-Mīzān mengangkat manusia sebagai simpul epistemik yang mampu bergerak dari ẓāhir teks ke bāṭin realitas, tetapi sekaligus menarik kembali independensi kritis subjek ke dalam hierarki wujud dan otoritas wahyu (Tabataba’i, 1997a). Tafsir menjadi hermeneutika wujud yang membuka ruang refleksivitas, namun tetap mengunci subjek dalam struktur kosmos vertikal; subjektivitas penting, tetapi hanya sejauh ia berfungsi sebagai simpul dalam arus wujud yang menanjak menuju Absolut.

Motahhari dan Khomeini mengulang pola itu dalam register yang lebih sosial-politik. Motahhari mungkin yang paling eksplisit berusaha memediasi subjek individual dan tatanan sosial: ia menekankan kebebasan dan evolusi ruhani, serta membayangkan masyarakat “organik” yang menyeimbangkan individualitas dan keadilan sosial (Motahhari, 1985). Tetapi ketika berhadapan dengan situasi revolusioner konkret, ia membenarkan pembatasan serius atas kebebasan demi bimbingan dari atas; subjektivitas dipuji sebagai potensi mulia, namun sekaligus dicurigai dan karenanya harus dikoreksi oleh otoritas religius yang dianggap lebih rasional dan adil (Motahhari, 2012). Khomeini membawa konfigurasi ini ke bentuk yang paling politis: ia memobilisasi rakyat dengan bahasa partisipasi dan menjadikan mereka agen revolusi, tetapi dalam konstruksi velāyat-e faqīh energi subjektif itu segera dipusatkan pada figur faqīh sebagai wali tertinggi (Khomeini, 2011). Rakyat dihadirkan sebagai tubuh kolektif yang digerakkan, sementara konsep individu dengan hak-hak modern tidak pernah dirumuskan secara stabil; subjektivitas diakui sebagai daya revolusioner, tetapi ditarik mundur ketika menyentuh desain institusional dan gagasan hak kewargaan (Abrahamian, 1993).

Apabila kita menggabungkan keempat profil diskursif ini, akan terlihat jelas apa yang dimaksud Vahdat sebagai “vacillations on human subjectivity”: wacana revolusioner Iran pra-1979 adalah wacana tentang subjek yang tak pernah benar-benar diizinkan menjadi subjek penuh. Memang, mereka mengutip teologi khalīfah untuk menegaskan kapasitas manusia: kehendak, kesadaran, kreativitas, kebebasan, bahkan klaim atas sejarah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, semua kapasitas itu secara sistematis dipagari oleh syarat yang ketat: subjek harus selalu “ditengahi” oleh Tuhan, Imam, faqih, atau masyarakat organik; setiap langkah menuju otonomi segera dikoreksi oleh logika penyerahan total. Hasilnya adalah diskursus yang “melangkah maju” ke arah hak warga negara modern (karena menegaskan subjek), namun pada saat yang sama “mundur” dengan cara menegasikan atau membekukan subjektivitas itu dalam struktur otoritas yang baru (Vahdat, 2002).

Pola vacillations ini semakin terlihat dalam transisi pasca-revolusi, sebagaimana dielaborasi oleh Ramin Jahanbegloo (2006) tentang pergeseran intelektual Iran dari revolusi ke pascarevolusi, di mana pemikir pra-revolusi seperti Shariati dan Khomeini membuka ruang bagi subjektivitas modern, tetapi juga memicu ketidaksepakatan (dissent) ketika mediated subjectivity berubah menjadi instrumen penindasan. Selaras dengan itu, Houchang E. Chehabi (1991) mempertanyakan seberapa teokratis republik Islam, dengan menunjukkan bagaimana konsep imamah dalam wacana pra-revolusi bertransisi menjadi struktur politik yang ambigu antara demokrasi dan teokrasi.

Dari sudut pandang normatif, ambiguitas di atas menurut saya memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia membuka kemungkinan bagi konsep hak, kebebasan, dan agensi yang berakar pada kosmologi Islam—bukan sekadar impor liberal belaka. Ketika Shariati, Motahhari, Tabataba’i, dan Khomeini berbicara tentang tanggung jawab, kehendak, dan martabat manusia sebagai khalīfah, mereka sedang menanam benih subjek modern dalam bahasa tauhid (Dabashi, 1993). Di sisi lain, karena subjek ini tidak pernah benar-benar dilepaskan dari figur transenden (Tuhan/Imam/faqih) atau kolektif abstrak (umma, “masyarakat organik”), jalur menuju hak subjektif yang stabil selalu retak: begitu tuntutan kebebasan berbenturan dengan klaim otoritas, wacana dapat dengan mudah berbalik menyalahkan subjek sebagai “egois”, “materialis”, atau “terperangkap kebebasan semu” (Vahdat, 1999).

Vahdat menyebut formasi ini sebagai “discours transisional”: ia mengandung unsur-unsur yang bisa dikembangkan menuju subjektivitas universal—yakni gagasan bahwa setiap individu adalah pembawa hak dan kebebasan—tetapi juga unsur-unsur yang siap digunakan untuk menolak universalisasi itu atas nama Tuhan, tradisi, atau revolusi (Vahdat, 2002). Dari sinilah, di periode pascarevolusi, muncul generasi baru pemikir seperti Soroush, Shabestari, dan Kadivar yang berusaha “mengambil sisi” dalam ambivalensi tersebut: sebagian unsur diskursus lama diperluas (terutama pengakuan atas kebebasan subjek), sementara sebagian yang lain dikritik dan dipreteli (terutama klaim teokratis yang menafikan otonomi warga) (Jahanbakhs, 2001). Saya akan mengelaborasi itu secara ekstensif pada tulisan selanjutnya.

Mengakhiri eksposisi dalam seri kelima ini, cukup untuk saya katakan bahwa revolusi Iran tidak hanya merupakan letupan kemarahan kolektif atau kebangkitan “tradisi” melawan modernitas. Ia juga merupakan eksperimen metafisis yang sangat intens: upaya membayangkan subjek Muslim modern yang pada satu saat dipanggil menjadi agen sejarah yang bebas, dan pada saat lain diingatkan bahwa ia tetap hamba dalam drama kosmik yang diatur oleh Subjek Mutlak. Vacillations on human subjectivity bukan sekadar kelemahan argumen, tetapi gejala dari pergulatan lebih dalam: bagaimana menjadi modern tanpa kehilangan Tuhan, dan bagaimana setia kepada Tuhan tanpa mengorbankan martabat dan kebebasan manusia (Vahdat, 1999).

Daftar Bacaan

Abrahamian, E. (1982). Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press.

Abrahamian, E. (1993). Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. University of California Press.

Arjomand, S. A. (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press.

Bakhash, S. (1984). The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution. Basic Books.

Chehabi, H. E. (1991). Religion and Politics in Iran: How Theocratic is the Islamic Republic? Daedalus, 120(3), 69–91. https://doi.org/10.2307/20025390

Dabashi, H. (1993). Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran. New York University Press.

Dabashi, H. (2011). Shi’ism: A Religion of Protest. The Belknap Press of Harvard University Press.

Fischer, M. M. J. (1980). Iran: From Religious Dispute to Revolution. Harvard University Press.

Jahanbakhsh, F. (2001). Islam, Democracy, and Religious Modernism in Iran (1953-2000): From Bāzargān to Soroush. Brill.

Jahanbegloo, R. (2007). Iranian Intellectuals: From Revolution To Dissent. World Affairs: The Journal of International Issues, 11(1), 80–90.

Keddie, N. R. (2003). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. Yale University Press.

Khomeini, R. M. (2005). The Greatest Jihad: Combat with the Self (M. K. Hermansen, Trans.). Kazi Publications.

Khomeini, R. M. (2010). Islam and Revolution: The Writings and Declarations of Imam Khomeini (H. Algar, Ed.). Routledge.

Khomeini, R. M. (2011). Al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah. Dār al-Walā’ li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī.’

Lafraie, N. (2009). Revolutionary Ideology and Islamic Militancy: The Iranian Revolution and Interpretations of the Quran. Tauris Academic Studies.

Mavani, H. (2013). Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi’ism: From Ali to Post-Khomeini. Routledge.

Mottahedeh, R. P. (1985). The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran. Simon and Schuster.

Motahhari, M. (1979). Al-Mujtama’ wa al-Tārīkh (M. al-Ḥusainī, Trans.). Wizārah al-Irsyād al-Islāmī.

Motahhari, M. (1985). Fundamentals of Islamic Thought: God, Man and the Universe (R. Campbell, Trans.). Mizan Press.

Motahhari, M. (2000). Freedom, the Unstated Facts and Points (M. H. Faghfoory, Trans.). Islamic Propagation Organization.

Motahhari, M. (2009). Man and his Destiny. Islamic Book Trust.

Motahhari, M. (2012). Al-Islām wa Mutaṭallibāt al-‘Aṣr. Dār al-Irsyād li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī.’

Motahhari, M. (2015). Al-’Adl al-Ilāhī (M. ‘Abd al-Mun‘im, Trans.). Dār al-Irsyād.

Nafisi, R. (2007). The Future of Religion and Society in Iran. World Affairs, 170(1), 37–50.

Roy, O. (1999). The Crisis of Religious Legitimacy in Iran. Middle East Journal, 53(2), 201–216.

Shariati, A. (1979). On the sociology of Islam (H. Algar, Trans.). Mizan Press.

Shariati, A. (1980). Marxism and other Western fallacies: An Islamic critique (R. Campbell, Trans.). Islamic Foundation Press.

Shariati, A. (1986). What is to be Done: The Enlightened Thinkers and an Islamic Renaissance (F. Rajaee, Ed. & Trans.). Institute for Research and Islamic Studies.

Shariati, A. (1996). Shahādat (M. Abedi & G. Legenhausen, Eds.; pp. 153–229). Islamic Publications International.

Shariati, A. (2003). Religion vs. Religion (L. Bakhtiar, Trans.). Kazi Publications.

Shariati, A. (2007a). Al-Ḥusain Wārits Ādam (I. Dasūqī, Trans.). Dār al-Amīr li al-Ṡaqāfah wa al-‘Ulūm.

Shariati, A. (2007b). al-Imām ‘Alī fi Miḥanihi al-Ṡalāṡ: Miḥnah al-Tārikh-Miḥnah-al-Tasyayyu’-Miḥnah al-Insān ‘ (A. al-Ḥusainī, Trans.). Dār al-Amīr li al-Ṡaqāfah wa al-‘Ulūm.

Shariati, A. (2007c). On Martyrdom (Shahadat). In J. J. Donohue & J. L. Esposito (Eds.), Islam Transition: Muslim Perspectives (pp. 361–365). Oxford University Press.

Tabataba’i, M. H. (1973). Al-Qur’ān fi al-Islām (A. al-Ḥusainī, Ed.). Dār al-Zahrā li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’.

Tabataba’i, M. H. (1981). Shi’ite Islam (S. H. Nasr, Ed. & Trans.). State University of New York Press.