Oleh: Syihabul Furqon

Yang ada, memang sebagaimana mustinya,

Yang musti tak ada, akan mustahil.[1]

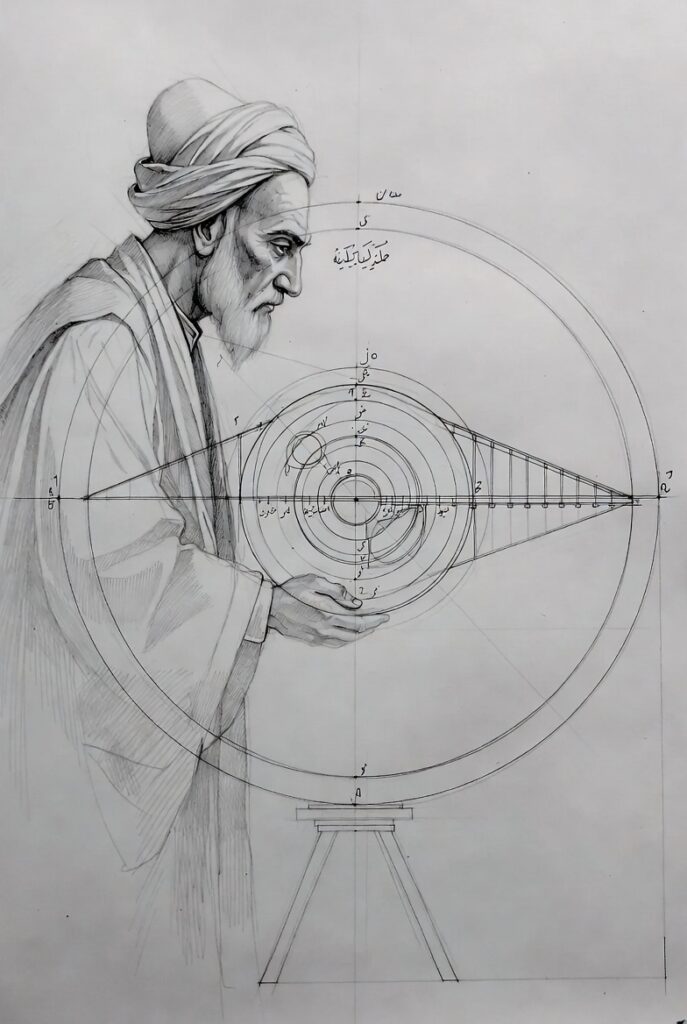

FILSAFAT Islam sebagai sebuah diskursus yang berpendar dari jantung nubuat berutang banyak eksposisi krusial yang menjelaskan pemikiran Ibn Sina yang penuh teka-teki dari sosok jenius Nasir Al-Din Thusi. Lahir di Thus (1201–1274)—Iran hari ini—mengarungi medan pertempuran membara saat invasi mongol ke dalam pusat-pusat peradaban Islam. Menyaksikan jebolnya benteng, pusat riset dan perpustakaan besar Alamut, yang dikelola oleh kalangan Syi’ah Isma’ili. Dia ditakdirkan menyaksikan runtuhnya Abbasiyah akhir dan Baghdad oleh Jengis Khan, dan sekaligus mampu meyakinkan Hulagu Khan untuk melanjutkan riset-risetnya dalam bidang filsafat alam sehingga orang dapat melihat bagaimana dia adalah manusia licin dengan kecerdasan yang pionir dalam politik dan filsafat. Sang filsuf dengan kepiawaiannya mengintegrasikan ilmunya ke dalam celah-celah sempit iklim intelektual keras dan tak menentu. Seakan-akan segala sesuatu yang bergerak di luar dirinya tidak lebih dari aksiden objek-objek samawi yang mengorbit di poros aktivitasnya.

Dalam Sayr wa Suluk—esai autobiografisnya— orang dapat mendapatkan informasi bahwa filsafat Islam satu abad lebih selepas al-Ghazali dan Fakhruddin Razi (di jantung kalam atomisme Asy’ariy) jauh dari kata mati sebagaimana banyak diembuskan para badut intelektual dangkal dan pembeo sarjana Barat dengan kacamata kudanya itu. Justru, nasib filsafat Islam dan kalam mendapat banyak ladang dan garapan seiring dengan berkembangkan ilmu pengetahuan. Pertanyaan mengenai batas-batas alam semesta, objek-objek langit dan gerakannya yang semakin maju diamati, juga matematika dan bidang-bidang abstrak-eksperimental lain mendapat penanganan penuh. Sosok Thusi dalam filsafat dan kalam sama pentingnya dengan al-Ghazali. Jika al-Ghazali mengeksklusi—atau sekurang-kurangnya mengisolasi embrio falsafi ke dalam kalam Atomisme Asy’ariy sampai batas di mana kalamnya mencaplok nyaris seluruh teritori palagan intelektual filsafat—ditambah dengan pemberat-pemberat oleh Fakruddin Razi sehingga seakan tampak tak ada lagi palagan yang disebut filsafat dalam kalam ortodoksi Sunni—Thusi bermain dalam palagan yang sama namun beda teritori.

Sebagai sebuah diskursus kalam terus berkembang dalam lokus-lokus mazhabnya sendiri. Thusi, dalam Tajrīd al-Iʿtiqād, memeperluas teritori filsafat (hikmah) ke ranah kalam. Diskursus mengenai wujud dan mahiyyah tidak pernah absen dan tetap menjadi kunci tempat ke mana para filsuf maupun mutakallim menjumpai proposisi universal absolut yang sama namun membela sisi yang saling berlawanan. Thusi membuat filsafat beroperasi secara teknikal dan tampak di dalam kalam Syi’i dalam integrasi yang selaras. Distingsinya yang kelak dibaca sebagai kontribusi penting atas penanganan pada diskursus kalam, memunculkan al-ilahiyyah bi ma’na ‘am: menandai sophia dalam pengertian luas yang batas-batasnya dijaga ketat secara logis. Di sisi ini filsafat bekerja dalam modus yang sepasti ilmu eksak. Thusi memajukan pengandaian geometris-matematis ke dalam horison metafisika, memepertanyakan ulang persoalan asasi mengenai “apa yang menjadi fondasi realitas eksternal di tingkat renik”. Al-Ilahiyyah dalam pengertian umum adalah bentuk lain dari ma ba’da thabi’ah. Sementara di sisi al-Ilahiyyah bi ma’na khas barulah Thusi melakukan penetrasi ekstensif mengenai doktrin Syi’ah.[2] Penetrasi ini memberikan landasan kuat secara falsafi dalam tubuh kalam. Bagaimana subjek-subjek mengenai Allah, hakikat kenabian dan posisi Imam dan eskatologi ditangani dalam kerangka filosofis.

Dalam Risālah andar qismat-i mawjūdāt (Risalah Anatomi Wujud) klasifikasi “metafisika khusus” dan “metafisika khusus” akan tampak. Sebenarnya, bahkan sejak Ibn Sina, klasifikasi semacam itu mulai tampak sejak bagaimana metafisika ditangani dalam Danis Nama-i Ala-i (Kitab Ilmu Pengetahuan).[3] Ilahiah adalah subjek utama dan merupakan seni pengetahuan tertinggi yang ditangani manusia. Akibatnya, menurut Ibn Sina subjek ini harus ditaruh di depan bahkan jauh sebelum subjek-subjek lain dipelajari. Pakem urutan logika-fisika-matematika-metafisika peninggalan Aristoteles disesuaikan dengan kebutuhan kesarjanaan muslim saat itu. Konsentrasi atas subjek metafisika dan penetrasi atasnya menjadi tanggung jawab intelektual dan spiritual di kalangan filsuf muslim tradisional jauh melampaui zaman dan pergolakan politik yang ada, bahkan hingga hari ini.

Penting untuk disadari bahwa Thusi menangani metafisika (Ilahiyyah) dalam Risālah andar qismat-i mawjūdāt (Risalah Anatomi Wujud) sebagai yang berelasi secara kental dengan kalam. Bagaimana kedudukan philosophia naturalis atau alam thabi’i dengan gejala-gejala fisikanya yang umum dan terindra di hadapan postulat-postulat abstrak memainkan peran penting dan dipertanyakan ulang. Sampai hari ini fisika sendiri ambivalen. Satu kakinya berpijak secara kukuh di atas persamaan-persamaan matematis (teoretis) yang abstrak (nonindrawi). Kaki lainnya berpijak di atas ranah konkret—realitas eksternal/kharijiy—yang memiliki kecenderungan kuat untuk minta dikonfirmasi secara indrawi.

Di bawah bidang abstrak matematika ada dunia fisik yang kita, manusia dan seluruh jagat makhluk diami, sementara di atas ranah yang lebih abstrak terdapat entitas-entitas ontologis yang hanya bisa dijangkau oleh perangkat linguistik dan logika. Dengan cara apa dunia ranah yang dimensinya saling berlainan itu dapat bertemu? Barangkali dengan bahasa. Tapi tentu bukan sembarang bahasa, melainkan bahasa yang telah dimasukkan ke dalam adonan makulat dan term yang spesifik. Tanpa itu realits ontologis dalam kode “Ada”/Wujud, atau “Adaan-adaan”/Maujudat, esensi, dan aksiden hanya merupakan kode bahasa yang sangat abstrak yang keberadaannya dapat senantiasa diganggu oleh realitas eksternal. Para filsuf tradisional melakukan abstraksi filosofis tidak untuk semata meninggalkan yang riil, namun mentransendensikan dirinya dalam pengalaman akan wujud. Pengalaman akan wujud ini membawa ciri khas yang jelas antara para pengkaji filsafat Islam yang terlibat di dalam dengan yang sekadar hanya menyapu permukaan.

Baik kalam maupun filsafat dalam tradisi intelektual Islam berbagi pengalaman puncak akan wujud. Menolak satu instrumen tidak berarti menjadikan instrumen yang lain berhenti beroperasi. Tidak sebagaimana disiplin ilmu modern, ilmu dalam dunia tradisional duduk di atas kedudukannya sendiri-sendiri namun saling terhubung. Fisika tradisional tidak sebagaimana fisika hari ini dipahami. Dia memiliki kedudukan yang bertingkat, berhierarki dalam rantai wujud dengan ilmu lain seperti matematika dan metafisika. Bahkan filsafat secara ketat berelasi dengan logika dan logika berhubungan dengan retorika. Logika dan retorika memiliki kaitan dengan etika. Dalam jagat intelektual hari ini semua pos-pos ilmu yang sedianya saling terhubung malah saling melapaskan diri dalam kelahiran prematur ilmu.

Sebagai polimatik, Thusi bermain di hampir semua palagan intelektual itu. Pemikirannya dapat dibaca sebagai aliran peripatetik tertentu pasca-Ibn Sina (post-avicennan). Hal ini tampak dari pembelaannya atas al-Isyarat wa at-Tanbihat Ibn Sina yang dikritik secara ekstensif oleh Fakhruddin Razi. Melalui kitab Syarh al-Isyarat-nya Thusi, seseorang akan melihat bagaimana keberatan Fakhruddin Razi diselesaikan tanpa terjebak pada silat-silat argumentum ad hominem atau ad personam. Jika orang hendak mempertimbangkan hikmah/filsafat pasca-Ibn Sina setelah serangan al-Ghazali, tiga kitab ini merepresentasikan bagaimana kalam dan filsafat berbagi keselarasan intelektual dan konflik-konfliknya sendiri.

Dalam bidang lain, Thusi memberikan kontrubusi penting seperti astronomi, trigonometri dan logika. Kitabnya, Akhlaq-i Nasiri (Nasirean Ethics) adalah salah satu dari tiga kitab filsafat etika dan psikologi Islam awal. Pertama, Etika Miskawaih—juga dibaca Muskuyah—(Tahdzib al-Akhlaq), Etika Nasirean (Akhlaq-i Nasiri) dan Etika Jalali—Jalaluddin Dawani (1427-1502)—(Akhlaq-i Jalali). Menurut laporan Seyyed Hossein Nasr, Etika Nasirean adalah kitab etika dengan elaborasi bahasa sufisme pertama. Etika filosofis, manakala dibaurkan dengan sufisme, menciptakan apa yang kelak disebut sebagai Irfan. Sejenis filsafat tasawuf dilihat dari filsafat, dan sejenis sufisme filosofis dilihat dari sufisme. Bidang yang juga telah dirintis oleh Ibn Sina dalam Isyarat.

Dalam bahasa kita, kitab-kitab Thusi luput dari sensor. Dari banyak karya pentingnya, baru Sayr wa Suluk (Kontemplasi dan Aksi) dan Aswaf al-Ashraf yang telah ditransmisikan. Di sini, penerjemah mengupayakan Risālah andar qismat-i mawjūdāt (Risalah Anatomi Wujud). Semoga ke depan Etika Nasirean juga dapat segera ditransmisikan.

Akhirnya, mempertimbangkan ulang Thusi dalam arena filsafat Islam sama pentingnya dengan seluruh filsafat Islam itu sendiri. Dia adalah kepingan indah dari mozaik geometris filsafat yang berporos di pusat nubuat dan berakar di pemahaman dan pengalaman atas Al-Haqq. Suatu hikmah yang bukan telaah historisisme semata melainkan sejenis hikmah al-khalidah (sophia perennis) yang mengajak kita bukan saja berpegang pada logika melainkan perjalanan pada hakikat Kata dan Waktu. Wama minna ila lahu maqamun ma’lum.[]

***

[1] Seyyed Hossein Nasr, Filsafat Islam dari Muasalnya hingga Sekarang: Filsafat di Padang Nubuat, YAD&Marim Pustaka, 2023 h. 88.

[2] Seyyed Hossein Nasr, Filsafat Islam dari Muasalnya hingga Sekarang, h. 166—7.

[3] Lihat edisi penulis: Ibn Sina, Kitab Ilmu Pengetahuan: Metafisika, Bronto&Marim: Sumedang, 2024.