Oleh: Saeful Anwar

Bayangkan sebuah ruangan tanpa jendela pada pukul tiga pagi, di mana waktu seolah dibekukan oleh dengungan konstan hembusan udara dingin dan keputusasaan. Di tengah ruangan itu duduk seorang mahasiswa doktoral, wajahnya pucat sewarna kertas tua yang terlalu lama disimpan di lemari arsip yang lembap. Entah sudah berapa lama ia mematung di depan laptop, entah sudah berapa gelas kopi yang berpindah dari gelas ke isi perut, entah kapan terakhir makan. Matanya yang cekung telah kehilangan cahaya keingintahuan (curiosity), kini digantikan oleh pantulan layar laptop yang berkedip dengan ritme stroboskopik yang menyakitkan. Di hadapannya bukan lagi buku-buku tebal berdebu yang menyimpan kebijaksanaan masa lalu—seperti Nichomachean Ethics, Fī al-Falsafah al-Ūlā, Das Kapital atau Ihya Ulumuddin—melainkan sebuah portal digital yang dingin bernama laman submission jurnal internasional.

Kursor mouse berkedip-kedip tak sabar seperti detak jantung pasien yang sedang sekarat, menunggu sebuah klik yang akan menentukan nasib: apakah ia akan hidup sebagai akademisi atau mati sebagai data yang gagal diunggah. Di samping laptop yang panas itu, tergeletak naskah disertasi setebal empat ratus halaman. Itu adalah sebuah monumen pemikiran yang dibangun selama enam tahun dengan darah, keringat, air mata, dan pengorbanan masa muda; berisi temuan otentik tentang penderitaan (eksistensialisme) manusia yang ia teliti di pelosok negeri. Namun, naskah agung itu kini tergeletak seperti bangkai hewan purba yang tak relevan di mata sistem. Leviathan birokrasi kampus meminta potongan daging cincang, memaksanya memutilasi mahakarya itu menjadi artikel enam ribu kata yang kering, mengikuti kerangka besi yang kaku, demi memuaskan dewa-dewa anonim bernama Reviewer yang bersembunyi di balik tabir algoritma.

Tiba-tiba notifikasi email masuk dengan suara pling yang nyaring memecah kesunyian malam, terdengar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Email itu membawa kabar penolakan dengan alasan teknis yang dangkal: “Out of scope” atau “English needs polishing”. Di detik itu, sang kandidat merasakan tubuhnya menjadi transparan. Ia menyadari sebuah horor eksistensial bahwa dirinya tidak nyata, disertasinya tidak nyata, dan gelar doktor yang diidamkannya hanyalah ilusi optik. Satu-satunya yang nyata di alam semesta ini adalah indeksasi. Tanpa surat penerimaan atau Letter of Acceptance, ia hanyalah hantu yang gentayangan di koridor kampus, tersandera di gerbang kelulusan oleh penjaga pabean tak terlihat, bukan lagi manusia melainkan deretan kode biner yang tertolak oleh server.

Kanibalisme Simbolik

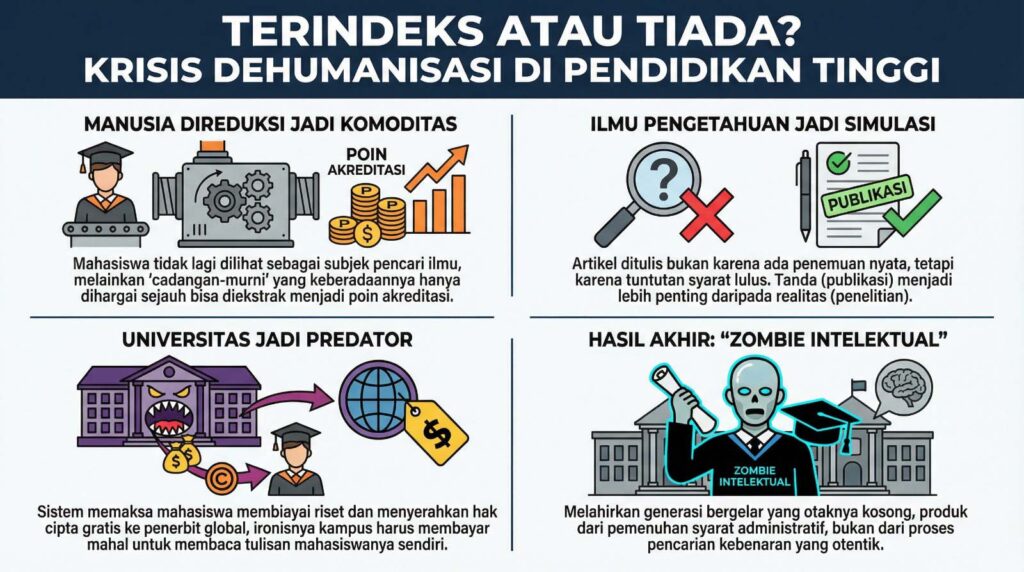

Kita sering dininabobokan oleh narasi agung bahwa kewajiban publikasi bagi mahasiswa pascasarjana adalah bentuk kontribusi pada peradaban atau mekanisme penjaminan mutu (Quality Assurance). Kita diberitahu bahwa ini adalah saringan emas untuk memisahkan bijih logam dari lumpur kebodohan. Namun, jika kita berani menatap wajah asli fenomena ini dengan jujur tanpa kacamata naif, kita sedang menyaksikan sebuah kanibalisme simbolik. Universitas tidak lagi berperan sebagai Alma Mater—Ibu Asuh yang bijaksana dan sabar membimbing anaknya menuju kedewasaan intelektual. Ia telah bermutasi menjadi mesin industri raksasa yang lapar, sebuah Moloch modern yang meminta tumbal.

Mahasiswa adalah bahan bakarnya. Mereka dipaksa memakan waktu mereka sendiri, memakan tabungan masa depan mereka, dan memakan kewarasan mental mereka sendiri hanya untuk dimuntahkan kembali dalam bentuk kertas kerja yang seragam. Peristiwa ini menandai pergeseran fundamental dari universitas sebagai Pusat Kebenaran menjadi Bursa Efek Sitasi. Nilai seorang cendekiawan tidak lagi diukur dari kedalaman pemikirannya atau seberapa besar dampak nyatanya bagi masyarakat, melainkan diukur dari fluktuasi nilai saham akademiknya di pasar global Scopus, Web of Science atau Sinta.

Dalam struktur ekonomi pengetahuan yang eksploitatif ini, mahasiswa pascasarjana berada di posisi terendah. Mereka melakukan riset dengan biaya sendiri, menulis dengan tenaga sendiri, dan menyerahkan hak cipta intelektual mereka kepada penerbit korporat global secara cuma-cuma. Kemudian, ironisnya kampus mereka harus membayar biaya berlangganan miliaran rupiah untuk bisa membaca tulisan mahasiswanya sendiri. Ini bukan pertukaran ilmu pengetahuan, ini adalah perampokan yang disahkan oleh regulasi, sebuah upeti feodal di abad digital. Ijazah yang mereka kejar bukan lagi tanda penguasaan ilmu, melainkan tanda bahwa mereka telah patuh pada ritual pengorbanan ini.

Bingkai Paksaan

Tragedi ini menjadi semakin mengerikan jika kita membedahnya dengan pisau analisis filsuf Jerman, Martin Heidegger, mengenai esensi teknologi. Dalam pandangan Heidegger, bahaya terbesar teknologi modern bukanlah kehancuran fisik atau polusi lingkungan, melainkan cara pandang yang ia sebut sebagai Gestell atau pembingkai-paksaan (Enframing). Teknologi memaksa kita melihat dunia bukan sebagai entitas yang mandiri dan puitis, melainkan sebagai objek yang harus ditantang untuk memberikan energi.

Heidegger menulis dalam The Question Concerning Technology, pembingkai-paksaan (Enframing) berarti pengumpulan dari pengaturan itu yang memposisikan manusia, yaitu menantangnya, untuk menyingkap yang nyata, dalam cara penataan, sebagai cadangan-murni (standing-reserve).[1] Dalam kacamata Gestell, hutan purba kehilangan kesakralannya dan berubah sekadar menjadi cadangan kayu untuk pabrik kertas; sungai Rhine kehilangan keindahannya dan berubah menjadi sumber tekanan air untuk turbin listrik.

Hal yang sama kini terjadi pada manusia. Mahasiswa pascasarjana bukan lagi Dasein—manusia yang bereksistensi di dunia dengan segala kecemasan, harapan, dan pencarian maknanya. Di mata birokrasi kampus neoliberal yang terobsesi peringkat dunia (World University Ranking), mahasiswa telah direduksi menjadi Standing-Reserve (Bestand). Mereka adalah stok sumber daya manusia yang keberadaannya hanya dihargai sejauh mereka bisa diekstrak menjadi poin akreditasi. Disertasi mereka, yang mungkin berisi renungan mendalam tentang Tuhan atau Kemanusiaan, dibingkai paksa menjadi komoditas data.

Heidegger memperingatkan konsekuensi fatal dari pandangan ini: “Segera setelah yang belum tersembunyi tidak lagi menyangkut manusia bahkan sebagai objek, tetapi secara eksklusif sebagai cadangan-murni… maka manusia berjalan di tepi tebing yang paling curam… di mana ia sendiri hanya akan dianggap sebagai cadangan-murni”.[2] Inilah yang terjadi saat ini. Otak mahasiswa dibor, disuling, dan dipompa layaknya tambang minyak lepas pantai untuk dikapalkan ke jurnal-jurnal Eropa-Amerika, meninggalkan tubuh mereka kosong melompong saat naik ke podium wisuda. Manusia kehilangan martabatnya sebagai subjek pencari kebenaran dan berubah menjadi objek tambang produksi teks, sebuah dehumanisasi yang sunyi namun brutal di mana Aku berpikir, maka aku ada telah diganti menjadi Aku terindeks, maka aku ada.

Presesi Simulakra

Horor ini belum mencapai dasarnya sebelum kita melihatnya melalui kacamata Jean Baudrillard tentang Simulakra. Jika Heidegger berbicara tentang eksploitasi, Baudrillard berbicara tentang kepalsuan yang sempurna. Kita hidup di era hiperrealitas, di mana peta telah menggantikan wilayah dan salinan menjadi lebih nyata daripada aslinya. Jurnal ilmiah hari ini adalah manifestasi sempurna dari apa yang disebut Baudrillard sebagai the precession of simulacra (presesi simulakra), di mana representasi mendahului dan menentukan realitas.

Dahulu, sebuah artikel ditulis karena ada penemuan nyata (realitas mendahului tanda). Kini, artikel ditulis karena harus ada untuk syarat lulus kuliah atau syarat menjadi Guru Besar, terlepas dari apakah ada penemuan atau tidak (tanda mendahului realitas). Jurnal ilmiah menjadi simulakra tingkat ketiga, sebuah tanda yang tidak lagi merujuk pada realitas penelitian apa pun melainkan hanya merujuk pada tanda lain dalam sirkuit tertutup administrasi—seperti referensi silang, faktor dampak (Impact Factor), dan kuartil.

Baudrillard menulis dengan tajam dalam Simulacra and Simulation: Simulakrum tidak pernah menyembunyikan kebenaran—kebenaranlah yang menyembunyikan bahwa tidak ada kebenaran. Simulakrum itu benar.[3] Dalam konteks akademik, reputasi itu sendiri adalah fiksi yang disepakati bersama. Apa itu Q1, Sinta 1 atau h-index selain kode-kode biner dalam algoritma perusahaan swasta yang tidak memiliki referensi fisik di dunia nyata? Namun, nasib seorang manusia, masa depan karir, dan harga dirinya ditentukan sepenuhnya oleh kode imajiner ini.

Lebih jauh lagi, Baudrillard menegaskan bahwa “Yang nyata diproduksi dari sel-sel mini, matriks-matriks, dan bank-bank memori, model-model kontrol… ia tidak lagi harus rasional, karena ia tidak lagi diukur terhadap instansi ideal atau negatif mana pun”.[4] Inilah nasib penelitian mahasiswa: ia tidak lagi diukur berdasarkan validitas empiris di lapangan atau manfaatnya bagi rakyat miskin, melainkan diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan matriks bank data Scopus. Realitas penelitian disetir oleh format jurnal, dan kebenaran menjadi pelayan bagi administrasi. Mahasiswa mengejar tautan DOI (Digital Object Identifier) seolah itu adalah wahyu ilahi, melupakan bahwa di balik tautan itu mungkin hanya ada kekosongan makna.

Zombie Intelektual

Puncak dari kegilaan sistemik ini adalah lahirnya fenomena yang paling absurd dan memalukan: Joki Jurnal dan fabrikasi Jurnal. Ini adalah bukti kemenangan mutlak simulakra atas realitas. Karena terdesak oleh tenggat waktu dan syarat mustahil, mahasiswa membayar orang lain untuk menulis, jurnal predator menerbitkan tanpa membaca, dan kampus meluluskan berdasarkan kebohongan tersebut. Ini adalah kejahatan sempurna (perfect crime) dalam istilah Baudrillard, sebuah pembunuhan terhadap realitas ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan jejak darah.

Si joki menulis tanpa meneliti, menggunakan kecerdasan buatan atau mendaur ulang data sampah atau menggunakan AI. Si mahasiswa mengakui tulisan itu tanpa memahaminya, namun namanya tercantum sebagai penulis utama. Si universitas memvalidasi ijazah berdasarkan terbitan tersebut tanpa peduli pada prosesnya. Kita sedang menciptakan sandiwara kolosal di mana ilmu pengetahuan telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh pertukaran tanda dan uang. Hasil akhirnya adalah lahirnya generasi Zombie Intelektual.

Mereka adalah para doktor yang memegang ijazah, memakai toga, dan memiliki gelar mentereng di depan namanya, namun otaknya kosong. Mereka adalah produk dari jalur perakitan simulasi yang tidak memiliki Dasein; mereka tidak benar-benar ada di dunia ilmu. Mereka hanya bayang-bayang yang diproyeksikan oleh sistem pemeringkatan. Kampus-kampus kita perlahan dipenuhi oleh mayat hidup ini yang kelak akan mengajar dan meneliti, menularkan virus kekosongan dan pragmatisme ini ke generasi berikutnya. Kita sedang membangun menara Babel yang tersusun bukan dari bata pengetahuan yang kokoh, melainkan dari tumpukan fail PDF yang tak bermakna—sebuah menara yang tampak megah dari kejauhan namun pondasinya terbuat dari kertas koran basah yang siap runtuh kapan saja.

Kita hidup dalam gurun realitas (the desert of the real), di mana oase pengetahuan yang kita lihat di layar komputer hanyalah fatamorgana piksel. Maka, kepada para jiwa yang sedang gemetar di ruang tunggu ketidakpastian, sadarilah bahwa rasa mual yang Anda rasakan saat membuka laman jurnal, rasa kerdil saat ditolak, dan kecemasan yang mencekik itu adalah sisa-sisa kemanusiaan Anda yang sedang memberontak. Itu adalah jiwa Anda yang berteriak menolak dijadikan standing-reserve, nalar Anda yang menolak diperkosa oleh Simulakra.

Jangan matikan rasa sakit itu. Gunakanlah sebagai bahan bakar untuk menyadari bahwa toga di bahu Anda hanyalah selembar kain, sementara kemuliaan sejati ada pada keberanian untuk berkata tidak pada kepalsuan ini. Sudah saatnya kita menghancurkan cermin-cermin palsu yang mengelilingi kita, berhenti menyembah berhala indeksasi yang bisu, dan kembali ke tanah, ke lumpur realitas, ke wajah manusia-manusia yang kita teliti. Karena di sanalah kebenaran bersemayam menunggu untuk dibebaskan, bukan di dalam server dingin milik korporasi data yang menjajah nalar kita.

Jadilah nyata, atau musnah selamanya dalam simulasi yang memabukkan ini.

Pustaka

Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulations. Cambridge: Polity Press, 1998.

Heidegger, Martin. The Question Concerning Technology, and Other Essays. New York: Garland Publishing, 1977.

Endnote

[1] Martin Heidegger, The Question Concerning Technology, and Other Essays (New York: Garland Publishing, 1977), 19.

[2] Heidegger, 27.

[3] Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations (Cambridge: Polity Press, 1998), 1.

[4] Baudrillard, 2.